Wie angekündigt traf im April eine Abordnung des spanischen Parlaments in Lima ein, um Verhandlungen mit San Martín aufzunehmen. Die Verhandlungsdelegationen einigten sich auf die Erneuerung des Waffenstillstands und die Einberufung eines Friedensrats. San Martín warb für sein politisches Projekt, das die Etablierung einer konstitutionellen Monarchie unter Beibehaltung der althergebrachten Privilegien vorsah. Spanien sollte die Unabhängigkeit der Río-de-la-Plata-Region, Chiles und Perus anerkennen und einen spanischen Prinzen für den Thron in Lima benennen. Für La Serna waren diese Vorschläge inakzeptabel, ganz gleich was die spanischen Parlamentsabgeordneten davon halten mochten. La Serna hatte schon früh eingesehen, dass ein Ausharren in Lima aussichtslos war. Vizeadmiral Cochrane blockierte den Hafen Callao und damit die Zufahrt von der Seeseite, während die »patriotischen« Truppen eine adäquate Versorgung der Hauptstadt auf dem Landweg unterbanden. Das Brot wurde knapp und unerschwinglich teuer. Pferdefutter war Mangelware; Epidemien und Desertionen dezimierten den Truppenbestand. Darüber hinaus erwiesen sich der Consulado und Limas Elite außerstande, dringend benötigte Gelder für die Fortsetzung der Kämpfe aufzutreiben. Angesichts dieser Schwierigkeiten leitete La Serna den Abzug der royalistischen Truppen aus der Hauptstadt in die Wege. Am 25. Juni verließ die Hälfte der Infanterie und Kavallerie Lima. Der 4000 Mann starke Heeresteil zog via Cañete-Tal ins zentralperuanische Hochland. Anfang Juli 1821 rückten auch die restlichen Truppen unter dem Befehl von La Serna ab. Nur mehr ein kleines Kontingent blieb in der uneinnehmbaren Festungsanlage Real Felipe im Hafen Callao zurück. Eine Spur der Verwüstung nach sich ziehend und die Hälfte seiner Truppen einbüßend, gelangte La Serna ins Mantaro-Tal, wo sich die beiden royalistischen Heeresteile am 4. August erneut vereinigten. Durch die Aufgabe Limas entledigte sich La Serna auf einen Schlag aller Probleme, die bei der Belagerung einer Großstadt anfielen und bürdete die Verteidigung der Stadt seinen Gegnern auf. Im fruchtbaren Mantaro-Tal hingegen waren die Versorgungslage und die Möglichkeiten zur Aushebung neuer Rekruten ungleich viel günstiger als in Lima.

Ohne militärischen Schutz und den unmittelbar bevorstehenden Einmarsch von San Martíns Armee vor Augen, traten am 15. Juli in aller Eile 340 Notabeln im Stadtrat von Lima zusammen. Im Namen sämtlicher Stadtbewohner unterschrieben sie eine Deklaration, die sich für die Unabhängigkeit von Spanien aussprach. Die formelle Proklamation der Unabhängigkeit beziehungsweise der Schwur auf die neue Ordnung wurden auf den 28. und den 29. Juli angesetzt. Unter den Unterzeichnern der Unabhängigkeitserklärung befanden sich viele, die der »patriotischen« Bewegung skeptisch gegenüberstanden. Sie schlossen sich notgedrungen oder aus Opportunitätsgründen, ohne tiefere innere Überzeugung, den »Befreiern« an. Ein ansehnlicher Teil der Limeñer Elite zog die Flucht einem Arrangement mit den neuen Machthabern vor. Mindestens die Hälfte der Adligen, zwei Drittel des Stadtrats, ein Fünftel des Kirchenrats und die Hälfte der Audienz-Mitglieder flohen aus der Stadt.

Am 28. Juli 1821 rief San Martín auf dem Hauptplatz von Lima die Unabhängigkeit aus. Er organisierte eine Übergangsregierung, deren politische und militärische Führung er selbst unter dem Ehrentitel Protector de la Libertad del Perú (Beschützer der Freiheit Perus) übernahm. Seine Führungsrolle gedachte er bald wieder zugunsten eines europäischen Prinzen abzugeben, entsprechend seines politischen Konzepts, das vorsah, die unabhängig gewordenen amerikanischen Länder in einem Verbund monarchisch regierter Staaten zusammenzufassen.

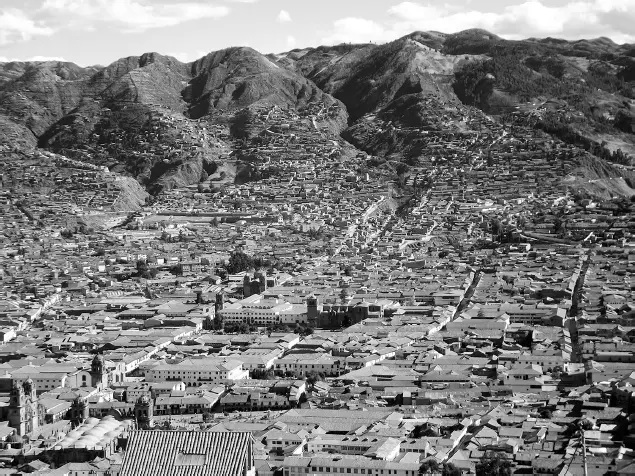

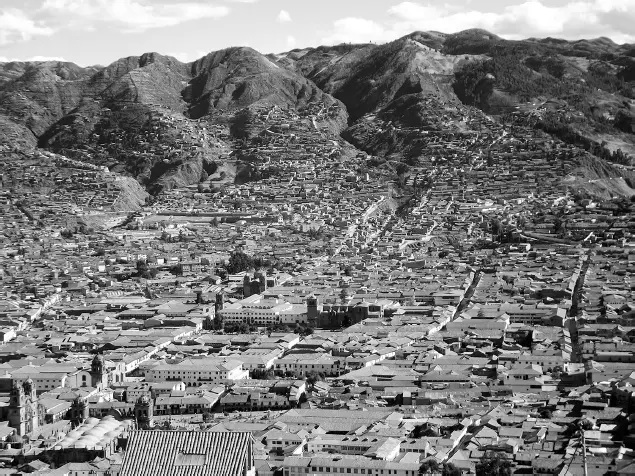

Zu Beginn des Protektorats befanden sich nur die nördlichen Küstengebiete und die Gegend um Lima unter Kontrolle der »Patrioten«. Über das Hochland, von Quito bis Potosí, geboten nach wie vor die Royalisten. Diese hatten in Hochperu ein starkes Heer stationiert und kontrollierten den Süden des Landes. Die spanischen Truppen im Mantaro-Tal stellten eine unmittelbare Gefahr für die Hauptstadt dar. Direkter Gegenspieler von San Martín blieb La Serna, den die spanische Regierung am 15. August 1821 zum höchsten politischen Kommandanten Perus ernannte. Damit vereinigte sich die politische und militärische Führung der Royalisten auch offiziell in seiner Person. Im Dezember verlegte La Serna den Regierungssitz, das militärische Hauptquartier, die Münzprägeanstalt und die amtliche Druckerei nach Cusco. Das Hauptkontingent seiner Truppen blieb im Mantaro-Tal. Für drei Jahre sollte Cusco die Hauptstadt des schrumpfenden spanischen Imperiums in Südamerika sein. Weit von der Küste entfernt bot die ehemalige Hauptstadt der Inkas Sicherheit vor maritimen Überraschungsangriffen. Zudem verfügte Cusco über die nötigen Einnahmequellen – in erster Linie die indianische Kopfsteuer, Verkaufssteuern und Staatsmonopole –, um sowohl die royalistische Regierungsadministration als auch die Armee zu unterhalten. Den Anordnungen der spanischen Cortes Folge leistend, ließ La Serna Wahlen zu und etablierte Provinzräte in den Zentren Cusco, Huamanga, Arequipa, Puno und La Paz. Die Royalisten kontrollierten ein bevölkerungsreiches Gebiet mit zahlreichen indianischen Bauerngemeinschaften. Diese stellten auch den Großteil der neu rekrutierten Soldaten, was den indianischen Führern die Möglichkeit bot, mehr Machtbefugnisse im Austausch gegen militärische Hilfe auszuhandeln. Zudem wussten viele indianische Gemeinschaften das Wahlrecht zu schätzen, das ihnen die Verfassung von Cádiz garantierte und das ihnen die Selbstbestimmung ihrer Gemeinderäte sowie die Mitbestimmung bei den Provinzräten und den Abgeordneten für die Cortes in Spanien gewährte.

Während La Serna seine Position im Hochland konsolidierte, hatte sein Kontrahent in Lima mit zunehmenden Schwierigkeiten zu kämpfen. In den ersten fünf Monaten seiner Herrschaft unterzeichnete San Martín eine Fülle von Dekreten und drohte sich im administrativen Gewirr zu verlieren. Bezüglich seines Hauptauftrags, den Feind zu stellen und den Krieg siegreich zu beenden, machte er keinerlei Fortschritte. Im Gegenteil: Mitte September schlugen sich royalistische Streitkräfte vom Mantaro-Tal bis zum Hafen Callao durch. Sie evakuierten die Festung Real Felipe, plünderten Limas Stadtkasse und kehrten unbehelligt ins Hochland zurück. Dass San Martín eine offene Konfrontation vermied, trug ihm bei der hauptstädtischen Bevölkerung wenige Sympathien ein. Mit einer Reihe von unpopulären Maßnahmen brachte er breite Sektoren zusätzlich gegen sich auf. Am schwerwiegendsten erwies sich die gegen Europaspanier und spanientreue Kreolen gerichtete Verfolgungskampagne unter Leitung seines Sekretärs, des neu ernannten Kriegs- und Marineministers Bernardo Monteagudo (1790–1825). Monteagudo, der einen schwarzen und einen weißen Elternteil hatte und aus dem argentinischen Tucumán stammte, war ein gewiefter Ideologe, der die politischen Vorstellungen des Protektors teilte. Nicht zuletzt wegen seiner Hautfarbe schlug ihm der offene Hass mancher Limeñer Kreolen entgegen, die ihn als »mulattischen Priapos und Entjungferer weißer Mädchen« verspotteten. San Martín und Monteagudo drängten auf der Schließung der kirchlichen Bußhäuser, in denen adlige Spanier und mutmaßliche Gegner aufgrund des kirchlichen Asylschutzes Zuflucht gefunden hatten. Ihr Druck wurde so stark, dass der Erzbischof von Lima, Bartolomé de Las Heras, der die Unabhängigkeits-

Abb. 5: Cusco, einstige Hauptstadt des inkaischen Großreiches.

Читать дальше