Schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts, als die ersten Nachrichten von den angeblich römischen Vorfahren der Habsburger auftauchen, scheint die zähringische Verwandtschaft nicht mehr genügt zu haben. Sie suchten bedeutendere Vorfahren und liessen sich Abstammungen wie jene von den Römern konstruieren.

Königsgefolgschaften: von den Saliern zu den Staufern

Neben der Abstammung aus einem königsnahen Geschlecht war die sogenannte Gefolgschaft genauso wichtig. Herrschaft war noch im 12. und 13. Jahrhundert primär auf Gefolgschaft aufgebaut, nicht auf Territorium. Die territoriale Erfassung des Landes, die Bildung von eigentlichen Territorialstaaten, ist ein Prozess, der zwar im 13. Jahrhundert einsetzt, aber erst im späten Mittelalter auf breiter Basis zur Durchsetzung kommt. Die Habsburger, vor allem der spätere König Rudolf I. und sein Sohn Albrecht, waren Pioniere in dieser neuen Form von Herrschaft.

Um die eigenen Besitztümer zu vermehren, konnten sowohl die Nähe wie auch die Distanz zum König von Nutzen sein. Distanz konnte bedeuten, dass die königliche Gewalt genug weit weg war und der Ausbau des Besitzes, auch gegen die Interessen des Reichs, möglich erschien. Die Nähe zum König bot die Chance, Reichslehen wie Vogteien oder Grafschaften zu übernehmen. Diese Lehen konnten die Basis für einen Ausbau des eigenen Besitzes sein. Im Fall der Habsburger war die Ausgangslage klar: Distanz zum Königtum war fast unmöglich, weil der Südwesten des Reichs, das heisst das Herzogtum Schwaben und das Rheinland, zum Kernbestand des deutschen Königtums gehörte und das Reich in dieser Region relativ viel Eigenbesitz hatte. Dies etwa im Gegensatz zu den grossen Herzogtümern Sachsen, Brandenburg, Österreich oder dem Königreich Böhmen. Der Südwesten des Reichs war auch Grenzregion zu Italien, und mit der Öffnung neuer Alpenpässe wie dem Gotthard zu Beginn des 13. Jahrhunderts stieg die Bedeutung dieser Region an. Die Italienpolitik und die Beziehung zum Papst waren für die deutschen Könige nach wie vor von grosser Bedeutung, wollten sie doch die Tradition des Heiligen Römischen Reichs aufrechterhalten und die Kaiserkrone anstreben.

Es ist darum nicht erstaunlich, dass die Habsburger, sobald sie in ersten Urkunden fassbar sind, im Umfeld der königlichen Gefolgschaft auftauchen. Gefolgschaft bedeutete Dienst am Hof des Königs, ein Mittragen der königlichen Politik. Die Gefolgsleute waren mit ihrem eigenen Anhang mit dem König unterwegs auf Kriegszügen, begleiteten diesen nach Italien zu Verhandlungen mit dem Papst oder zur angestrebten Kaiserkrönung. Sollte der König oder Kaiser das Kreuz nehmen und zu einem Kreuzzug aufbrechen, hatten sie zu folgen. Als Entschädigung für diesen Dienst erhielten sie Reichsämter oder Verwaltungsaufgaben, die ihnen wiederum Einkünfte und Prestige brachten. Letztlich war diese Gefolgschaft eine frühe Form von Solddienst, der gegenseitige Abhängigkeiten schuf.

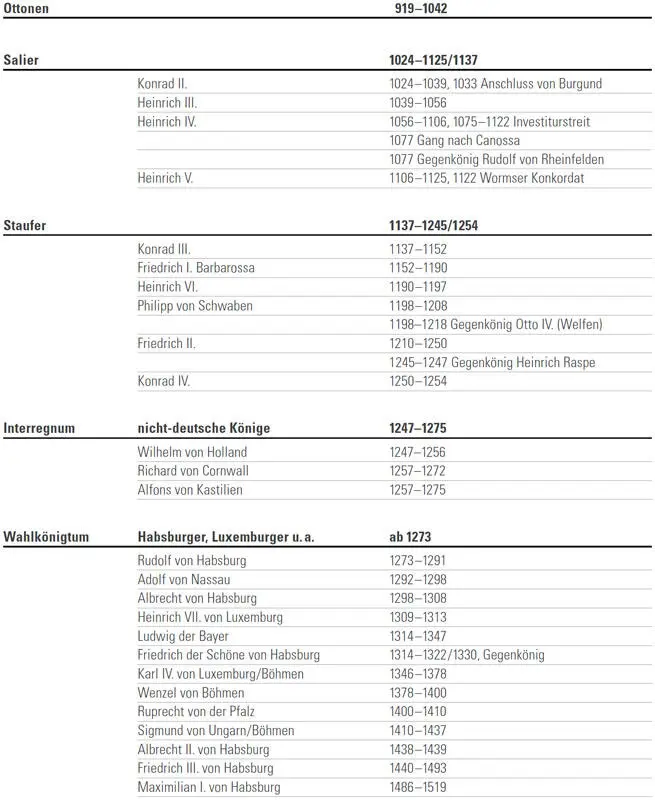

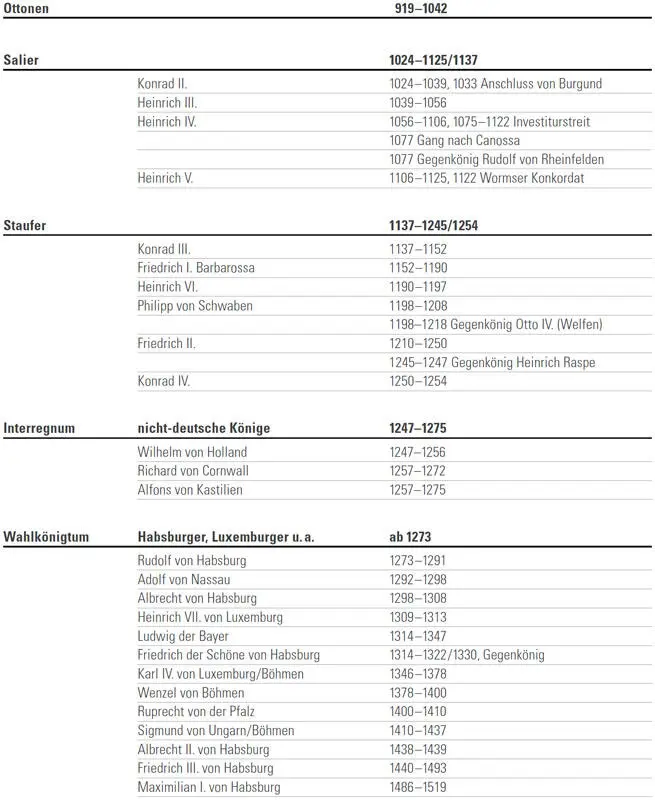

DIE DEUTSCHEN KÖNIGE IM MITTELALTER: VEREINFACHTE ÜBERSICHT

Der erste nachweisbare Habsburger in der Königsgefolgschaft war, wie eingangs gesehen, Otto II., der Heinrich V., den letzten König aus dem Haus der Salier, 1108 in Pressburg (Bratislava) auf einen Feldzug gegen die Ungarn begleitete. Heinrich war der Sohn jenes Kaisers, der mit dem Papst im Investiturstreit stand und 1077 den berühmten Gang nach Canossa machte, wo er sich der kirchlichen Autorität unterwarf. Ottos Bruder Albrecht II. und Ottos Sohn Werner II. konnten ihre Stellung im Umfeld des Königs halten, obwohl nach dem Aussterben des salischen Hauses das Königtum umstritten war und die Dynastie der Staufer sich erst 1138 gegen die Rivalen aus dem Haus der Welfen, der Herzöge von Bayern und Sachsen, durchsetzen konnte. Graf Werner II. von Habsburg ist 1141 in Strassburg, 1142 in Konstanz und 1150 in Speyer am Hof des staufischen Königs Konrad III. anwesend, 1153 dann bei dessen Neffen, dem neuen König Friedrich I., genannt Barbarossa. Die Staufer waren mütterlicherseits mit dem letzten Salier verwandt, seit 1079 Herzöge von Schwaben und hatten ihren Stammbesitz im nördlichen Elsass, im Breisgau und in Württemberg, in unmittelbarer Nähe zu den frühen Habsburgern.

Die Nähe zum staufischen Königshaus zieht sich im folgenden Jahrhundert wie ein roter Faden durch die weitere Geschichte der Habsburger. Schon Werner II. zog mit Friedrich Barbarossa 1155 nach Burgund und 1167 nach Italien, von wo er, wie bereits erwähnt, nicht mehr zurückkehrte. Der Enkel von Werner, Rudolf II., genannt der Alte, scheint sich im Thronstreit zwischen dem Staufer Philipp von Schwaben und dem Welfen Otto IV., der sich 1198 zum Gegenkönig wählen liess, vorerst in den Dienst des Welfen gestellt zu haben, wahrscheinlich im Gefolge des den Habsburgern nahestehenden Bischofs Konrad von Strassburg. Dieser Schwenk zu den Konkurrenten der Staufer könnte damit zu tun haben, dass mit Otto von Burgund, einem der Söhne Friedrich Barbarossas, ein unmittelbarer Konkurrent der Habsburger am Oberrhein präsent war. Otto von Burgund, der nach dem Aussterben der Lenzburger offenbar Teile des Lenzburger Erbes beanspruchte, betrieb eine aggressive Politik gegenüber den Grafen von Pfirt (Ferrette) und Mömpelgard (Montbéliard), Verwandten der Habsburger. Es bildete sich gegen den Staufer eine Front mit den Zähringern und dem Bischof von Strassburg an der Spitze, aber auch mit den Habsburgern und den Grafen von Dagsburg (Dabo) nordwestlich von Strassburg im Schlepptau. Die Dagsburger gehörten wie die Habsburger in die Verwandtschaft der elsässischen Herzöge und Grafen.

Rudolf der Alte schwenkte aber bald wieder um. Er ist 1207 in Basel und Strassburg im Gefolge des Staufers Philipp von Schwaben belegt, der sich nach und nach gegen den welfischen Konkurrenten durchsetzen konnte. Allerdings wurde Philipp im Sommer 1208 vom bayrischen Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, einem Reichsfüsten notabene, in Bamberg umgebracht: der erste Königsmord in der Geschichte des deutschen Reichs, genau 100 Jahre vor dem Mord an König Albrecht von Habsburg. Die stauferfreundlichen Fürsten wählten 1210 den Neffen Philipps, den damals 18-jährigen Friedrich II., zum König. Rudolf der Alte von Habsburg gehörte zum engsten Gefolge Friedrichs und war 1212 in Basel Zeuge bei der ersten Urkunde, die der junge König ausstellte. Im selben Jahr war er Bürge gegenüber dem Herzog von Lothringen, und zwar für die Summe von 1000 Mark Silber: eine hohe Summe für einen kleinen Grafen. Aber: eine solch hohe Bürgschaft nahm den König als Lehensherrn in die Pflicht. In den folgenden Jahren scheint Rudolf fast ständig in seinem Gefolge gewesen zu sein, unter anderem auch bei der Verteilung des Erbes der 1218 ausgestorbenen Zähringer. Und im selben Jahr, erzählt der Chronist Matthias von Neuenburg, habe König Friedrich II. die Patenschaft für den am 1. Mai 1218 geborenen Rudolf, den Sohn von Albrecht IV. und Enkel Rudolfs des Alten von Habsburg, übernommen. Eine Geschichte, die nach dem Tod des späteren Königs Rudolf von Habsburg entstanden ist und Teil der Legendenbildung um seine Person gewesen sein muss. Allerdings ist eine solche symbolische Handlung nicht ausgeschlossen. Vor allem ging es darum zu zeigen, dass sich der Habsburger König in der Nachfolge des staufischen Königtums sah. 17

Die kleinen Grafen im Südwesten des Reichs

Auf welcher Machtgrundlage standen die Habsburger zu Beginn des 13. Jahrhunderts? Wie konnte Rudolf der Alte 1212 eine Bürgschaft von 1000 Mark Silber für den König übernehmen? Aus der Zeit der Gründung der Habsburg und der Stiftung der beiden Klöster Muri und Ottmarsheim lässt sich ungefähr abschätzen, welchen Eigenbesitz die Frühhabsburger zu Beginn des 11. Jahrhunderts hatten: In erster Linie waren das die Eigengüter rund um Muri, Habsburg und Ottmarsheim sowie Streubesitz vor allem im Elsass, im Breisgau und im Aargau. Es lassen sich in dieser Zeit keine übergeordneten Grafschaftsrechte ausmachen, also vom König verliehene landesherrliche Rechte. Die Benennung von Radbot, dem Gründer von Muri, als Grafen wird eine für die damalige Zeit selbstverständliche Rückprojektion des Schreibers der Acta Murensia aus der Zeit um 1160 sein. Zwar ist ein Radbot als Graf im Klettgau urkundlich verbürgt. Ob es sich dabei um den Habsburger Radbot von Altenburg und Muri gehandelt hat, ist allerdings ungewiss. 18

Читать дальше