Der mächtig wirkende schwarze Turm in Brugg, Wahrzeichen der Stadt, wird 1238 ein erstes Mal erwähnt. Er beschützt die Brücke, die an der engsten Stelle des Flusses die Aare überquert. Im Turm sind ältere Bauteile aus römischer Zeit wiederverwendet worden. Der Bau wird heute in die habsburgische Zeit Ende des 12. Jahrhunderts datiert.

Die Habsburger, die im zweiten Viertel des 11. Jahrhunderts eine ansehnliche Burg bauen und zwei Klöster gründen, gehören also sowohl in den Raum des Oberrheins im südlichen Elsass und Breisgau als auch in den Raum der damaligen Grafschaft Aargau. Weiter zurück wird der Boden der Überlieferung löchrig, beginnen sich Geschichte, Legenden und Spekulationen zu vermischen. Trotzdem muss auf die sagenhafte Herkunft der Habsburger eingegangen werden. Für ihr späteres Selbstverständnis ist dies von Bedeutung.

Herkunft ist Legitimation

Als am 1. Oktober 1273 Graf Rudolf IV. von Habsburg zum deutschen König gewählt wurde, werden sich einige Zeitgenossen die Augen gerieben haben. Ein Graf aus dem Südwesten des Reichs, ohne besondere Abstammung, kein Reichsfürst, sondern lediglich ein aufstrebender Territorialherr, sollte König werden? Die direkte Abstammung aus königlichem Geschlecht, wie es bei den Dynastien der Ottonen, Salier und Staufer gegeben war, scheint in diesem Fall keine grosse Rolle gespielt zu haben. Andere Gründe, auf die zurückzukommen sein wird, waren ausschlaggebend. Trotzdem: Wie legitimierten die Habsburger ihre Herrschaft, lediglich durch faktische Macht oder auch durch Abstammung? Bei genauerem Hinsehen lassen sich Verbindungen zu den Fürsten- und Königshäusern des deutschen Reichs zumindest erahnen.

Die erste und wichtigste Herkunftsthese ist wiederum über die Acta Murensia überliefert. Jean-Jacques Siegrist hat letztmals diese schwer einzuordnende Quelle beschrieben. 13Als Autor der Handschrift vermutete er einen Mönch des Klosters Muri, vielleicht sogar den Abt Cuno. In seiner knappen Darstellung der Klostergeschichte berichtet der Schreiber von einer unrechtmässigen Erwerbung des Herrenhofes und der Pfarrei Muri durch Kanzelin und seinen Sohn Radbot von Altenburg. Als Sühne habe Radbot zusammen mit seiner Gattin Ita von Lothringen im Jahr 1027 das Kloster gestiftet. Muri soll 1082 von seinen adligen Stiftern befreit und in ein Priorat des Schwarzwaldklosters St. Blasien umgewandelt worden sein, vier Jahre später aber bereits wieder unter die Vogtei, das heisst den Schutz der Stifterfamilie zurückgekehrt sein. In diese Handschrift integriert ist die Abschrift einer Urkunde, die als Testament von Bischof Werner von Strassburg, dem Bruder der Ita, bezeichnet und auf das Gründungsjahr 1027 datiert wird. Heute geht man davon aus, dass diese Urkunde erst 1086 fabriziert wurde. Mit der Fälschung sollte der damalige Zustand – eine freie Abtwahl und die Habsburger Klostervogtei – gerechtfertigt werden. Das Testament berichtet von einer zusammenhängenden Gründung von Kloster und Burg. Bischof Werner wird darin zum Erbauer der Habsburg gemacht mit der Begründung, die Klostervogtei sei an die Inhaber der Habsburg gebunden. Der Bischof wird als Jugendfreund des letzten ottonischen Kaisers Heinrich II. bezeichnet und scheint als Ahnherr der Habsburger geeignet gewesen zu sein. Allerdings ist seine Herkunft sehr ungewiss. Wahrscheinlich gehörte er nicht zu den frühen Habsburgern, sondern stammte aus einer lothringischen Verwandtschaft wie seine angebliche Schwester Ita, die Gattin von Radbot. Die Fälschung von 1086 wurde für die Traditionsbildung des Klosters wichtig und war letztlich die Basis für den eingangs bereits erwähnten königlichen Freibrief, den Albrecht II. von Habsburg 1114 in Basel für das Kloster erwirken konnte. Dem Schreiber ging es in seiner Darstellung aber auch um ein erstmaliges Verzeichnis des Stiftungsgutes, das vom Stiftergeschlecht immer wieder beansprucht worden war.

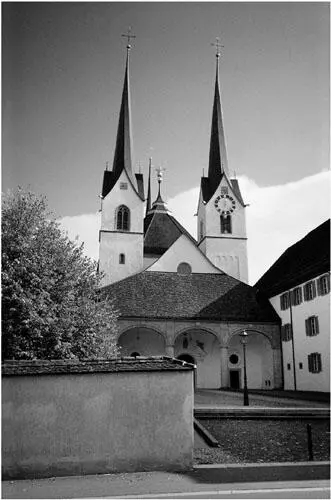

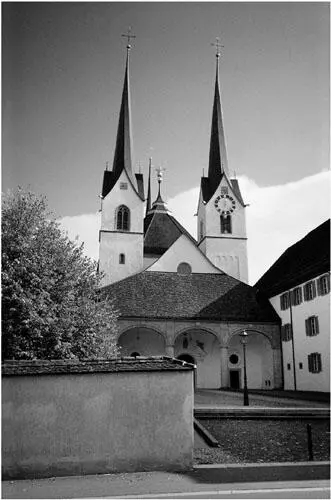

Vom romanischen Bau der Klosterkirche Muri aus dem 11. Jahrhundert ist mit Ausnahme der Hallenkrypta unter dem Chor und den Unterbauten der Türme und des Querschiffs nichts mehr erhalten. Das Schiff wurde Ende des 17. Jahrhunderts in die heute bestehende achteckige Halle umgewandelt.

Eine Möglichkeit: die Merowinger-These

Mit den Acta Murensia führt die Suche nach der Herkunft der Habsburger ins Elsass. Als Stammvater der Gründer von Muri wird darin Guntram der Reiche genannt. Dieser Guntram kann mit relativ grosser Wahrscheinlichkeit mit dem Grafen Guntram identifiziert werden, der im Jahr 952 wegen Hochverrats von König Otto I. mit der Aberkennung seines Besitzes im Elsass und im Breisgau bestraft wurde. Dieser Guntram wiederum stammt aus dem Geschlecht der elsässischen Grafen im sogenannten Nordgau, die als Nachkommen der merowingischen Herzöge aus dem 7. Jahrhundert gelten. Als Stammvater dieser Herzöge gilt Eticho (oder Adalrich), Herzog im Elsass, gestorben Ende des 7. Jahrhunderts. Falls diese Verbindung stimmt, weisen die Habsburger eine Herkunft auf, die für das Elsass von grosser Bedeutung war.

Hoch über dem Städtchen Obernai liegt der Odilienberg, der Mont Ste-Odile. Die Anhöhe weist eine heute noch über zehn Kilometer lange, monumentale Befestigungsmauer auf, die in vorchristliche, wahrscheinlich keltische Zeit zurückreicht. Auf diesem Berg, ursprünglich Hohenburg genannt, gründete Odilia, die Tochter Etichos, ein Kloster. Die Legende erzählt, dass sie blind zur Welt gekommen sei und am Tag ihrer Taufe das Augenlicht erlangt habe. Aus Dank dafür habe sie zusammen mit ihrem Vater das Kloster gestiftet. Innerhalb der Befestigungsmauern – der «mur païen», der Heidenmauer – sind merowingische Grabkammern gefunden worden. Die Befestigungsmauer ist von den Merowingern im 7. Jahrhundert ausgebessert worden, wie neue Funde nahelegen. Die heilige Odile, «la mère de l’Alsace», gilt als Schutzheilige des Elsass. Das Kloster erlebte seine Blütezeit im 11. und 12. Jahrhundert, und der Odilienberg ist, nach mehrmaliger Zerstörung, bis heute der wichtigste Wallfahrtsort im Elsass geblieben.

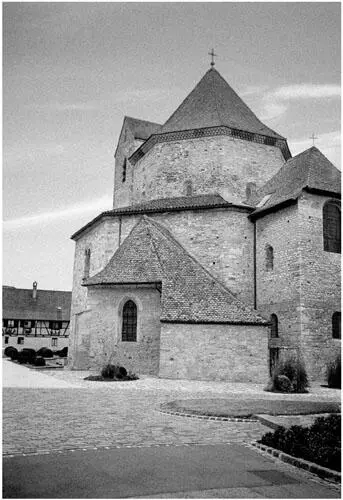

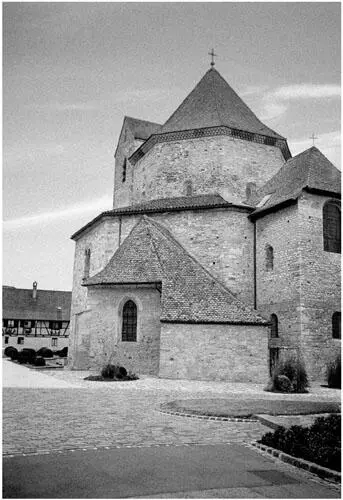

Deutlich sichtbar ist bis heute der achteckige Zentralbau der Abteikirche von Ottmarsheim aus dem zweiten Viertel des 11. Jahrhunderts. Der Westturm (13. Jahrhundert) und die angebauten Kapellen (15. und 16. Jahrhundert) kamen später hinzu. Nach einem verheerenden Brand 1991 wurde die Kirche in den letzten Jahren restauriert.

Die Herkunft aus dem merowingischen Geschlecht der Etichonen lässt ein weiteres Ereignis in anderem Licht erscheinen. Das Kloster Ottmarsheim, um 1030 von Rudolf, dem Bruder Radbots von Altenburg, gestiftet, wurde im Jahr 1049 vom damaligen Papst Leo IX. geweiht. Man fragt sich, wie es der kleine Frühhabsburger schaffte, einen Papst zur Weihe seiner Grabeskirche aufzubieten. Leo IX. war aber niemand anderer als Bruno von Eguisheim (1002–1054) aus dem Geschlecht der Grafen von Eguisheim. Und diese Grafen stammen aus derselben Sippe wie die Grafen im Nordgau. Bruno von Eguisheim war der Urenkel von Eberhard IV., Graf im Nordgau, des Bruders von Guntram dem Reichen. Die Weihe seiner Kirche vertraute Rudolf also einem Verwandten an, der 1027 Bischof von Toul und 1049 Papst geworden war. Auch scheint Rudolf ein engeres Verhältnis zu Leo IX. gehabt zu haben. In der Tradition wird berichtet, dass er in päpstlichem Sold 1053 am Krieg gegen die Normannen in Sizilien teilgenommen habe und dort auch umgekommen sei.

Читать дальше