Was die Studenten an Steinbart überzeugte, war nicht nur sein Vortrag, sondern die Übereinstimmung von Lehre und Person. Er wird als «liebenswürdige, gesellige Natur» geschildert, schon vom Äusseren als einnehmender Mann. «Auf seiner Stirne sitzt der Verstand und auf seinen Lippen sanfte Beredsamkeit», meinte eine Durchreisende, 39und in Justinus Pfefferkorns Beurteilung der Professoren wird er als «ein wahrer Redner, der seine Zuhörer ganz zu lenken, zu belehren, zu rühren, zu erheitern weiß, ohne daß man Kunst dabey gewahr zu werden glaubt», gerühmt. 40Zschokke verehrte ihn und klebte Steinbarts Schattenriss auf das Titelblatt vom ersten Band der «Dogmatik», selbst wenn er philosophisch eher zu Kant neigte, mit dem Steinbart nicht viel anfangen konnte. 41

Die Ausbildung der lutherischen Theologen an anderen Universitäten mochte raffinierter, umfassender, forschungsintensiver sein; 42der Umstand, dass an der Viadrina die theologische mit der philosophischen Fakultät verknüpft war, war aber auch ein Vorteil: So konnte man Ansichten vertreten, die von der Doktrin eines Luther oder Melanchthon und der darauf aufbauenden Orthodoxie oder auch von Woellners Edikten meilenweit entfernt lagen. Steinbart lehrte, in der Nachfolge seines Lehrers und Vorgängers Johann Gottlieb Toellner (1724–1774) auf dem doppelten Lehrstuhl für Philosophie und Theologie an der Viadrina, auch die «natürliche Religion». In der Natur, so war Steinbart überzeugt, spreche Gott ebenso zu den Menschen wie in der Heiligen Schrift. Damit vertrat er die Idee der doppelten Offenbarung, die auch Menschen den Zugang zu Gott ermögliche, die «den herrschenden Vorstellungen und Regeln, welche die Christen in der Bibel zu finden glauben», nicht folgen könnten oder wollten. Die natürliche Theologie beantwortete auch die durch Römerbrief 1, 18 ausgelöste Streitfrage, ob Menschen, die mit der christlichen Lehre nicht in Berührung kämen, dennoch Gott erkennen und seiner Gnade teilhaftig werden könnten. 43Im Wintersemester 1790/91 las Steinbart explizit über theologia naturalis; bezeichnenderweise wurde diese Vorlesung in der philosophischen Fakultät angekündigt, war also ebenfalls für alle Studenten zugänglich.

Von dieser Vorlesung ist uns kein Exzerpt Zschokkes überliefert, aber die dahinter steckende Idee, dass Gott in der Natur, ja in der ganzen Weltordnung sichtbar sei, wurde ein Eckpfeiler seiner eigenen religiösen Weltanschauung. 1819 erschien erstmals Zschokkes Buch «Gott in der Natur. Ein Andachtsbuch in Betrachtungen der Werke des Schöpfers», eine Ausgliederung aus den achtbändigen «Stunden der Andacht zur Beförderung wahren Christenthums und häuslicher Gottesverehrung». Darin stellte er die Betrachtung der Natur als spirituelles Erlebnis dar und verband Barthold Heinrich Brockes’ gefühlvolle religiöse Gedichte, die ihm seit Kindheit vertraut waren, mit Steinbarts Religionsphilosophie und eigenem Naturerleben. Im Sommer 1794 kündigte er als Privatdozent an der Viadrina selber eine Vorlesung zur natürlichen Theologie an.

Es gibt kein Indiz dafür, dass Zschokke neben den Vorlesungen und Übungen Steinbarts noch andere theologische Veranstaltungen besuchte. Hätte Zschokke sein Theologiestudium gründlich betrieben und sich auf die Ausbildung zum Pfarrer konzentriert, hätte er wohl alle zu diesem Zweck angebotenen Veranstaltungen und Hilfestellungen benutzt. Aber das wollte er gerade nicht. Bei Steinbart fand er bereits den für ihn einzig gangbaren Weg, eine auf philosophischen Grundlagen beruhende Theologie, und da Steinbart das ganze Curriculum der theologischen Lehre und Ausbildung abdeckte, fühlte er sich ausreichend versorgt. Oder anders gesagt: Die Einsichten, die er bei Steinbart gewann, weckten keine Neugier nach theologischen Sophistereien anderer Professoren. Es ist immerhin denkbar, dass er sich an Professor Hermanns Anleitungen und Übungen zum praktischen Kanzelvortrag beteiligte, vielleicht nicht so sehr aus theologischen Gründen, sondern weil ihn die Frage der wirkungsvollen Rede interessierte.

Im kurzen Lebensabriss Zschokkes schrieb Carl Renatus Hausen: «In der Theologie und Philosophie war der Ober-Schul-Rath und Professor Steinbart sein Lehrer, in der leztern auch der Doctor und Professor Berends. Beide verehrt derselbe[,] wie er mir in mehrern Briefen schreibt. Er hatte vielen Trieb und Talent zur Geschichtskunde und wählte mich in den historischen Studien zum Lehrer.» 44

Carl August Wilhelm Berends (1759–1826) war Arzt des Kreises Lebus und der Stadt Frankfurt (Oder) und seit 1788 Professor der Medizin. Er hielt im Wintersemester jeweils eine philosophische Vorlesung, gewöhnlich zur Logik, wobei er auch die empirische Psychologie miteinbezog und seinen Ausführungen die «Philosophischen Aphorismen» Ernst Platners (1744–1818) zugrunde legte, seines Berufskollegen in Leipzig. Im Wintersemester 1790/91 hielt er eine Vorlesung über Metaphysik, ebenfalls nach Platner, die er im Jahr darauf modifiziert als «Transzendentelle Philosophie (ehemals Metaphysik)» ankündigte. In der Anzeige dazu erklärte er, er werde die «Kritik der reinen Vernunft voranschicken, um die Zuhörer zur Beurteilung geschickt zu machen, ob diese wohl über jene transcendentellen Gegenstände etwas ausmitteln oder lehren könne? Er wird zugleich die alten Systeme der sogenannten Metaphysik vor der Kantischen Reformation der Philosophie erklären, und deshalb Platner’s philosophische Aphorismen zum Grunde legen». 45Das ist insofern von Bedeutung, da Minister Woellner darüber wachte, dass an seinen Universitäten kein Theologe über Kant las, dem der König 1794 per Kabinettsbeschluss ein Publikationsverbot erteilte. 46

Was Zschokke an Gedankenschärfe bei Steinbart vermisste, fand er bei Berends in hohem Grad. Justinus Pfefferkorn war über ihn des Lobes voll: «Er ist Philosoph, und was bey einem Arzt vorzüglich zu schäzzen ist, Skeptiker; besizt ausserordentliche Belesenheit, gründliche Sprachkenntnisse, feinen Scharfsinn und glänzenden Wiz.» 47In seiner Dissertation, eine erkenntnistheoretische Studie, die sich mit der Hypothesenbildung befasst, bezeichnete Zschokke Berends als «vir intelligentissimus, et quem praeceptorem summa pietate colo» (einen sehr intelligenten Mann, den ich als Lehrer mit höchster Ehrfurcht verehre). Dieses Lob war keine blosse Schmeichelei, sondern entsprach persönlicher Zuneigung und Bewunderung.

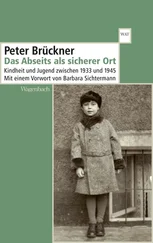

An der Viadrina brach Zschokkes alte Wunde wieder auf, sein Zweifel an Gott, an der Bestimmung des Menschen und an der Weiterexistenz nach dem Tod. Luthers Wort, ihm vom Vater mit auf den Weg gegeben, «Christum lieb haben, ist beßer denn alles Wissen», konnte diese Ungewissheit nicht mehr überdecken, denn studieren hiess forschen, Fragen stellen, Widersprüche aufdecken. Es bedeutete, konträre Hypothesen zuzulassen und liebgewordene Ansichten allenfalls zu verwerfen. Die Frage nach der Existenz Gottes konnte in dem rationalistischen Geist, der an der Viadrina herrschte, nicht ausbleiben. Steinbarts System der höchsten Glückseligkeit setzte voraus, dass ein «höchster Anordner» alles plane, überwache und zum Besten richte; falls dies nicht stimmte, verlor das Lehrgebäude seinen Halt.

Zschokke wollte Steinbart, den er ausserordentlich schätzte und um dessen Anerkennung er warb, 48in dieser intimen Angelegenheit offenbar nicht um Rat fragen. Also wandte er sich an Berends, den Skeptiker, was er sicher nicht getan hätte, wenn er nicht sein Wohlwollen empfunden und ihm Vertrauen entgegengebracht hätte. Berends riet ihm: «Hören Sie keine Philosophika. Das Philosophiren läßt sich nicht lernen; so wenig, als das Dichten. Thun Sie, wie ich gethan habe; studiren Sie Geschichte der Philosophie, und zwar das Wesentliche der Philosopheme, in den Werken der Denker selbst. Ein jeder muß sein Glauben und Wissen in sich selber aufbauen, wenn er nicht in fremdem Hause wohnen mag.» 49

Читать дальше