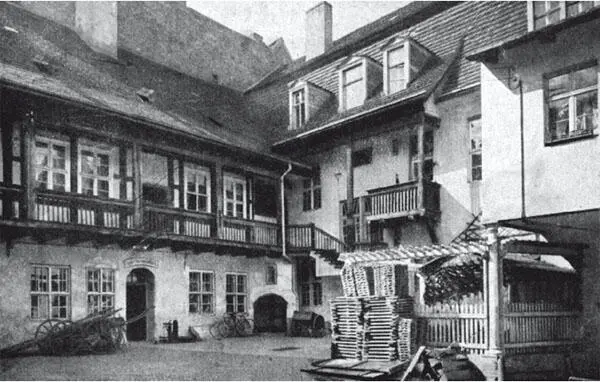

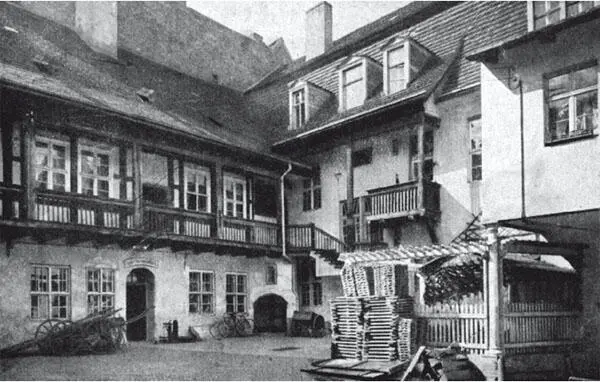

Zschokke beschloss, bei Hausen und nicht bei Steinbart zu wohnen, vielleicht weil Steinbarts Zimmer schon belegt waren oder weil er weniger bezahlen musste. Die Hoffnung, Steinbart würde ihn gratis beherbergen, hatte sich als trügerisch herausgestellt. Hausen besass ein zweistöckiges Haus an der Forststrasse 1, im Oberstock mit einer Anzahl kleiner nebeneinander liegender Zimmer, die von der Hofseite über eine Holzgalerie erreichbar waren. Daneben und darunter befanden sich grössere Räume, die auch für Vorlesungen genutzt werden konnten. Zschokke verewigte sich, vermutlich als er im März 1792 Abschied nahm, 6indem er Nägel in die Brüstung der Galerie trieb, welche die Initialen J. H. Z. ergaben. Im Jahr 1886 waren die Nägel noch sichtbar. 7Solche Markierungen mit der Bedeutung «Auch ich war hier!» waren ein weit über das Studentenmilieu hinaus gängiger Brauch, wenn auch gewöhnlich nur mit Tinte geschrieben oder mit einem Messer ins Holz geritzt.

Hausen las jedes Semester über deutsche Reichsgeschichte, alle zwei Semester über europäische Geschichte der Neuzeit und, falls genügend Anmeldungen eintrafen, über allgemeine Weltgeschichte, basierend auf seinem Lehrbuch. 8Ausserdem lehrte er europäische Staatskunde, für die Juristen deutsches, preussisch-brandenburgisches und europäisches Staatsrecht, im Sommer theoretische und im Winter praktische Kameralistik und las über Staatspolizei. 9Wahrscheinlich belegte Zschokke die kameralistischen Vorlesungen Hausens nicht schon in den ersten Semestern, da sie ein starkes Interesse an Staatswissenschaften und Verwaltungsfragen voraussetzten. Als junger Student erlebte und interpretierte er die Welt noch aus der Ich-Perspektive, aus einem individualistischen Erfahrungshorizont, und war zu sehr mit persönlichen, religiösen und ideellen Fragen beschäftigt, um sich auf die Staatsverwaltung im Detail einzulassen. Auch die historischen Vorlesungen Hausens, in denen der Professor gerne und ausgiebig aus Urkunden zitierte, waren wenig geeignet, daran etwas zu ändern.

Mit einem 22-köpfigen Lehrerkollegium und etwa 120 Studenten war die Universität überschaubar, das Verhältnis zu den Professoren war unkompliziert und leutselig. 10Dies wog einige Nachteile und Mängel auf, welche die Viadrina hinsichtlich Forschung und Lehre hatte. Es scheint, dass die Professoren bis auf Ausnahmen gut miteinander auskamen. Bei den kleinen Fachschaften galt es, sich gegenseitig auszuhelfen und vor allem nach aussen mit einer Stimme aufzutreten. An der theologischen Abteilung lutherischer Ausrichtung ging es an der Viadrina recht beschaulich zu und her.

Von 1790 bis 1792 wohnte Zschokke mit anderen Studenten bei Professor Hausen an der Forststrasse 1, hier von der Hofseite fotografiert. Über eine Aussentreppe und die hölzerne Galerie gelangte man zu den Stuben im ersten Stock.

Die meisten Theologiestudenten zog es an die Universität Halle, es sei denn, sie waren reformiert. Der brandenburgische Kurfürst Johann Sigismund, der zur reformierten Konfession übergetreten war, hatte 1617 verordnet, die theologische Fakultät der Viadrina solle ausschliesslich dieser Glaubensrichtung dienen. Alle ordentlichen Professuren waren fortan für die Ausbildung reformierter Theologen reserviert. 11Lutheraner wie Zschokke mussten sich an der Viadrina mit ausserordentlichen Professoren begnügen, von denen eine einzige besoldet wurde. Hausen stellte in seiner 1800 erstmals erschienenen «Geschichte der Universität und Stadt Frankfurt an der Oder» aber klar, dass die theologischen Diplome der Viadrina jenen der Universitäten Halle und Königsberg gleich seien, da sie die Absolventen befähigten, in Preussen «alle geistlichen Ämter und die Predigerstellen bei den Regimentern auszuüben». 12Diese Qualifikation sagte freilich wenig über die Qualität der Ausbildung aus. Gotthilf Samuel Steinbart hatte seit 1774 eine unbezahlte theologische Professur, war aber zugleich ordentlicher Professor für Philosophie mit einem Jahresgehalt von 400 Talern.

Unter Friedrich dem Grossen konnte sich die Forschung und Lehre relativ frei entfalten, und die Theologen durften ihre Ansichten ungeniert äussern, solange sie nicht der Staatsräson zuwiderliefen. Sein Neffe Friedrich Wilhelm II. (König von 1786 bis 1797) setzte dieser monarchischen Grosszügigkeit ein Ende, indem er seinen Günstling und Berater Johann Christoph Woellner (1732–1800) zum einflussreichen Minister des Geistlichen Departements erhob, unter dessen Leitung 1788 ein Religionsedikt und ein Zensuredikt erlassen wurde, das die religiöse und theologische Aufklärung vor allem an Universitäten und Schulen bekämpfen sollte. 13

Auf ausdrücklichen Wunsch des Königs wurde im gleichen Jahr an der Viadrina ein lutherischer Theologe zum bezahlten ausserordentlichen Professor ernannt, einer, der Gewähr bot, dass er «die christliche Religion rein und lauter und nicht nach dem jetzigen verwerflichen Modeton» unterrichte: 14der Pastor an der Frankfurter Marienkirche, Friedrich Nathanael From (1736–1797). Mit dem «verwerflichen Modeton» war die Neologie gemeint, eine auf Vernunftprinzipien basierende Theologie, ein Kind der Aufklärung. 15Die Ernennung war ein Schlag ins Gesicht der vom liberalen Geist geprägten Viadrina, vor allem auch für Steinbart, «den Helden der Vernunft und der Wahrheit, den lichtvollen Denker». 16Dieser trug die Hauptlast der Theologenausbildung Augsburger Richtung, assistiert vom Prediger an der Frankfurter Unterkirche J. G. Hermann, der ebenfalls 1788 zum ausserordentlichen Professor ernannt wurde, aber sein neues Amt gratis versah. Wohl wegen seiner obrigkeitlich verfügten Ernennung, seiner konservativen Einstellung und vielleicht auch wegen seines Vortragsstils, hatte From einen schweren Stand im Kollegium und unter den Studenten. Die Immatrikulationen an der theologischen Fakultät sanken 1790 um ein Drittel gegenüber 1789. 17

Dies war die unerfreuliche Situation, als Zschokke im Sommersemester 1790 sein Theologiestudium aufnahm. Welche Vorlesungen er an dieser Fakultät besuchte, ist nicht bekannt, am ehesten jene, die Steinbart in einem viersemestrigen Zyklus anbot. 18Steinbart trug seine Vorlesungen teils nach einem Lehrbuch vor, teils diktierte er sie den Studierenden. Dazu gab er Praktika, im Sommersemester 1790 homiletische Übungen, jeden Morgen von 11 bis 12 Uhr eine historisch-kritische Einführung ins Alte Testament für Lutheraner und um 3 Uhr eine Geschichte der Symbole und symbolischen Bücher der christlichen Kirche (nur montags und dienstags). Ferner hielt er zwei philosophische Vorlesungen: Ästhetik nach seinem Lehrbuch «Grundbegriffe zur Philosophie über den Geschmack» 19(um 8 Uhr morgens) und Logik nach seinem Lehrbuch «Gemeinnützige Anleitung des Verstandes zum regelmäßigen Selbstdenken» 20(von 10 bis 11 Uhr). 21Diese beiden Vorlesungen waren propädeutisch gedacht für Hörer aller Fakultäten, also vorab für Anfänger, für die Steinbart regelmässig auch eine allgemeine Einleitung in das akademische Studium gab.

Logik war die am meisten gehörte Vorlesung an der Viadrina, da jeder Studierende, der sich examinieren lassen wollte, ein Testat brauchte, an ihr teilgenommen zu haben. 22Als Lehrender war Steinbart mindestens ebenso sehr Pädagoge wie Theologe und Philosoph, und seine Vorlesungen bezweckten «die Richtung aufs Praktische», wie er Zschokke später in einem Brief in die Schweiz mitteilte. 23Infolgedessen sollte auch seine Logik die Prinzipien der logischen Schlüsse nicht abstrakt referieren, sondern, wie der Titel seines Lehrbuches schon sagt, den Studienanfängern eine gemeinnützige Anleitung zum Selbstdenken vermitteln. Man habe ihm den Vorwurf gemacht, schrieb er in der Vorrede zur 2. Auflage, «daß es für ein akademisches Lesebuch allzupopulär abgefaßt sey, weil die zur Erläuterung der Regeln darin angeführten Beyspiele nicht aus den höhern Wissenschaften, sondern aus dem gemeinen Leben fast sämmtlich entlehnt worden sind». 24

Читать дальше