Der Magistrat stellte daraufhin ein Prüfungskollegium mit Michael Dietmar Stenigke, Pastor an der Marienkirche und Schulinspektor von Landsberg, Benjamin Christoph Heinrich Opitz, Rektor der Stadtschule, und Konrektor Christian Friedrich Wentzel zusammen. Opitz legte die Termine fest: für die schriftliche Prüfung den 13., für die mündliche den 17. März, und verfasste darüber ein Protokoll, das mit allen Einzelheiten von Zschokkes Abitur von einem späteren Direktor des Landsberger Gymnasiums in den Schulakten gefunden und der Öffentlichkeit präsentiert wurde. 176Darin enthalten sind nur die offiziellen Dokumente, nicht die Vorgeschichte.

Für welche Fächer er sich vorbereitet hatte, geht aus seinem Brief an Stenigke vom 6. März hervor, worin er seine Situation schilderte und ihn bat, ihn «in der Lateinischen, Französischen Sprache, in der Weltgeschichte, Geographie, ältern und neuern Litteratur, Antiquitätenkunde, Mythologie usw» zu prüfen. 177Bis auf Latein und Französisch machte ihm der Stoff wohl nur wenig zu schaffen, und Latein konnte er sich notfalls selber beibringen. Aber in Französisch, der Hypothek am Beginn seiner schulischen Karriere, hatte er noch einiges zu verbessern und brauchte mindestens in der Aussprache und Konversation Unterstützung. Vielleicht holte er sich die bei Karl Weil, von dem ein anderer Schüler, der sich zur gleichen Zeit und mit dem gleichen Ziel in Landsberg befand, sagte, er sei «ein vortrefflicher Knabe, der viel wußte, bei dem Hofmeister des Obristen von Pape Unterricht erhielt und besonders in der französischen Sprache und in der Musik es sehr weit gebracht hatte». 178

Die fünf schriftlichen Arbeiten sind im Programm des Landsburger Gymnasiums 1862 im Wortlaut abgedruckt, ebenso Informationen zu Zschokkes mündlichem Examen. 179Aus Ovids «Metamorphosen» übersetzte er jenen Teil, der von der goldenen Zeit handelt, als die Menschen die Erde zu bewohnen begannen (Aurea prima sata est ...), 180sicher und elegant, obwohl rurale, botanische und andere Begriffe vorkommen, die nicht zum gängigen Wortschatz gehörten. Der Übersetzung eines Abschnittes über die Kreuzzüge aus den in Schulen verbreiteten «Amusemens philologiques» 181– Schummels spannende Erzählungen aus 1001 Nacht waren nicht bis nach Landsberg gedrungen – spürt man hingegen seine Unsicherheit im Französischen an, während der Aufsatz über den Dreissigjährigen Krieg, «Abrégé de l’histoire de la Guerre de trente ans», stilistisch und inhaltlich erfreulich ausfiel und erstaunlich wenig grammatische und orthografische Fehler enthält.

In Latein hatte sich Zschokke mit dem Vergleich von Griechenland in der Antike und in seiner Zeit zu befassen. Man merkt sein Bestreben, eine grundsätzliche Frage herauszuarbeiten. Der erste Satz lautet (auf Latein): Die Schwäche menschlicher Bemühungen, der immerwährende Wechsel, der vom Anfang der Zeiten im Himmel und auf der Erde herrschte, zerstörte auch einst die blühenden Gegenden Griechenlands. 182Und der Schluss: Das heutige Griechenland ist daher nicht im geringsten das ehemalige, denn anhaltende Dummheit umgibt heutzutage den Geist der Bewohner. 183Dreissig Jahre später, im Zuge der philhellenischen Bewegung, die Zschokke in Wort und Tat (mit Zeitungsartikeln und Waffen) unterstützte, hätte er dies nicht mehr unterschrieben.

Der Titel des Deutschaufsatzes lautet «Landsbergs Gegenden». Erwartet wurde eine geografische Beschreibung der Umgebung der Stadt, die Zschokke von seinen zahlreichen Spaziergängen sehr gut kannte. Er unterlief diese Erwartung, setzte in Klammer «Eine Fantasie» und zeichnete ein Stimmungsbild des erwachenden Frühlings, den er in der Fremde (in Frankfurt [Oder]) nun nicht mehr erleben werde. Es war ein Wagnis, einen dichterischen Text abzuliefern, aber Zschokke schien sich sicher, dass es dem Prüfungsergebnis keinen Abbruch tun würde. Erstaunlicherweise hat es dieses Werk, an dessen Ende ein solider Deutschlehrer den Satz: «Thema verfehlt!» hätte schreiben können, in den Sammlungen deutscher Abituraufsätze zum Musteraufsatz geschafft, 184was wohl daran lag, dass der Verfasser im 19. Jahrhundert als ein bedeutender deutschsprachiger Schriftsteller galt.

Rektor Opitz erklärte, durch die Auswahl der literarischen Themen den Examinanden zugleich in Geschichte und Geografie geprüft zu haben, und fand in allen schriftlich gelösten Aufgaben «eine sehr rühmliche Fertigkeit und besondere Leichtigkeit Herrn Zschokke’s». 185Auch die mündliche Prüfung fiel zur allseitigen Zufriedenheit aus, wobei man sich die Mühe sparte, noch einmal neue Themen zu stellen. 186Zschokkes Maturitätszeugnis wurde vom Prüfungskollegium für das Magdeburger Vormundschaftsgericht auf Deutsch und für die Universität auf Latein ausgefertigt. 187

Nach den Prüfungen ritt Zschokke nach Magdeburg, um seine Erbschaftsangelegenheit in Ordnung zu bringen. Es war sein erster Besuch in der Heimat seit über zwei Jahren, und er kam für die Verwandten völlig überraschend. Falls er befürchtete, man habe ihn vergessen oder überschütte ihn mit Vorwürfen, so wurde er angenehm enttäuscht: Man empfing ihn wie einen verlorenen Sohn, sah in ihm einen jungen, respektablen Mann. Bei dieser Gelegenheit sah er Friederike Ziegener wieder, die Tochter seines Vormunds, und sie gefiel ihm, zu einer jungen Frau erblüht.

Andreas Gottfried Behrendsen schilderte in seinen «Notizen aus meinem Leben» das Wiedersehen mit Zschokke, den ersten Kontakt seit dem Brief vom Juni 1789 aus Schwerin:

«Folgende Ostern kam er wieder zum ersten Male nach Magdeburg. Er klopft an, bringt eine Empfehlung von Herrn Zschokke, derselbe würde nächstens selbst nach Magdeburg kommen und mir persönlich aufwarten. Er hatte ein grau Jäckchen an, um den Kopf hundert Locken, einen Kopf höher war er gewachsen, seine Stimme männlich geworden. Nun konnt er sich nicht länger halten – er fiel mir um den Hals. Wir freuten uns beyde herzlich. So lange er in Magdeburg blieb, war er täglich bey mir.» 188

Lange konnte Zschokke in Magdeburg aber nicht verweilen; es reichte nicht einmal zu einem Höflichkeitsbesuch bei seiner Schwester Lemme 189– oder hatte er nur keine Lust dazu? Zschokke war mit Karl Weil verabredet, um sich gemeinsam an der Universität zu immatrikulieren. Von diesem Weil, der auch «der Kleine» genannt wurde, ist bei Zschokke kaum mehr die Rede. Er studierte Jurisprudenz, wurde Polizei- und Stadtrat in Potsdam und starb 1821.

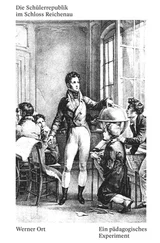

DIE VIADRINA UND IHRE PROFESSOREN

Am 22. April 1790 schrieb Zschokke sich an der Viadrina ein, zusammen mit Karl Weil und fünf weiteren Studenten aus Liegnitz in Schlesien und Stargard in Pommern. Rektor während des zu Ende gehenden Universitätsjahrs war Geschichtsprofessor Carl Renatus Hausen (1740–1805), der auch die Einschreibungen vornahm. In einer Festschrift zum 300-jährigen Bestehen der Viadrina schrieb Hausen über Zschokke, er sei unschlüssig gewesen, ob er Kameralistik oder Theologie studieren solle; Kameralistik habe seiner Neigung entsprochen, aber seine Familie habe sich für Theologie ausgesprochen. «Da er von dieser allein Unterstützung erwarten konnte, so gab ich ihm den Rath: er solle sich provisorisch als Theologe einschreiben lassen. Er folgte diesem Rath.» 1Hausen berief sich in der kurzen Biografie seines Lieblingsstudenten auf «authentische Nachrichten», 2was bedeutet, dass er die Angaben direkt von Zschokke bezog, mit dem er korrespondierte, als diese Schrift entstand. 3

In der «Selbstschau» bot Zschokke eine zweite Version an. Alle Fächer hätten ihn gleichermassen angesprochen, und so habe er bei seiner Immatrikulation zu Hausen gesagt: «Erlauben Sie, daß ich einsweilen unter den neun Musen freie Wahl behalte». 4Nur der Ekel vor dem Sezieren von Leichnamen habe ihn daran gehindert, auch noch die Medizin ins Auge zu fassen. Bezeichnenderweise gab er im Juni 1789 in Landsberg noch an, dass er Jurisprudenz ins Auge gefasst habe, und im März 1790 bestätigte er: «Ich werde entweder die Rechtswissenschaft oder schöne Wissenschaften studieren.» 5

Читать дальше