Handeln in komplexen Situationen: Handeln unter Unsicherheit

Bildungsinstitutionelles Führungshandeln, aber auch unterrichtliches Planen und die Durchführung von Lehrveranstaltungen sind häufig Handeln in einem komplexen System und damit immer auch Handeln unter Unsicherheit (Grote, 2009 oder der Beitrag von Thomann, S. 46). Dieser Hinweis hätte zwar auch als erster Satz des Textes stehen können – er dient uns nun für den Ausklang von Teil I und zur Überleitung zu Teil II des Textes.

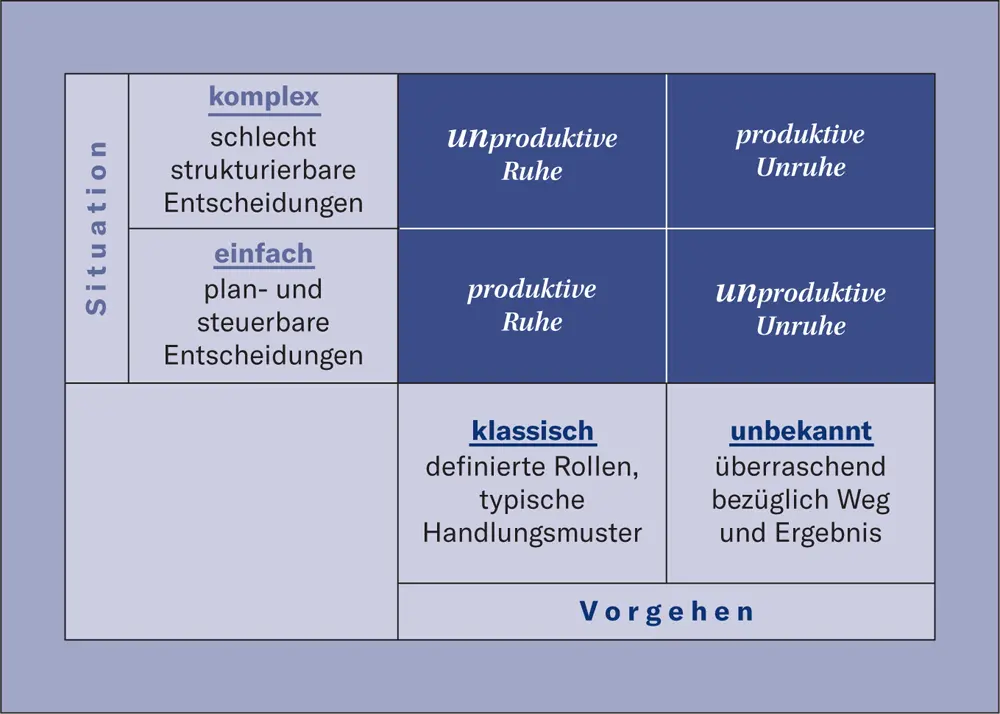

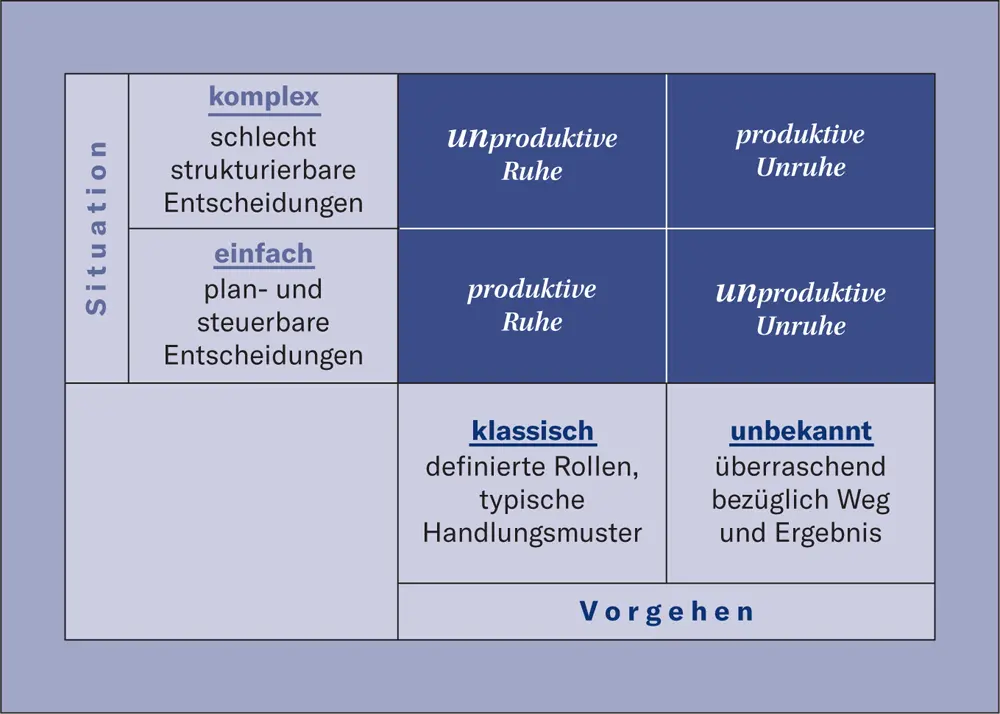

In komplexen Situationen bestehen dynamische Wechselwirkungen zwischen Innen- und Aussenwelt, es herrschen Un-Ordnung sowie Mehrdimensionalität und es fehlen strukturierte Verfahren, die Gewissheit bieten oder gar Richtigkeit versprechen. Was hier hilft, ist ein reflexiv-iteratives Handeln, dass die verschiedenen Sichtweisen – die sich durch das Handeln ergeben – zu stimulieren und zu koordinieren vermag. Komplexität erlaubt keine guten Prognosen und vorhersehbare Situationsbeschreibungen. Komplexität verlangt einerseits ein permanentes Beobachten der Umgebung, um Muster zu erkennen und zu prüfen, und andererseits ein zweckoffenes Experimentieren zur Erzeugung von Mustern, Routinen und Regeln. Beides dient nicht dazu, gesicherte Aussagen über die Zukunft zu machen, sondern es dient einem Stimulieren von Entwicklungspotenzial, um Anpassungsfähigkeit in der Gegenwart zu erzeugen. Die Pläne, Routinen oder Regeln – die auch in komplexen Kontexten sinnvoll sind – erhalten die Funktion, dass man sie diskutiert und sich als Handelnder positioniert – sie sind nicht dazu da, gehorsam umgesetzt zu werden. Um die innere Befindlichkeit in solchen Situationen zu beschreiben, sei auf die folgende Vierfeldertafel ( Abb. 2) verwiesen.

Abbildung 2: Vorgehensweisen in einfachen versus komplexen Situationen (nach Wippermann, 2012)

In einfachen Situationen, in denen beispielsweise Dozierende klare Entscheidungen treffen und sie routinierte Handlungsmuster zur Zielerreichung verwenden können, herrscht « produktive Ruhe » . Treten in diesen Situationen allerdings Überraschungen (unerwartete Ereignisse) auf, dann wird «un-produktive Unruhe» erlebt; unproduktiv deshalb, weil vorderhand Handlungskompetenzen und -routinen fehlen und man sich irgendwie durchwursteln oder gar als gescheitert aufgeben muss. In komplexen Situationen, in denen schlecht strukturierbare Entscheidungssituationen vorliegen und dennoch mit routinierten Handlungsmustern und nicht etwa mit improvisierendem Handlungsvermögen vorgegangen wird, kommt es zu «un-produktiver Ruhe». Unproduktiv deshalb, weil das Vorgehen eher zum Scheitern als zur Bewältigung der situativen Anforderungen führt. Werden komplexe Situationen auch als solche wahrgenommen und das Vorgehen als unbekannt eingestuft, herrscht «produktive Unruhe»: die günstigste Voraussetzung für den Umgang mit Komplexität in Organisationen und auch für improvisierendes Handeln. Um dies nachvollziehen zu können, muss im Folgenden auf Charakteristika organisationalen Handelns eingegangen werden, da wir in Teil I primär individuelles Handeln beschrieben haben. Um das Handeln in Organisationen zu verstehen, sei folgende Ausgangsfrage formuliert:

▸Wie lässt sich auf organisationaler Ebene eine Handlungsform beschreiben, die von Sensibilität für den Umgang mit Unerwartetem, einer produktiv-reflexiven Haltung zu nicht antizipierten Ereignissen und einem Hinterfragen von organisationalen Routinen gekennzeichnet ist?

Improvisation als managing the unexpected – oder die alltäglichen Anforderungen in Organisationen

Organisationen handeln (auch) mit eingeübter Inkompetenz

Ein erster Zugang zur Beantwortung der obigen Frage gelingt mit einem Konzept von Argyris. Er entwickelte die Vorstellung der «defensiven Routinen» und der «eingeübten Inkompetenz» (Argyris, 1997). Defensive Routinen sind Handlungen, die Menschen vor negativen Überraschungen, Gesichtsverlust oder Bedrohungen bewahren und gleichzeitig die Organisation daran hindern, die Ursachen für mögliche Pannen und Fehler zu reduzieren. Gleichzeitig bedeutet «Routine» aber, dass die Art und Weise, wie versucht wird, unerwünschte Handlungen zu unterbinden, einem gemeinsamen Muster folgen kann: Unterschiedliche Menschen greifen zum gleichen Mittel, um psychisch schwierige Situationen zu bearbeiten, etwa durch Schweigen, Rückzug, Gegenangriffe, Beschämungen, Themenwechsel, Racheaktionen oder Ausgrenzungen.

Gelernte und fixierte Grundmuster im Umgang mit schwierigen oder neuartigen Situationen funktionieren häufig linear als single-loop learning in einem steten Kreislauf von Aktion und Reaktion. Dies geschieht, ohne die etablierte Vorgehensweise (Routine) grundsätzlich und reflexiv auf einer Metaebene infrage zu stellen (double-loop learning) . Dabei entwickeln sich organisationale defensive Musterschlaufen, die eigentliches Lernen – als aktive Anpassung an veränderte Verhältnisse – verhindern.

Organisationales Lernen findet laut Argyris und Schön (2002, S. 31 f. und S. 47) erst dann statt, wenn frühere Erfahrungen von Erfolg und Misserfolg analysiert und interpretiert werden, wenn auf Überraschungen – bei Nichtübereinstimmung von erwarteten und erfolgten Ergebnissen – mit Reflexion und veränderter Aktion geantwortet wird. Das Konzept der «defensiven Routinen» legt auch nahe, dass wir – insbesondere in institutionellen Zusammenhängen – eher dazu neigen, Stabilität und Beständigkeit anzunehmen und uns dadurch Organisationen irrtümlicherweise als stabile Gebilde erscheinen, obwohl wir wissen, dass sie sich fortlaufend verändern. Diese Annahme wird durch die psychologische Fehlerforschung, wie bereits oben angedeutet, unterstützt: Wehner und Mehl (2016) weisen nach, dass das kognitive System versucht, Mehrdeutigkeit zu disambiguieren, Instabilitäten aufzuheben und konsistente Interpretationen der Umwelt zu erzeugen. Der Fehler wäre demnach ein Indikator für den Zeitpunkt, zu welchem das kognitive System einen stabilen Zustand verlassen und eine neue Lage aufsuchen muss: «Ist jemals eine Organisation deshalb am Überleben gescheitert, weil sie etwas Wichtiges vergessen hat? Es ist wahrscheinlicher, dass Organisationen deshalb scheitern, weil sie zu vieles zu lange im Gedächtnis behalten und fortfahren so zu tun, wie sie es schon immer getan haben» (Weick, 1995, S. 320).

Gespeicherte Informationen sind heilig

Der Organisationswissenschaftler Karl Weick (1995, S. 321) führt aus, dass in den meisten Organisationen die gespeicherten Informationen als «heilig» betrachtet werden, sodass überliefertes Wissen nicht diskreditiert wird (über den Umgang mit «Heiligem» oder nicht Aussprechbarem, siehe auch den Beitrag von Honegger, S. 68). Eine solche Risikovermeidung führt nicht selten zu einem Absicherungsaufwand, welcher Sicherheit suggeriert.[8] Parallel dazu wissen aber alle Organisationsmitglieder insgeheim, dass sie gerade bei allgegenwärtigem Produktions- oder Leistungsdruck die sicherheitsgebietenden Regeln missachten, um gute Ergebnisse zu erzielen. Innovationen entstehen (auch in Bildungsorganisationen) in der Regel nicht über die tradierten Kaskaden von Linienentscheiden, sondern über das frische Wagnis der Erprobung. Die verbindliche Regelung von (Qualitäts-)Standards stellt in einer Welt sich beschleunigender Entwicklung plötzlich ein Innovationshemmnis dar, weil der Veränderungsbedarf den Standpunkt der Verbindlichkeit immer wieder überholt.

Die formale Rhetorik der «Sicherheit» widerspricht hier der informellen Realität, dass ab und an die Sicherheitsregeln missachtet werden müssen, um im Nachhinein erfolgreich zu sein. Hinter Ersterer steckt die fatale Überzeugung, Risiken liessen sich verhindern, wenn professionell geplant und nicht situativ improvisierend vorgegangen wird. Dabei könnte die sichtbar gemachte Ambivalenz kurzfristig die Anpassung und langfristig das Überleben garantieren; Paradoxien könnten als Promotoren für Systembewegung verstanden werden und das Abwehrsystem sowie die Resilienz der Organisationen stärken (Weick, 1995, S. 346; Thomann, 2016). Etablierte Routinen dagegen stärken Organisationen und Mitarbeitende in der Annahme, sie hätten alles unter Kontrolle und die dazu gehörenden Pläne verleiten dazu, das Unerwartete auszublenden. Für Weick und Sutcliffe (2016, S. 72 ff.) geht es jedoch gerade in schwierigen Situationen nicht darum, das Unerwartete mit Routinen und Plänen einzudämmen, sondern situativ-reflexiv damit umzugehen; Voraussetzung hierfür ist es, resilient zu sein.

Читать дальше