Für die Expertinnen- bzw. Expertenmeinung haben wir Fachpersonen aus Wissenschaft und Praxis gebeten, einen kurzen Kommentar zum jeweiligen Themenfeld zu verfassen. Damit werden die Sichtweisen der befragten Eltern mit einer weiteren Sichtweise, sozusagen einer Aussenperspektive, ergänzt. Manche der Expertinnen und Experten haben selbst einen Migrationshintergrund und damit Erfahrungen aus zwei Perspektiven. Andere wiederum arbeiten seit vielen Jahren in einschlägigen Arbeitsfeldern und bringen ihre Erfahrungen mit ein.

Am Ende des Buches finden Sie eine Literaturliste. Für diejenigen, die es genau wissen wollen, gibt es hier Hintergrundinformationen zum jeweiligen Themenfeld und auch weiterführende Literaturhinweise.

Dieses Buch wäre nicht entstanden ohne die Mitwirkung vieler Menschen, ihnen allen möchten wir von Herzen danken. An erster Stelle gilt unser besonderer Dank allen Eltern, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt und offen Auskunft über ihre Erfahrungen und Gedanken gegeben haben. Die Mitglieder unserer Begleitgruppe im Forschungsprojekt: Usama Al Shahmani, Sonja Bischoff, Monica Ganhao, Mahir Mustafa, Rehan Neziri, Selin Öndül, Lisa Radman, Priska Reichmuth, Janine Rüdisüli, Emine Sariaslan, Rahel Siegenthaler, Rudolf Tobler, Sultan Uzunova. Sie haben sich interessiert und engagiert mit unserem Projekt auseinandergesetzt und uns einen wichtigen Reflexionsraum zur Verfügung gestellt. Hoch engagierte Studierende der Pädagogischen Hochschule Thurgau (Schweiz) haben im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten in den Studiengängen «Master Frühe Kindheit», «Kindergarten», «Primarstufe» und «Sekundarstufe 1» Eltern mit Migrationshintergrund rekrutiert und die Interviews erhoben: Sevdie Aliu, Sabine Auchter, Mirjam Brühwiler, Julia Feitscher, Lena Fuchs, Romina Glanzer, Maja Glaubitz, Anja Jäggi, Virginia Menghini, Katja Nura, Nesrin Ramadani, Nicole Röschli, Nina Rutishauser, Yanek Schiavone, Nicole Schumann, Carolin Schweikart und Jasmin Signer. Ihnen gilt unser herzlicher Dank, ohne sie wäre unsere weitere Arbeit mit dem Interviewmaterial nicht möglich gewesen. Darüber hinaus waren weitere Personen am Forschungsprojekt als Grundlage dieses Buches beteiligt: Inga Oberzaucher-Tölke hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin in unserem Forschungsprojekt konzeptionell mitgearbeitet und viele wichtige Aufgaben kompetent übernommen und Sabrina Rohde hat sich im Rahmen eines Praktikums engagiert eingebracht. Die Stiftung Mercator Schweiz hat in dankenswerter Weise unser Forschungsprojekt finanziell unterstützt und begleitet. Auch der Kanton Thurgau und die Pädagogische Hochschule Thurgau haben uns finanziell unterstützt, ohne sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Für die Konkretisierung des Buchprojektes sind wir Ueli Halbheer sehr dankbar, er hat unsere Kapitel mit seinen wunderbaren Comic-Zeichnungen bereichert und Joana Truniger hat die Erstversionen unserer Kapitel mit bewundernswertem Überblick geglättet und geschärft. Nicht zuletzt gilt unser grosser Dank dem hep-Verlag, der dieses Buch geduldig, engagiert und flexibel mit uns auf den Weg gebracht hat.

Angebote für Bildung und soziale Integration

Warum ist das wichtig?

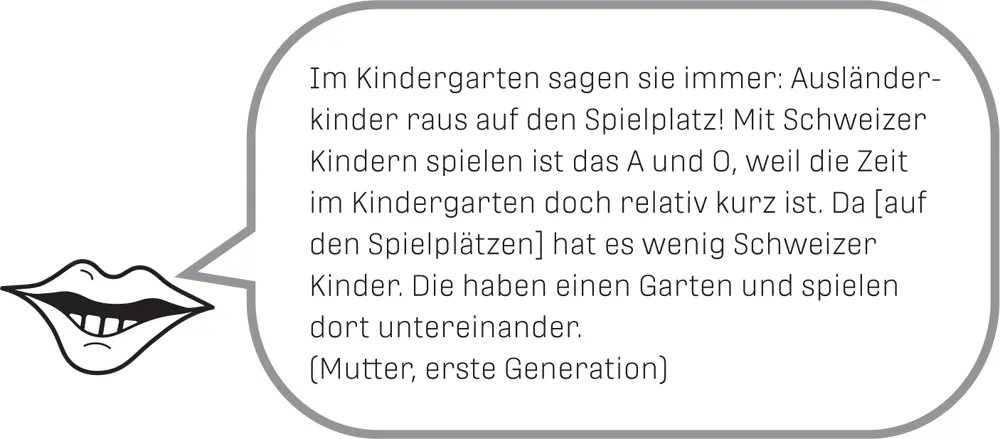

Zur Unterstützung und Begleitung von Familien mit Kindern steht eine Vielzahl von Angeboten für Bildung und soziale Integration vom Vorschulalter bis zum Übertritt ins Berufsleben zur Verfügung. Ein Teil dieser Angebote richtet sich direkt an Eltern in ihrer Rolle als Erziehungsverantwortliche und verfolgt das Ziel, sie in Fragen der Beziehungsgestaltung, der Erziehung und des familialen Alltags zu unterstützen (z. B. im Rahmen von Elternbildungsprogrammen oder Beratungsangeboten). Ein anderer Teil der Angebote hat die Kinder im Fokus. Diese Angebote reichen von Spielgruppe und Kindertagesstätte über Tagesstrukturen bis hin zu Lernatelier und Freizeitgestaltung. Die Anzahl und die Vielfalt unterscheiden sich jedoch je nach Wohnort und Wohnumfeld zum Teil beträchtlich.

Die Begleitung ihrer Kinder und die Wahl der für sie passenden Angebote für Bildung und soziale Integration stellen für alle Eltern, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, eine Herausforderung dar. Eltern mit Migrationshintergrund müssen sich diesbezüglich jedoch oft mit zusätzlichen Hürden auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang finden sich in der Fachliteratur einerseits Empfehlungen, die es als zielführend erachten, Bildungs- und Unterstützungsangebote spezifisch für zugewanderte Eltern anzubieten (Moret & Fibbi, 2010). Andererseits wird in aktuelleren Studien darauf hingewiesen, dass Angebote nicht einseitig auf Familien mit Migrationshintergrund zugeschnitten werden sollten. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass den betreffenden Unterstützungsangeboten ein Stigma anhaftet und sie deshalb nicht genutzt werden (vgl. Barz, Cerci & Demir, 2013; Tripartite Konferenz, 2017). Ziel wären deshalb Lösungen mit durchmischten Angeboten, die auch die spezifischen Bedürfnisse von Familien mit Migrationshintergrund in den Blick nehmen. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass zugewanderte Familien nicht als einheitliche Gruppe aufgefasst, sondern in ihrer Individualität gesehen werden. Denn die Diversität der familiären Situationen stellt für das Gemeinwesen ganz generell eine Herausforderung dar und erfordert einen ausgewogenen Blick auf die Bedürfnisse aller Familien.

Der Bedarf an Angeboten unterscheidet sich je nach Alter und sozialer Herkunft der Kinder, wobei sich der Migrationshintergrund der Familien jedoch als weniger bedeutsam erweist als die Bildungsorientierung und die Bildungsaspirationen der Eltern (→ Themenfeld «Bildungs- und Berufsziele» ). Während bildungsorientierte Eltern mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam mit ihren Kindern häufig anregenden Aktivitäten nachgehen und familienergänzende Angebote in Anspruch nehmen (vgl. Stamm, Brandenberg, Knoll, Negrini & Sabini, 2012), nutzen Kinder aus familienbezogenen Elternhäusern die (Früh-)Förderungsangebote deutlich weniger häufig.

Rückmeldungen aus der Praxis zeigen, dass es bei vielen Bildungsangeboten an Resonanz seitens der Eltern fehlt. Dies löst in den pädagogischen Einrichtungen teilweise Ratlosigkeit aus, insbesondere auch deshalb, weil die Hintergründe für das Fernbleiben vielfältig sein können. In manchen Fällen sind die Eltern in ihrer Berufstätigkeit so eingespannt, dass ihnen kaum Freizeit bleibt, die sie ausserhalb der Familie verbringen wollen. Andere Eltern sind zwar nicht berufstätig, aber es fehlt ihnen an Motivation und Einsicht, sich ausserhalb des unmittelbaren eigenen Umfeldes Rat und Hilfe in Erziehungsfragen zu holen. Eine weitere Gruppe von Eltern wird durch Sprachbarrieren und Unsicherheit von einem Austausch über Kindererziehung abgehalten (Meyer-Ullrich, 2008). Weitere Hürden können auch in zu hohen Kosten oder einem grossen bürokratischen Aufwand liegen. Auch Angebote mit problemorientierten Ansätzen, Angst vor Stigmatisierung, Misstrauen oder fehlende Traditionen in der Herkunftskultur, in welcher Beratungs- und Weiterbildungsangebote unüblich sind, können Gründe für das Fernbleiben sein (Berner Gesundheit, 2014). Schliesslich kann eine Nichtinanspruchnahme auch am Angebot selbst liegen, z. B. wenn es die Bedürfnisse der Eltern nicht trifft oder wenn sich bei den Eltern aufgrund der Angebotsvielfalt ein Übersättigungseffekt eingestellt hat (Meyer-Ullrich, 2008).

Niederschwelligkeit, d. h. ein erleichterter Zugang zu Angeboten, gilt in der Fachliteratur unbestritten als wichtiges Kriterium der Familienbildung. Dadurch kann auch weniger bildungsgewohnten Eltern ein Zugang zu familien- und erziehungsunterstützender Hilfe und Beratung eröffnet werden (Smolka, 2002). Das Kriterium der Niederschwelligkeit bezieht sich in diesem Kontext auf mehrere Faktoren: Neben einem ortsnahen, mit wenig Aufwand verbundenen Zugang nehmen auch zeitliche und inhaltliche Aspekte (z. B. zeitliche Flexibilität und keine inhaltliche Begrenzung auf Problemlagen) einen wichtigen Stellenwert ein. Nicht zuletzt bestimmt auch die soziale Dimension darüber, als wie zugänglich ein Angebot von Familien wahrgenommen wird. In dieser Hinsicht sind z. B. Aspekte wie die Beziehung zu Professionellen, Kontakt- und Vertrauensaufbau sowie Freiwilligkeit von Bedeutung (Mayrhofer, 2008).

Читать дальше