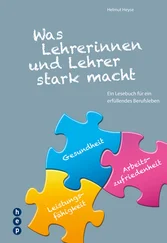

Helmut Heyse - Kollegien stark machen (E-Book)

Здесь есть возможность читать онлайн «Helmut Heyse - Kollegien stark machen (E-Book)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Kollegien stark machen (E-Book)

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Kollegien stark machen (E-Book): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kollegien stark machen (E-Book)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Das gesellschaftliche Umfeld von Schule wandelt sich stetig und stellt die Schule vor große Herausforderungen. Deren Bewältigung strapaziert die schulinterne Interaktion und Kommunikation, Feedback- und Konfliktkultur, Kooperation und Partizipation sowie die Selbststeuerung der Lehrkräfte grenzwertig. Das Buch will dazu anregen, sich dieser innerschulischen Energiequellen wieder bewusst zu werden, sie gemeinsam zu pflegen und auszuweiten, um den Aufgaben «Unterricht und Innovation» kräfteschonender gerecht werden zu können.

Kollegien stark machen (E-Book) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kollegien stark machen (E-Book)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Auf Schule übertragen hieße das z. B., sich auf eine neue Klasse oder eine neue Schulleitung einzustellen, ohne seine pädagogische Kompetenz oder pädagogischen Überzeugungen infrage zu stellen. Die Ziele bleiben bestehen, nur die Wege und Methoden werden der Lage angepasst.

Schwieriger wird es, wenn die Lage sich soweit wandelt, dass reflexhafte Anpassungen, übliche Routinen, bislang erfolgreiche Denkmuster nicht mehr funktionieren. Dann sind Veränderungslernen und Langsames Denken (S. 30) gefordert.

Veränderungslernen

Wenn das Verhaltensrepertoire trotz Anpassung nicht ausreicht, neue Situationen oder Aufgaben zu bewältigen, muss man sich andere Kompetenzen und Sichtweisen aneignen. Bisher selbstverständliche Ziele, Theorien, Normen, Verhaltensmuster und Wertorientierungen werden auf die Probe gestellt. Das geht einher mit wohlüberlegter Selbststeuerung (→ Kapitel 9), mit der kritischen Betrachtung von Leitbildern, mit der Erweiterung von fachlichem Wissen und personalen Kompetenzen, mit der Revision von Routinen – und ist mit emotionalem Widerstand verbunden.

So verlangen z. B. die Beauftragung als Mentor, fachfremder Unterricht, neue Lehrpläne, Übertragung von Leitungsaufgaben, zunehmende Diversität der Schülerschaft usw. mehr als nur regulatorische Anpassung. Selbst eine erzwungene Umgewichtung von Unterrichten und Erziehen stellt für manche Lehrperson eine Hürde dar nach dem Motto: «Ich unterrichte Mathematik; das andere ist nicht meine Aufgabe.»

Prozesslernen – Systemlernen

Anpassungslernen und Veränderungslernen können auf der individuellen Ebene ausreichen. Wenn sich jedoch ganze Systeme auf neue Verhältnisse umstellen müssen, ist mehr gefordert. Es geht dann nicht allein darum, dass sich die einzelne Lehrerin oder der einzelne Lehrer auf die geänderten Bedingungen einstellt. Vielmehr ist Systemisches Lernen/Prozesslernen notwendig: Individuelle Lernbemühungen und Lernerfahrungen müssen zu organisationalem Lernen verknüpft, und Themen, die alle betreffen, müssen in die offizielle Kommunikation der Organisation eingebracht werden.[3]

Ein Kollegium muss gemeinsame Entwicklungsarbeit leisten und dem externen und internen Änderungsdruck durch eigenes Handeln eine Richtung geben, die auf die örtlichen Besonderheiten abgestimmt ist. Eine gute, gesunde Schule besteht ja nicht darin, dass jede einzelne Lehrkraft ihren Unterricht im weitesten Sinn gut bewältigen kann. Sie besteht u. E. darin, dass alle Beteiligten – auch die Schülerschaft und die Eltern – zusammenwirken, um als Schule dem anspruchsvollen Bildungs- und Erziehungsauftrag nachzukommen und gleichzeitig die physische und psychische Gesundheit der Akteure zu bewahren, wenn möglich sogar zu fördern.

Nicht selten geht es bei Systemlernen auch darum, Erziehungsgrundsätze, Leitbilder, vielleicht auch das Schulethos (→ Kapitel 3) zu überdenken und das Lehrangebot anzupassen. In der Schule könnte das z. B. bei der Forderung nach Inklusion notwendig werden oder bei der Diskussion um die Digitalisierung des Lernens, vielleicht auch bei der Umstellung des Unterrichts auf Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien.

In diesem Zusammenhang werden mitunter auch personelle Anpassungen auf Kollegiums-Ebene erfolgen müssen. Es bilden sich andere Strukturen der Zusammenarbeit, es entstehen neue Koalitionen, es werden andere Spezialisten oder Befähigungen gebraucht; Hierarchien im Kollegium können sich auflösen.

Konkret kann Prozess- bzw. Systemlernen z. B. bedeuten:

•Informationsaustausch systematisch zu organisieren. «Pädagogische Umbaumaßnahmen» lassen sich nur unbefriedigend in Pausen oder gelegentlichen Konferenzen erledigen. Manche Schulen haben einen wöchentlichen «jour fixe» eingeführt, an dem – ohne Tagesordnung – Zeit für Zusammenarbeit, Austausch und Start-ups zur Verfügung steht, ohne dass dies als schikanöser Freizeitverlust erlebt wird.

•Sich als Kollegium oder als Lehrpersonen einer Klasse auf Ziele, Wege, Methoden etc. zu verständigen.

•Diversität im Kollegium und in der Schülerschaft produktiv zu nutzen.

•Die bisherige Änderungsresistenz des Systems zu verstehen und daraus gemeinsame Konsequenzen zu ziehen (→ Kapitel 2.3).

•Partizipation (→ Kapitel 7) auszubauen, z. B. in Gestalt von Qualitätszirkeln, Steuerungsgruppen, Gesundheitszirkeln (→ Arbeitshilfe 1.1).

•Ermunterung zum Querdenken, Beteiligung fachfremder Beobachter, Team-Supervision.

•Regelmäßige motivierende – ggf. auch konstruktiv-kritische – Feedback- und Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarung im Kontext von Schulethos und Schulprogramm.

•An der schulischen Entwicklung orientierte Weiterbildung zu ermöglichen und zu organisieren.

Allerdings ist zu bedenken, dass diese Entwicklungsarbeit neben dem «laufenden Geschäft» geleistet werden muss – eine erschwerende Anforderung an die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit eines Kollegiums.

| Exkurs 1: Schnelles Denken und Langsames DenkenD. Kahneman (2012) hat zusammen mit A. Tversky in zahlreichen Untersuchungen über die Funktionsweise unseres Denkens Ergebnisse gefunden, die darauf schließen lassen, dass unser Gehirn auf zweierlei Weise «denkt». Er nennt dies «Schnelles Denken» und «Langsames Denken» oder Denken im «System 1» und im «System 2». Unsere Interaktion, Kommunikation, unsere Emotionen und Konfliktkultur sind davon geprägt. Sich dessen bewusst zu sein, erspart vielerlei Verständigungsprobleme und Konflikte (Heyse, 2016). |

|---|

| Schnelles Denken – System 1Das Schnelle Denken ist in ständiger Bereitschaft, schnell und meistens angemessen und richtig auf interne und externe Ereignisse und Signale zu reagieren. Es entlastet unser Gehirn vom Nachdenken, spart Energie und Zeit. Ohne Schnelles Denken wären wir in den meisten Situationen unseres Alltags ziemlich hilflos. Dank seiner gelingt es uns, ohne bewusste Konzentration oder Reflexion z. B. •Gesichtsausdrücke zu deuten, •Menschen z. B. am Gang wiederzuerkennen, •Emotionen wahrzunehmen, •Gefahren zu erkennen und sie (soweit möglich) zu umgehen, •uns in vertrauter Umgebung schnell zu orientieren, •Alltagskommunikation meist pannenfrei zu bestehen, •Sympathie – Ablehnung zu spüren u.v.m. System 1 arbeitet vorbewusst, kann blitzschnell auf Erinnerungen und Erfahrungen zurückgreifen und lässt uns quasi reflexhaft reagieren. Risiken von System 1Das Problem ist allerdings, dass System 1 zwar schnell, aber dafür auch vereinfachend, vordergründig, emotional, unkritisch arbeitet. Es hält, was es sieht, für die Wirklichkeit (« What you see is all there is »). Das kann schiefgehen, wie jede optische Täuschung beweist (Abbildung 3). |

Abbildung 3: Irritierender Wasserfall Abbildung 3: Irritierender Wasserfall |

| Auch wenn es darum geht, Zusammenhänge zu erkennen, Bewertungen abzugeben, das Verhalten anderer zu deuten etc. tritt zunächst das Schnelle Denken auf den Plan. Leider verführt es zu voreiligen Schlussfolgerungen oder Attribuierungen und zu kurzschlüssigen Kausalkonstruktionen, wie z. B. «Der Kollege grüßt mich nicht, weil …» – «Der Schüler stört, weil…». Das geht oft daneben. Pannen in der Kommunikation (→ Kapitel 4) und Wahrnehmung, Konflikte durch emotionale Überreaktionen (→ Kapitel 6) sind davon beredter Ausdruck. Schnelles Denken ist auch die Folie für wenig hilfreiche, impulsive Reaktionen auf Stresssituationen. Langsames Denken – System 2Zum Glück gibt es da noch das System 2. Beim Langsamen Denken lenken wir unsere Aufmerksamkeit zielgerichtet auf etwas, konzentrieren uns, handeln reflektiert, steuern bewusst Emotion und Kommunikation. Wir gehen systematisch vor, analysierend, kontrolliert, vorsichtig, zweifelnd. Spätestens wenn das Schnelle Denken auf Widerstand stößt, Missverständnisse auftreten, Misserfolge oder Fehler auftauchen, ist sorgfältiges Nachdenken gefragt. Mit System 2 können wir abwägen, komplexe Zusammenhänge erkennen, Denkfehler aufspüren, Fehlwahrnehmungen aufklären. Weitere Beispiele für Langsames Denken: •Sudoku lösen, •Konflikte aufklären, •Problemlagen analysieren, •Schulentwicklungsprozesse planen und durchführen, •Gebrauchsanleitung befolgen, •Grammatik erklären, •Orientierung in fremder Stadt, •Krisenintervention, Mediation, •konstruktive Stressbewältigung. Bei der Rechenaufgabe 143 x 17 ist z. B. den meisten direkt klar, dass sie sie nicht mit Schnellem Denken lösen können, sondern genau rechnen müssen. Anders bei folgender Denkaufgabe von Kahneman, bei der sich System 1 unmittelbar angesprochen fühlt: Ein Tischtennisschläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. |

| Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Wenn Sie jetzt 10 Cent denken, sind Sie dem Schnellen Denken aufgesessen – und wenn das niemand korrigiert, kann es im wirklichen Leben zu gravierenden Fehlentscheidungen kommen. Dann wird Lernen verhindert bzw. Falschlernen begünstigt und Lern-Motivation gedämpft. (Richtige Antwort: Der Ball kostet 0,05 Cent.) Gerade bei komplexen Entscheidungen erweist sich Schnelles Denken oftmals als verhängnisvoll. Deswegen sollte im Hintergrund immer auch System 2 in Notdienst-Bereitschaft sein. Das reduziert Ärger, Konflikte und Energieräuber. Nachteile von System 2Aber: System 2 arbeitet langsam, mit Bedacht, mit Selbstkontrolle. Das verlangt Zeit, die wir uns oft nicht nehmen (können). Hinzu kommt, dass das Langsame Denken eher bequem ist. Schließlich soll das Gehirn möglichst ökonomisch arbeiten; es ist ohnehin unser größter Energieverbraucher. Deswegen verlässt sich System 2 bis zum «Beweis des Gegenteils» darauf, dass System 1 es schon richtigmacht. Es wird erst aktiv, wenn die Ergebnisse von System 1 falsch sind oder Probleme bereiten – oder von vornherein klar ist, dass die Angelegenheit sorgfältiges Abwägen erforderlich macht. Schwierige Entscheidungen oder kritische Situationen benötigen selbstverständlich Langsames Denken; sich dann auf das Schnelle Denken zu verlassen («Da wird mir schon was einfallen!») ist sehr riskant. Es gibt allerdings auch Situationen, in denen Langsames Denken «im Weg steht», wo schnelles Reagieren statt tiefgründigen Reflektierens gefragt ist. Deswegen ist es sach- und gesundheitsdienlich, sich beider Denkstrukturen bewusst zu sein und sie adäquat einzusetzen. Personen unterscheiden sich durchaus darin, wie schnell System 2 «eingreift» und wie dominant Schnelles Denken ist. Bei impulsiven, hyperaktiven Menschen hat das Langsame Denken eine hohe Toleranzschwelle. •Können Sie sich an Beispiele erinnern, wo Ihnen Schnelles Denken bzw. Langsames Denken einen «Streich» gespielt hat? •Kommt es Ihnen in Ihrem Kollegium mehr auf Schnelles Denken oder auf Langsames Denken an? |

1.4 Zwei Varianten von Schulentwicklung

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Kollegien stark machen (E-Book)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kollegien stark machen (E-Book)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Kollegien stark machen (E-Book)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.