En la década de los ochenta, los jefes de Estado de Inglaterra, Margaret Thatcher, y de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dimitieron a las transnacionales globales y les instruyeron a los gobernantes de los países, lo que en la práctica significan los neologismos de la privatización y desregulación de los activos estatales. En la misma lógica, prescribieron la reducción de los gastos públicos, comenzando por los sectores fácilmente comprensibles como la salud, la educación, la cultura, la vivienda y el medio ambiente.

De esta manera, en Colombia en los últimos años se ha impulsado toda una ofensiva liderada por el Estado y Colciencias, con el apoyo de la académica y el derecho, para establecer mecanismos jurídicos que regulen esta nueva actividad privatizadora, desconocida en nuestro medio, ya que sus desarrollos están prácticamente monopolizados por los países del norte, los cuales utilizan su poder e influencia en organismo multilaterales como la OMC y el derecho que expide sobre el libre comercio o de patentes, regulado por los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que rige para los países miembros desde 1995.

El derecho de patentes y los derechos de autor constituyen una realidad cotidiana en nuestras vidas, ya que los cultivos transgénicos, los fármacos génicos, el genoma humano o la biodiversidad de los países del sur son regulados y privatizados por parte de un derecho de origen internacional, que solo favorece a las grandes farmacéuticas transnacionales y sus países de origen. Los desarrollos de estos nuevos avances tecnológicos conllevan discursos y promesas de bienestar social, pero los beneficios son para unos pocos, pues los interrogantes que surgen son: ¿Los organismos modificados genéticamente son inofensivos para el medio ambiente? ¿Los medicamentos biotecnológicos serán de acceso para toda la población mundial? ¿Las grandes multinacionales de alimentos estarán consolidando un nuevo monopolio a nivel en el ámbito mundial? (Toro, 2007).

Los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales no hacen parte de las prioridades de la política sobre biodiversidad de los últimos Gobiernos nacionales. Las decisiones de las administraciones de Uribe y Santos en materia de biodiversidad han tendido a marginar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. El Gobierno de Santos incluyó la biotecnología y la biodiversidad como una de las locomotoras para el crecimiento económico, tal como aparece en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo: Hacia la Prosperidad Democrática: Visión 2010-2014 (DNP, 2010).

En el Conpes 3697 de 2011 se concibe la biodiversidad del país como un insumo para las industrias cosmética, farmacéutica, agroalimentaria, así como para ingredientes naturales bajo condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales que fomenten la inversión de capital. El Gobierno nacional, al promulgar este Conpes, confirma que “Colombia es reconocida como uno de los países megadiversos del mundo” (Conpes, 2011). Por tanto, estamos al frente de una política económica similar a las del extractivismo minero, donde el conocimiento ancestral sobre las plantas que han pervivido como una dote de conservación por parte de las comunidades nativas es exportado a los centros ubicados en los países del norte, para ser patentado y posteriormente ser mercantilizado a precios descomunales en los mercados mundiales y nacionales.

La megadiversidad del país sería una oportunidad para el desarrollo de una industria biotecnológica farmacéutica nacional, sin embargo, la política de los Gobiernos nacionales es crear las condiciones para el capital extranjero; más cuando en los acuerdos ADPIC, establecidos por la OMC, la propiedad intelectual aumenta en derechos a favor de los titulares y de menos obligaciones para el beneficio social de las comunidades directamente afectadas. Además, en el TLC entre Colombia y Estados Unidos se prevé que las partes signatarias permitirán patentes sobre plantas o animales, lo que afectará de forma directa el conocimiento ancestral de las comunidades de asentamiento. Por esta razón, la diferencia entre invención y descubrimiento y el proceso de desnaturalización de la propiedad intelectual se desequilibra para garantizar derechos de protección para los titulares, mientras el beneficio social se restringe cada vez más por la promulgación de normatividades de origen nacional e internacional (Nemogá, 2013).

CONCLUSIONES

La fase neoliberal del capitalismo global en la que actualmente nos encontramos repercute en el orden mundial con múltiples consecuencias, que se evidencian en los siguientes aspectos: primero, la redefinición del espacio; segundo, la reorganización del territorio en relación con sus recursos naturales y ambientales —tangibles e intangibles—; tercero, están los estudios milimétricos de las poblaciones y sus cuerpos, y el ejercicio de un nuevo poder a través de una vigilancia constante mediante el desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías de la información; por último, el acceso sin restricción a todo tipo de recurso natural, ya sea ambiental, mineral o humano, del cual pueda sacarse algún beneficio económico para su mercantilización.

En la fase neoliberal de la globalización existe una infinidad de fuerzas que interactúan, con características multicéntricas, multiescalares y multitemporales. A partir de los anteriores rasgos del proceso globalizador, se colige que son una infinidad de fuerzas que actúan en muchas escalas, que necesitan ser coordinadas tanto en el contexto nacional como en el global, y de ahí el papel del Estado en esta organización transnacional. Por tanto, en el ámbito político, los Estados nación como instituciones de regulación social entraron en un proceso de reconfiguración, donde se produce una serie de funciones adaptativas a las nuevas relaciones globales. Lo que hoy reclaman organismos multilaterales, Estados desarrollados, empresas privadas nacionales y multinacionales, es la importancia de consolidar un Estado como mecanismo de regulación económica y social, bajo una fuerte y coherente articulación con los mercados internacionales, lo que se le conoce como economías abiertas.

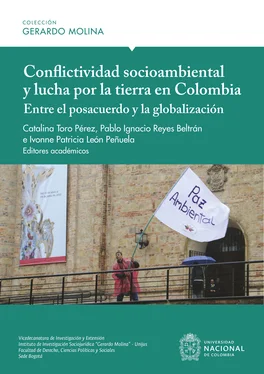

De esta manera, los Estados se transforman continuamente y su nueva situación de reconfiguración se explica por la disminución reguladora de algunas políticas económicas asociadas a la globalización económica: la desregulación de los mercados nacionales, la privatización de empresas estatales estratégicas para la inversión privada, la descentralización política administrativa, la implementación de una política monetarista y la disciplina fiscal, entre otras. En este proceso aperturista, los Estados periféricos se ven sometidos a reestructurar su política económica desarrollista —modelo cepalino— e implementar una política económica que facilite la inversión extranjera en el sector primario ya sea minero, agrícola o ambiental, en el que se titulan y concesionan millones de hectáreas que incluyen zonas protegidas como reservas forestales, páramos y resguardos indígenas. Esta situación agudiza los conflictos sociales existentes y genera otros nuevos, aunque también genera prácticas de resistencia por parte de la población civil en defensa de sus derechos, los recursos naturales y su cultura.

El total desconocimiento de los bienes ambientales y socioculturales en Colombia ha llevado a los últimos Gobiernos —Pastrana, Uribe y Santos— a considerar la apuesta minera como un negocio a largo plazo, colocando en riesgo la supervivencia de un gran un gran número de comunidades rurales, además de afectar el ecosistema y el agua como el bien más preciado del planeta. Por tanto, se dejan de lado los compromisos internacionales relacionados con la protección ambiental, la defensa de las minorías étnicas y el cambio climático, ante una política económica extractiva que no beneficia al país y sus poblaciones sino al capital extranjero.

Читать дальше