1. Der Verkäufergrenzpreis ist ein subjektiver Wert, weil er auf den individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten des Verkäufers basiert. Der Begriff „subjektiv“ hat im allgemeinen Sprachgebrauch einen negativen Beigeschmack. Er wird häufig mit Willkür und gefühlvollen Wertungen gleichgesetzt. Dies gilt im Kontext der Unternehmensbewertung nicht. Hier kennzeichnet der Begriff „subjektiv“ die Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten des Einzelnen. Aus diesen individuellen Faktoren ergeben sich handfeste materielle Auswirkungen auf den Nettocashflow des Unternehmens und der Alternativanlage. Sie sind bewertungsrelevant.

2. Der Verkäufergrenzpreis ist ein Minimumpreis.

Auch der Käufergrenzpreis weist zwei wesentliche Merkmale auf:

1. Der Käufergrenzpreis ist – wie der Verkäufergrenzpreis – ein subjektiver Wert, weil auch er auf den individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten desjenigen basiert, für den die Bewertung erstellt wird. Wiederum werden individuelle Besonderheiten, wie z.B. die Möglichkeit zur Mietersparnis, die in dieser Form keinem anderen Marktteilnehmer offen steht, berücksichtigt, weil sie für den Käufer – und nur für ihn – einen Konsummehrwert schaffen.

2. Der Käufergrenzpreis ist – anders als der Verkäufergrenzpreis – ein Maximumpreis.

2. Anwendung auf den Fall: Ermittlung der Grenzpreise von Tippe und Neumeier

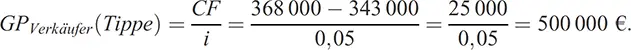

a) Ermittlung des Grenzpreises von Tippe

Steuerberater Tippe rechnet zukünftig (wie bisher) mit Bruttoeinzahlungen i.H.v. 368 000 Euro und Bruttoauszahlungen i.H.v. 343 000 Euro.

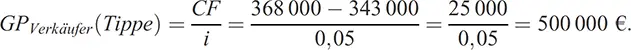

Die Bewertung dieses Nettocashflow erfolgt unter Anwendung des Ertragswertverfahrens gemäß Formel (8). Da seine beste alternative Mittelanlage in der Investition des Verkaufserlöses bei seiner Hausbank zu 5 % Zinsen besteht, ergibt sich für Tippe ein Verkäufergrenzpreis von 500 000 Euro:

Der Verkäufergrenzpreis stellt sich als Minimumpreis dar, denn Tippe muss für den Verkauf des Unternehmens mindestens 500 000 Euro verlangen, um danach nicht schlechter zu stehen als zuvor. Erhält Tippe exakt diesen Betrag, so erzielt er nach dem Verkauf die gleichen Zahlungsströme wie zuvor, wie nachfolgende Überlegung zeigt: Vor dem Verkauf erwirtschaftete er mit seinem Unternehmen 25 000 Euro jährlich. Dieser Betrag stand ihm für Konsumzwecke zur Verfügung. Verkauft er das Unternehmen für 500 000 Euro, so fehlen ihm diese Konsummöglichkeiten. Dafür kann er aber den Kaufpreis (= 500 000 Euro) zu 5 % bei seiner Hausbank anlegen. Er erzielt daraus 25 000 Euro (= 5 % · 500 000 Euro), also exakt den Betrag, den er durch den Verkauf des Unternehmens aufgegeben hat.

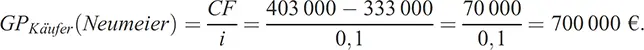

b) Ermittlung des Grenzpreises von Neumeier

Der potenzielle Käufer, Carlo Neumeier, berechnet den Unternehmenswert nach den gleichen mathematischen Grundsätzen wie Tippe. Allerdings muss er sich über die Bewertungsparameter eigenständige Vorstellungen machen und die Daten des Verkäufers durch seine subjektiven, d.h. individuellen, Planungen und Möglichkeiten ersetzen.

Aufgrund der individuellen Planungen und Erwartungen von Neumeier sind die Mehrerlöse aus der Entlohnung durch die Sportvereine i.H.v. 5 000 Euro einzubeziehen (1) und zum anderen die Mehrerlöse i.H.v. 30 000 Euro einzupreisen, die er zukünftig aus der Neuausrichtung des Unternehmens erwartet (2). Hinsichtlich der jährlichen Ausgaben wird er berücksichtigen, dass er aufgrund seiner spezifischen Situation mit Minderausgaben in Höhe der ersparten Miete von 10 000 Euro rechnen kann (3). Unter Einbeziehung dieser drei Besonderheiten ergibt sich für Neumeier ein Nettocashflow von 70 000 Euro:

Tabelle 6:Plan-Cashflow-Rechnung der Kanzlei „Tippe“

| Plan-Cashflow-Rechnung (in €) |

|

Anm. |

Ist |

Plan |

| Honorareinzahlungen |

|

360 000 |

360 000 |

| Honorare Vereine |

1 |

0 |

5 000 |

| Strategiemehrzahlungen |

2 |

0 |

30 000 |

| Miete Neudorf |

|

8 000 |

8 000 |

| Summe Einzahlungen |

|

368 000 |

403 000 |

| Löhne |

|

224 000 |

224 000 |

| Büromieten |

3 |

42 000 |

32 000 |

| Fachliteratur |

|

15 000 |

15 000 |

| Telefon, Porto |

|

4 000 |

4 000 |

| Grundstücksauszahlungen Neudorf |

|

3 000 |

3 000 |

| Ersatzinvestitionen in das AV |

|

10 000 |

10 000 |

| Sonstige laufende Auszahlungen |

|

39 000 |

39 000 |

| Zinsauszahlungen |

|

6 000 |

6 000 |

| Summe Auszahlungen |

|

343 000 |

333 000 |

| Nettocashflow |

|

25 000 |

70 000 |

Hinsichtlich der besten alternativen Mittelanlage ist es für Neumeier völlig irrelevant, dass Tippe eine Sparrendite von 5 % erzielen kann und dass sich bei einer risikoreicheren Anlagestrategie sogar 8,5 % erwirtschaften lassen, denn Neumeier hat kein Erspartes. Er muss den Kaufpreis durch ein Darlehen refinanzieren und im Falle des Erwerbs zukünftig an seine Hausbank 10 % Schuldzinsen zahlen. Dies ist der für ihn relevante Alternativzinssatz.

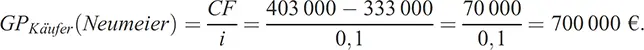

Da der Nettocashflow prognosefähig und dauerhaft gleichbleibend zu erwarten ist, resultiert daraus unter Anwendung von Formel (8) der Unternehmenswert i.H.v. 700 000 Euro:

Für Carlo Neumeier stellt sich sein Käufergrenzpreis als Maximalpreis dar, denn er darf für den Erwerb der Kanzlei „Tippe“ höchstens 700 000 Euro ausgeben, um nach dem Kauf nicht schlechter dazustehen als zuvor. Erwirbt er das Unternehmen tatsächlich zu diesem Betrag, so realisiert er danach Ausschüttungsströme aus dem Unternehmen, die er zuvor nicht hatte. Seine Konsummöglichkeiten verbessern sich um 70 000 Euro. Allerdings muss Neumeier zur Finanzierung des Kaufpreises ein Darlehen i.H.v. 700 000 Euro aufnehmen und an die Bank jährlich 70 000 Euro Zinsen (= 700 000 Euro · 10 %) zahlen. Dadurch ändert der Kauf der Kanzlei zu 700 000 Euro per Saldo nichts an den Konsummöglichkeiten, die Carlo Neumeier offen stehen. Sie bleiben der Größenordnung nach unverändert.

II. Gesamtertragsprinzip: Fehlerhafte Vernachlässigung nicht finanzieller Vorteile

1. Erläuterung

Zu beachten ist, dass der Unternehmensbewerter lediglich einen Bruchteil der Konsummöglichkeiten erfasst, die der Käufer aus dem Unternehmen erwartet, nämlich die finanziellen. Er übersieht in seiner selbst gewählten Betriebsblindheit die nicht finanziellen Faktoren wie Prestige, den Wunsch nach Selbstverwirklichung etc. Der Ertragswert eines Unternehmens ist aber stets die Summe aus finanziellem und nicht finanziellem Nutzen.42 Auch wenn nicht finanzielle Ertragselemente stark von den individuellen Gegebenheiten des Bewerters abhängen, müssen sie von den Vertragsparteien bei der Kaufpreisfindung berücksichtigt werden, um den Konsumwert des Unternehmens nicht unvollständig und damit fehlerhaft zu erfassen.43 Deshalb schließt das Gesamtertragsprinzip bei der Bewertung eines Unternehmens die Berücksichtigung finanzieller zukünftiger Erträge ebenso mit ein wie die Erfassung nicht finanzieller Ertragselemente.

Читать дальше