—Seguro que no es ningún boludo –sostuvo Juan Ignacio.

—Lo que importa son los apoyos que tiene –dijo Ezequiel.

Juan Ignacio levantó la vista y miró a Ezequiel. Ramiro e Iván hicieron lo mismo. Fue un breve cruce de miradas, suficiente para que cada uno pudiera comunicar lo que pensaba, transmitir, sin palabras, lo que sentía. Luego, Ezequiel saludó a los policías y abandonó el despacho. Juan Ignacio hizo lo mismo y fue tras los pasos de su compañero.

—Me cuesta entender que los hayan juntado –dijo Ramiro.

—Se odiaban en la escuela y se nota que siguen igual –opinó Iván.

—Estos no cambian más.

—Mejor sigamos porque si no le llevamos nada a Villafañe, se va a poner reloco.

—Estos nuevos elementos le van a servir para convencerse de que los grandes problemas los traen los inmigrantes. Si no son los peruanos son los chinos, ¡jajajajajaja!

—Vamos a tener que decirle que ahora se trata de los chinos y de los peruanos juntos.

—¿Por qué decís eso? ¿Qué pensás?

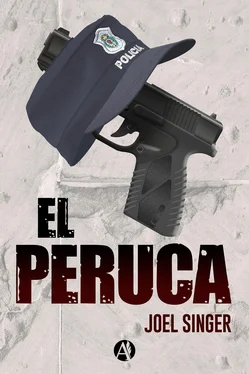

—Para mí es la banda del Peruca la que está matando a los mafiosos chinos y les cobra a los dueños de los supermercados menos de lo que pretende la mafia china.

—Buen negocio.

—Hace unos meses, los dueños de los súper denunciaron que les pidieron setenta mil dólares para no matarlos. El Peruca los protege por mucho menos.

—¿No te parece demasiado simple esa explicación?

—Para nada. Los tipos que hace apenas seis meses cerraron los supermercados para pedir protección policial son los que ahora piensan que lo mejor que puede hacer la Policía es no meterse. En el medio murieron varios chinos que extorsionaban a los dueños de los súper.

—Sí, eso es verdad.

—¿Tu duda es que el Peruca esté metido en esta?

—Bueno, no sé. Hablamos de ese hijo de puta todo el tiempo y nunca lo vimos, no sabemos nada. Parece el personaje de algún cuento.

* * *

Al anochecer de aquel mismo día, Juan Ignacio y Ezequiel fueron a The Pits , el pub del Negro Eduardo, un brasileño, viejo amigo de la infancia de Juan Ignacio, un joven al que seguía vinculado porque el muchacho era el informante más confiable que tenían. El pub estaba a siete cuadras de la estación Haedo, en una calle oscura, con la calzada empedrada y una sola lámpara en el medio exacto de la cuadra. Era un lugar seguro, el ámbito ideal para quienes no deseaban quedar demasiado expuestos en ambientes con mayor concurrencia de público. Pero esta característica no lo liberaba de la inevitable trascendencia que le daban algunos conflictos que habían terminado en tremendas batallas entre grupos rivales. De hecho, había sido en The Pits donde habían asesinado a Choi, un joven chino de veintidós años, cuyo padre era dueño de varios supermercados, todos estratégicamente ubicados a lo largo de la línea del Ferrocarril Sarmiento. Choi había sido visto, pocos días antes de su muerte, con un grupo de personas, algunas de las cuales no parecían ser de nacionalidad argentina. Y no pocos de esos encuentros habían tenido lugar en el pub del Negro Eduardo. La oscuridad de la zona lo fue convirtiendo en el lugar idóneo para el encuentro de personajes de toda clase. Su ubicación en un subsuelo no hacía más que completar, simbólicamente, su relación con las cosas bajas, subterráneas, ocultas. En el pub del amigo de Juan Ignacio confluían desde miembros de la barrabrava del club de fútbol Deportivo Morón hasta pibes más o menos bien que solo deseaban jugar un partido de pool y tomar una cerveza con sus amigos. The Pits era un espacio exclusivista, el ámbito en el que se daban cita quienes necesitaban verse las caras o estar bien al tanto de todo lo que estaba sucediendo. No se sabe de quién fue la ocurrencia. Las cosas surgen y después se instalan con una fuerza que hace difícil hallar al iniciador de lo que con el paso del tiempo se volverá costumbre. La cuestión era que las paredes del baño de The Pits hacían las veces de las páginas de un libro en el que muchas manos, muchísimas y no siempre anónimas, iban anunciando los sucesos por venir o dejando las claves de los que ya habían ocurrido. Y el Negro Eduardo no se implicaba con los asistentes más que como alguien que solo brinda un servicio. Poseía el don de saber situarse muy por encima de los que se enfrentaban y no quedar como el protector de ningún parroquiano. Por su amistad con Juan Ignacio sabía que The Pits era visitado por algunos policías de otras zonas, efectivos que desde hacía unos meses se hacían pasar por simples asistentes. Entre estos se contaban dos jóvenes que estaban al mando del corrupto Benedicto Marianetti, titular de la Comisaría Segunda de Haedo. Ya hablaremos de ellos, de la noche en la que se cruzaron con Juan Ignacio y de los límites que se atrevieron a pasar sin sopesar siquiera las posibles y graves consecuencias de lo que habían hecho.

Ezequiel estacionó el Mini Cooper a dos cuadras de The Pits y fueron caminando, vestidos de civil. Por lo general, realizaban esa visita antes de las diez de la noche, antes de que el lugar estuviera lleno de chicos. La obvia intención era no ser vistos ni siquiera por esos policías que asistían de incógnitos y que podían complicarlo todo si sus visitas se hacían conocidas. Lentamente, bajaron la escalera; lo hicieron sin mirar a los pocos muchachos que ya ocupaban algunas de las redondas mesas negras y se dirigieron a la barra que Eduardo atendía con la colaboración de Gino, un chico que hacía apenas pocos días había empezado a trabajar allí. Un tema de Sinead O´ Connor, Nothing Compares to you , había empezado a sonar ni bien los dos policías pisaron el primer peldaño de la escalera. Cuando estuvieron frente a frente, Eduardo y Juan Ignacio se abrazaron, como siempre, sin disimular el cariño que se tenían. Luego, el dueño del pub saludaba a Ezequiel, le daba informalmente la mano y un beso. Ezequiel se había acostumbrado a ser tratado como si fuera un personaje secundario, pero le desagradaba la confianza que Eduardo explicitaba cada vez que lo veía a Juan Ignacio, las miradas repletas de claras alusiones, el inocultable brillo de los ojos. Los tres muchachos se encaminaron hacia el final de la larga barra de cedro. Sin que nadie lo llamara, Gino se acercó y les consultó si deseaban tomar algo. Eduardo pidió una cerveza para él y otra para Juan Ignacio; Ezequiel, una medida doble de un licor llamado Tía María. Gino se retiró para preparar el pedido.

—Esperá que el pendejo traiga las cosas y después hablamos tranquilos.

—Perfecto. No tenemos mucho tiempo –dijo Juan Ignacio.

—¿De dónde lo sacaste al pibe? –preguntó Ezequiel.

—Quedate tranquilo que la semana pasada cumplió dieciocho –le respondió Eduardo, sonriendo.

—Después le pido el documento –dijo Ezequiel.

Los tres jóvenes se rieron.

Gino regresó con las dos espumosas y heladas cervezas ya servidas y tres platitos con aceitunas verdes, maníes y palitos salados. Luego fue en busca de la botella de Tía María, de una copa ancha, de whisky, y de dos trozos de hielo y preparó el pedido de Ezequiel.

—Dejanos solos un momento, que nadie nos interrumpa –le pidió Eduardo a Gino.

—Listo –dijo Gino, dirigiéndose al otro extremo de la barra.

—¿Qué sabés de la muerte del chino? –disparó Ezequiel, tomando la iniciativa, cansado de este breve protagonismo de Juan Ignacio.

—Para mí que no es casual –empezó a decir Eduardo.

—Seguro, lo mataron por el viejo –acotó Ezequiel antipáticamente.

—¿Pensás, Edu, que la banda del Peruca puede estar atrás de esto? –le preguntó Juan Ignacio.

—No sé. Puede ser. Mataron al chino porque el padre transó la protección privada. Eso es lo que pienso.

Читать дальше