Obwohl Konflikte meist als unangenehm und belastend empfunden werden, beinhalten sie auch eine Chance. Sie verhindern Stagnation, führen zu neuen Lösungen, grenzen Gruppen voneinander ab, schaffen Identität und Gemeinschaftserlebnisse, bewirken Veränderungen und bauen Feindbilder ab.

Teamleitung muss Neutralität wahren

Teamleitung muss Neutralität wahren

Für eine Leitungskraft kommt es bei der fairen Schlichtung auf folgende Punkte an:

• oberstes Prinzip: Neutralität und eine Allparteilichkeit bewahren,

• schnelle Reaktion,

• nachhaltigen Druck auf Lösungsentwicklung ausüben,

• vor dem Dialog mit den Konfliktparteien: Analyse des Konflikts,

• Ursachen und Hintergründe des Konflikts genau identifizieren,

• allen Beteiligten zuhören,

• offene Kommunikation mit allen Beteiligten ist der Schlüssel zur Konfliktlösung.

Konfliktanalyse schafft Klarheit

Konfliktanalyse schafft Klarheit

Bei der Konfliktanalyse ist die Klärung einiger Fragen von zentraler Bedeutung:

1. Wie ist der Konflikt entstanden?

2. Wie nehmen die Konfliktparteien ihre Situation wahr?

3. Welche Streitpunkte werden vorgebracht?

4. Welche Beweggründe gibt es?

5. Welche Stufe der Eskalation hat der Konflikt erreicht?

6. Wie stellt sich die individuelle Situation der Konfliktparteien dar?

7. Welche Ansatzpunkte zur Konfliktlösung sind erkennbar?

Konfliktmoderation

Konfliktmoderation

Nach der Analyse des Konflikts hat eine Führungskraft die schwierige Aufgabe der Konfliktmoderation. Obwohl in Konfliktsituationen die Fronten häufig verhärtet sind und beide Parteien versuchen, die Teamleitung auf eine Seite zu ziehen, müssen Konflikte nachhaltig gelöst und befriedet werden, um die Handlungsfähigkeit des Teams nicht zu gefährden. Die folgenden Leitsätze sind dabei hilfreich:

• Das Gespräch konstruktiv auf Ziele ausrichten, statt alte Geschichten »aufzuwärmen«.

• »Vorschussvertrauen« hervorheben, statt Misstrauen zu fördern.

• Auf Beweglichkeit positiv eingehen, statt gegen Sturheit anzukämpfen.

• Übergeordnetes Interesse benennen, statt auf Partialinteresse einzugehen.

• Gewinn für beide Seiten betonen, statt relative Vorteile für die eine oder andere Seite.

• Helfen, die »Gesichter« der Parteien zu wahren, statt Demaskierungen zuzulassen.

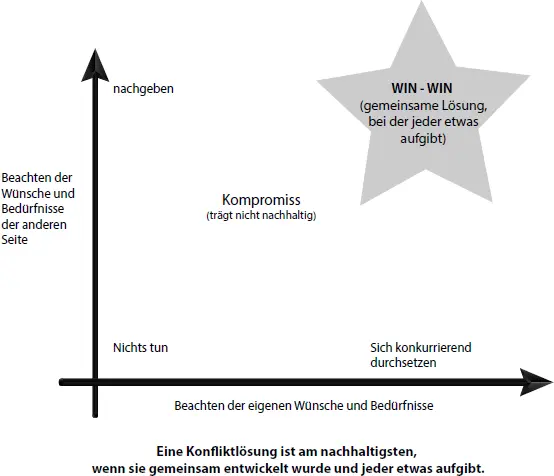

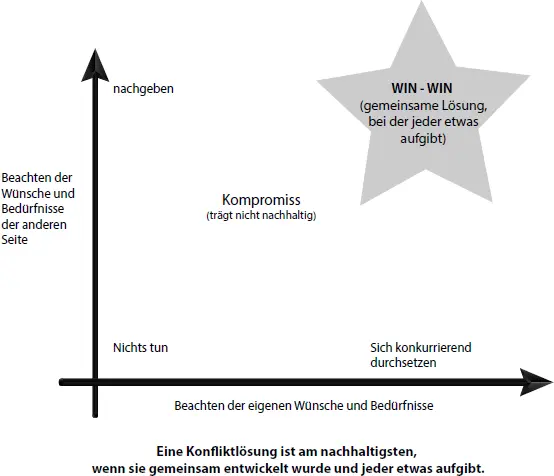

Das Ziel ist immer das Erarbeiten einer gemeinsamen Konfliktlösung, bei der jede Partei etwas aufgibt (  Abb. 9), ohne das Gefühl zu bekommen, verloren zu haben.

Abb. 9), ohne das Gefühl zu bekommen, verloren zu haben.

Gelingt es dem/der Chefärzt*in nicht, den Teamkonflikt innerhalb kurzer Zeit zu klären, muss eine unparteiische dritte Person hinzugezogen werden, um als Mediator*in bei der Konfliktlösung zu unterstützten. Manche Konflikte sind besonders schwierig, da sie schon zu lange dauern.

Die Ergebnisse eines Klinik-Teams müssen immer wieder präsentiert werden, z. B. vor der Geschäftsführung. Dafür sollte eine Leitung

• Vorträge überzeugend gestalten,

• Zusammenhänge verständlich darstellen,

• sachorientiert und diplomatisch verhandeln.

Aber auch an den Schnittstellen zu anderen Bereichen müssen Teamleitungen immer wieder die Interessen und Forderungen des eigenen Teams repräsentieren – als Verhandlungsführer*in für das eigene Team, ohne dabei die Klinikinteressen insgesamt aus den Augen zu verlieren. Keine einfache Aufgabe – um sie zu meistern, sollte die Teamleitung in der Lage sein,

• die Arbeit des eigenen Teams zu präsentieren und selbstbewusst dessen Interessen zu vertreten,

• die Arbeit des eigenen Teams im übergeordneten Zusammenhang zu sehen,

• mit Einwänden und Kritik souverän umzugehen,

• kompromissfähig zu sein, ohne Terrain zu verschenken,

• Konflikte mit der Klinikleitung oder angrenzenden Bereichen konstruktiv bewältigen zu können.

Abb. 9: Lösung von Konflikten

3.5 Kompetenzen der Teamleitung

Fähigkeiten der Teamleitung reichen über Fachwissen hinaus

Fähigkeiten der Teamleitung reichen über Fachwissen hinaus

Die Leitung eines Teams ist keine leichte Aufgabe. Um ihr Tag für Tag gewachsen zu sein, sind – abgesehen von exzellentem medizinischem Fachwissen – folgende Kernkompetenzen wichtig (Krüger, 2012):

• die Bedürfnisse und Spannungen im Team erkennen

• Zugang zu den Teammitgliedern bekommen

• Kooperationsfähigkeit, um intern und extern effizient zusammenarbeiten zu können

• Visionen und Ziele glaubhaft und motivierend vermitteln

• Integrationsfähigkeit, um aus unterschiedlichen Persönlichkeiten ein Team zu formen bzw. aus unterschiedlichen Interessen eine synergetische Leistung zu entwickeln

• den Informationsfluss gewährleisten

Kaum eine Führungskraft bringt von vornherein alle Kompetenzen in optimaler Ausprägung mit. Aber: All diese Fähigkeiten lassen sich entwickeln und ausbauen. Dabei ist es wichtig, die eigenen Fähigkeiten möglichst realistisch einschätzen zu können. Kein leichtes Unterfangen. Eine Grundvoraussetzung ist Selbstreflexion. Die in Kapitel 2 beschriebenen Aspekte unterstützen dabei (

Kap. 2

).

Entwicklung von Top-Teams

Entwicklung von Top-Teams

Ein Klinik-Team muss sehr komplexe Aufgaben erfüllen. Damit es die von ihm erwarteten Spitzenleistungen kontinuierlich erbringen kann, ist es das Ziel einer Leitungskraft, es zu einem Top-Team zu entwickeln. Doch das gelingt nur, wenn die Mischung der Teammitglieder stimmt. Dabei sind drei Faktoren entscheidend (Krüger, 2012):

• die fachliche Qualifikation

• die Persönlichkeitsprofile

• die Teamfähigkeit jedes einzelnen Teammitglieds

Bei der Zusammenstellung von Teams werden häufig zwei Fehler gemacht, die den Teamerfolg gefährden (Bender, 2009):

1. Teams werden in Bezug auf die Persönlichkeitsprofile zu homogen zusammengestellt. Beispiel: In einem Team werden überwiegend Ärzt*innen eingestellt, die das gewissenhafte Arbeiten in klaren Strukturen bevorzugen. Initiative Persönlichkeiten, die etablierte Abläufe hin und wieder infrage stellen, fehlen hingegen. In einer solchen Zusammensetzung hat ein Team nur wenig Antrieb, Neuerungen zu entwickeln und Strukturen auf den Prüfstand zu stellen.

Читать дальше

Teamleitung muss Neutralität wahren

Teamleitung muss Neutralität wahren