S wie stetig – Mit ihrer feinfühligen und mitfühlenden Art erledigen sie beständig und zuverlässig auch lästige Arbeiten. Stetige Menschen sind freundlich und gegenüber ihrem Umfeld grundsätzlich positiv eingestellt. Sie legen großen Wert darauf, freundlich zu sein und ordnen sich dafür auch freiwillig unter. Für sie ist es in Ordnung, wenn andere die Führung übernehmen. Als warmherzige Zuhörer vermitteln sie eine ungezwungene und angenehme Atmosphäre. Ein gutes Betriebsklima geht sehr oft auf stetige Menschen zurück: Sie sind sich für unliebsame Aufgaben nicht zu schade, sind geduldig und nicht leicht aus der Fassung zu bringen, beteiligen sich nicht an Tratsch und Klatsch. Konflikten gehen sie am liebsten aus Weg, da diese ihnen Angst machen. Allerdings haben auch sie einen eigenen Standpunkt, von dem sie nicht so leicht abzubringen sind. Jedoch vertreten sie ihre Meinung sehr viel weicher im Ton. Doch trotz ihrer leiseren Töne möchten stetige Menschen wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Unvorhergesehene Momente, die schnelles Reagieren erfordern, und Veränderungen jeder Art sind eine große Herausforderung für sie.

Gewissenhafter Verhaltensstil – Angst vor Fehlern

Gewissenhafter Verhaltensstil – Angst vor Fehlern

C wie »conscientious« – gewissenhaft – Gewissenhafte Menschen tauchen gerne voll in ihre Arbeit ab, sie können sehr gut alleine arbeiten und agieren sehr konzentriert. Sie verhalten sich reserviert und nach der Devise »erst denken, dann handeln«. Insbesondere wird ihre nüchterne Art von ihrem Umfeld sehr geschätzt. Ihr Durchhaltevermögen ist enorm. Sie sind sehr gründlich in der Analyse von Problemen, jedoch hapert es bisweilen an der schnellen Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten. Die Entwicklung komplexer Prozesse bei gleichzeitig hohen Qualitätsstandards ist ihre Stärke. Beziehungen zu anderen Menschen bauen Gewissenhafte am liebsten über die Sachebenen auf, da fühlen sie sich sicher. Unklare Situationen sind für sie schwierig, wenn daraus auch noch Kritik an ihrer Leistungsfähigkeit entsteht, erschüttert sie das ganz besonders. Sie versuchen daher, auf keinen Fall Fehler zu machen. Was sie oftmals in Terminnot bringt. Dieser Zeitdruck stresst gewissenhafte Menschen mehr als alle anderen Verhaltenstypen. Sie arbeiten gerne unter geregelten Bedingungen und bevorzugen schriftliche Arbeitsanweisungen. In Konflikten halten sie sich zunächst zurück. Hält der Konflikt aber an, beginnen sie, sich mit detailliertester Argumentation zu verteidigen.

Verhaltensmuster erkennen und einordnen

Eine Klassifizierung der Verhaltensmuster ist selten einfach, zumal ausgeprägte Prototypen sehr selten sind. Vielmehr sind Mischformen der Normalfall. In der Regel sind mehrere Begegnungen nötig, bevor eine Verhaltenstendenz erkennbar ist.

Soziale Grundbedürfnisse: Verbundenheit und Kontrolle

Soziale Grundbedürfnisse: Verbundenheit und Kontrolle

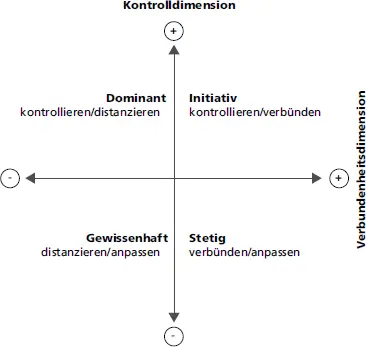

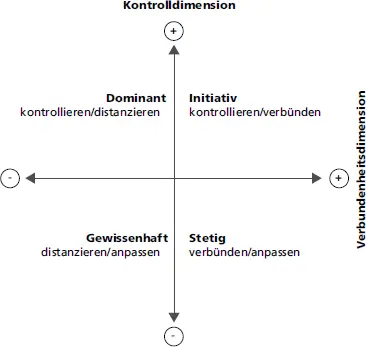

Ein wichtiges Hilfsmittel beim Erkennen unterschiedlicher Verhaltensmuster ist die Konzentration auf zwei soziale Grundbedürfnisse, in denen es bei den vier Verhaltenstypen interessante Überschneidungen gibt:

• Das soziale Bedürfnis nach Verbundenheit.

• Das soziale Bedürfnis nach Kontrolle.

Je nach Verhaltenstyp sind diese beiden Bedürfnisse in unterschiedlicher Dimension ausgeprägt. Bezogen auf die vier Grundverhaltensstile ergibt sich folgendes Modell (Dauth, 2012):

Die Verbundenheitsdimension drückt aus, in welchem Maße eine Person versucht, mit anderen verbunden oder eher für sich sein möchte. Zum Beispiel, ob ein Arzt nach einer misslungenen Reanimation ein ausführliches Debriefing braucht oder sich nach einem kurzen Gespräch lieber zurückzieht.

Die Kontrolldimension beschreibt, in welchem Maße eine Person entweder versucht Kontrolle auszuüben oder bereit ist, sich der Kontrolle anderer anzupassen. Zum Beispiel ein Oberarzt, der die Dokumentation bis ins Detail überprüft, selbst aber nicht bereit ist, sich kontrollieren zu lassen.

Abb. 7: Bedürfnisse der vier Grundverhaltenstypen

2.3.2 Praktische Umsetzung

Im Klinikalltag lässt sich das Wissen um verschiedene Verhaltensprofile auf unterschiedliche Weise nutzen: im Umgang mit Mitarbeitenden und Kolleg*innen, bei Konflikten im Team, in der Kommunikation mit Patient*innen und Angehörigen sowie bei der Reflexion des eigenen Verhaltens. Die Orientierung an den beiden Verhaltensdimensionen »Kontrolle« und »Verbundenheit« führt dabei in der Praxis zu schnellen Ergebnissen. Die dominant und die initiativ Veranlagten sind Nachbarn auf der Kontrollachse und bevorzugen beide eine hohe Geschwindigkeit. Initiativ und stetig Veranlagte verstehen sich in ihrer Art der sozialen Verbundenheit.

Beispiel: Ein stetig veranlagter Oberarzt geht zu seinem dominant veranlagten Chefarzt, weil er ein paar organisatorische Entscheidungen benötigt, darunter auch zu einem kritischen Thema. Der Oberarzt möchte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und beginnt zunächst über unwichtige Dinge zu sprechen. Der Chefarzt fühlt sich gestört. Er arbeitet an einem wichtigen Projekt und möchte mit seiner Arbeit vorankommen. Nach den ersten Sätzen des Oberarztes hat er den Eindruck, dass der ihn mit seinen unwichtigen Themen die Zeit stiehlt. Er wendet sich wieder seiner Arbeit zu und macht so unmissverständlich klar, dass das Gespräch damit für ihn beendet ist. Obwohl noch kein kritisches Thema angesprochen wurde, stehen die beiden unterschiedlichen Verhaltensstile bereits zu Gesprächsbeginn wie eine Mauer zwischen den beiden Menschen und verhindern den eigentlichen inhaltlichen Austausch.

In der Praxis fehlt häufig das Wissen über die Ursache solcher Kommunikationsprobleme. Dabei geht es keinesfalls darum, die unterschiedlichen Verhaltensprofile zu bewerten oder gar abzuwerten. Es gibt kein gutes oder schlechtes Verhalten. Es gibt kein richtiges oder falsches Verhalten. Allenfalls ein zur Situation passendes oder unpassendes Verhalten. So gilt es, die Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten zu erkennen und darauf abgestimmte Aktionspläne für das eigene Verhalten sowie für den angepassten Umgang mit Menschen anderer Verhaltensstile zu entwickeln. Auf diese Weise lässt sich das Zusammenspiel der unterschiedlichen Verhaltensprofile wesentlich verbessern. Stärken werden gestärkt, Entwicklungsmöglichkeiten genutzt.

Aktionsplan für dominante Menschen

Dominante Menschen bevorzugen Zahlen, Daten, Fakten und bauen Distanz auf

Dominante Menschen bevorzugen Zahlen, Daten, Fakten und bauen Distanz auf

Dominante Personen brauchen andere Menschen, die für sie die Vor- und Nachteile ihrer Pläne abwägen, deren Risiken abschätzen und berechnen. Damit sie ihre Stärken noch besser entfalten können, brauchen sie schwierige, herausfordernde Aufgaben sowie die Einsicht, dass andere Menschen im Gesamtprozess wichtig und nötig sind. Die Kommunikation mit dominanten Menschen sollte kurz und knapp sein und sich auf Zahlen, Daten, Fakten beziehen. Ein gutes gegenseitiges Verständnis entsteht dann, wenn das Anliegen ohne große Umschweife klar gemacht werden kann.

Читать дальше

Gewissenhafter Verhaltensstil – Angst vor Fehlern

Gewissenhafter Verhaltensstil – Angst vor Fehlern