Obedecí como un corderillo y me senté frente a aquella mujer, una policía con un currículum intachable y cuya capacidad de liderazgo estaba fuera de toda duda. Había ido ascendiendo desde lo más bajo del escalafón policial en tiempo récord y ahora, en su posición, demostraba día tras día que su astronómica carrera en el cuerpo no estaba siendo ni mucho menos fruto del azar. A pesar de sus esporádicas malas formas, había tenido la virtud de ganarse a la mayoría de los agentes de la plaza, y hasta los inicialmente más reacios a su persona no tenían ya inconveniente alguno en ponerse bajo su mando de manera incondicional y recibir sus bruscas órdenes. Alta, de pelo castaño que habitualmente solía recoger en un discreto moño y con unos ojos azules claros que a veces podían cortar como el hielo, Ana Figueroa estaba entre esas personas que siempre solían conseguir lo que querían a base de tesón.

―Se hará cargo de esta investigación, que no es más que la continuación de la que la que ya mantenía en curso ―me comunicó, enérgica.

Asentí y me tomé un par de segundos antes de hablar.

―Con toda probabilidad, nos hallamos ante un caso de suicidio ―me aventuré a decir―. ¿Le han adelantado si el cuerpo presenta signos de violencia? ―pregunté.

―Aún no. La científica y el juez están de camino. Aunque todo apunta a un suicidio, como bien dice, debemos ser cautos y estar atentos. Sería el segundo hombre que fallece ahogado en la zona en apenas dos semanas. Como imaginará, no me agrada ese dato en absoluto. Llévese a Morrison y a Pulido a la inspección ocular. Esta noche quiero respuestas ―zanjó.

Asentí con la cabeza y salí disparado del despacho. Ahora sí, asomé la cabeza por la sala que colindaba con el office y en el otro extremo pude distinguir de nuevo la alargada silueta de Morrison, precisamente charlando con la subinspectora Pulido y el agente Ardana, un policía recién incorporado al que habían asignado unos días antes a mi equipo.

―Los tres, conmigo ―voceé serio desde la distancia, mientras hacía un gesto con la mano para que me siguieran de inmediato.

De pronto, sentí cómo un fuego interior emergía desde lo más profundo de mi estómago. Cada vez que sabía que tenía que ver a la muerte con mis propios ojos, enfrentarme con ella cara a cara, una mezcla de rabia y congoja invadía todo mi ser. Era una especie de combinación de impotencia y repugnancia a partes iguales, un sentimiento que, aun a día de hoy, me angustia profundamente.

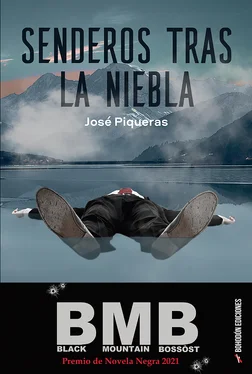

Para mi fortuna, mis compañeros intuían cuándo se trataba de algo especialmente grave, y salieron lanzados tras mis pasos sin rechistar. Poco después, me vi sentado nuevamente en el asiento del copiloto, con Morrison a los mandos del vehículo. Pulido y «el nuevo» nos seguían desde otro coche. Gracias al GPS, en poco más de media hora llegamos directos por un camino de grava y repleto de baches al margen del río en el que había aparecido el cuerpo de Rodrigo Barbosa. Varios coches se agolpaban ya en la orilla y pude comprobar de inmediato que el vehículo de los forenses también se encontraba aparcado. Eché una ojeada al espejo retrovisor y divisé la oronda figura del juez Parreño que, justamente en ese momento, se aproximaba al lugar de los hechos.

Me encaminé hacia él mientras ambos nos saludábamos con la mano.

―¿Qué tenemos, Velázquez?

―Parece que se trata del tipo que desapareció hace un par de días por la zona ―contesté.

El juez asintió en silencio, y yo me acerqué al resto de compañeros, seguido de Pulido, mientras Morrison y Ardana sacaban el equipo fotográfico del coche. A los pocos pasos, salió a mi encuentro el agente Santiago Rodríguez, un tipo hablador y campechano de la vieja escuela con el que afortunadamente tenía muy buena relación.

―Velázquez, justo a tiempo ―me saludó, tendiéndome la mano―. Palma y yo constituíamos la patrulla más cercana cuando llegó el aviso a la centralita ―prosiguió―. La comisaria Figueroa nos acaba de comunicar que estás al mando del operativo. ―Y dirigiendo la mirada hacia el cadáver a la par que se rascaba la nuca, dijo―: Este es otro que se ha querido quitar de en medio más pronto que tarde, ¿no te parece? ―preguntó, irónico―. Ese pescador de ahí encontró el cuerpo hace una hora ―añadió nuevamente, mientras señalaba a un hombre sentado sobre una pequeña roca a unos veinte metros―. Todavía tiembla del susto que se ha llevado. No me extraña. No nos ha costado mucho cerciorarnos de que el hombre estaba muerto, así que nos hemos limitado a esperar a la caballería.

Asentí ligeramente a todas y cada una de las palabras que salían de los labios de Rodríguez, al tiempo que trataba de hacerme una idea de cómo podía haber llegado el cuerpo justo allí y no a otro lugar, supuestamente desde el escarpado barranco coronado por un bonito mirador situado a unos tres o cuatro kilómetros río arriba y desde el que apenas hacía un par de horas Morrison inmortalizaba con su teléfono móvil una preciosa y perfecta panorámica. Rodríguez, al que era evidente que le encantaba parlotear, siguió dándome el parte:

―Solo por la foto que tenemos de la denuncia, ya podemos decir que se trata de él con toda seguridad. Por cierto, la científica acaba de llegar hace tan solo unos minutos. Allí tienes a tu amiguito Salvatierra… ―dejó caer con cierto retintín.

Giré la vista hacia el lugar en el que se hallaba el cuerpo y lo vi. Gonzalo Salvatierra era mi enemigo natural por antonomasia. Rondaría mi edad y, aunque me pese, he de decir que más bien parecía un galán recién salido de cualquier película del Hollywood más clásico que el jefe del equipo forense. Era rubio, alto, de ojos azules y con un cuerpo atlético y bien proporcionado. Lo conocía bastante bien. Por eso sabía que era un arrogante, un estirado, un soplagaitas y lo que viene siendo un prepotente insoportable en toda regla. El verlo allí me puso repentinamente de peor humor.

Nuestra historia de enemistad se remontaba a años atrás, cuando ambos estábamos recién incorporados a nuestros respectivos puestos. Una noche cualquiera, mientras estaba de cañas con unos compañeros en un garito cercano a la comisaría, a él no se le ocurrió otra cosa que acercarse adrede a decirme que se había enrollado (detalles incluidos) con la chica con la que yo llevaba un par de meses saliendo. Por supuesto que no lo dejé terminar y que acabamos a mamporros en mitad de aquel antro nocturno, y si la cosa no trascendió más, fue porque estábamos fuera de servicio. Ese hecho no impidió que aquel incidente se estuviera rumoreando durante meses en cualquier corrillo que se preciase y que, aún por esas fechas, siguiese siendo un tema recurrente. Gonzalo Salvatierra. Para mi infortunio, yo ya lo había tenido que tratar bastante y sabía que su máxima en la vida era solo una y bien sencilla: ganar a todo y a todos como fuera y a cualquier precio. Cuando sucedió aquello con mi novia de entonces, probablemente se tratase de eso mismo, porque apenas un par de semanas después, la dejó. Todavía me sigo haciendo la misma pregunta: ¿A quién en su sano juicio se le ocurre ir voluntariamente a decirle al novio de una chica algo así cuando ni siquiera ella le interesa?

Apenas a un par de metros de distancia de Salvatierra, pude divisar nuevamente el cuerpo de Barbosa, atrapado en la orilla del río bajo unas gruesas ramas que habían hecho de barrera natural en el proceso de arrastre. El cadáver estaba boca arriba y la cara y el cuerpo no parecían presentar signos de violencia aparentes. Aparté la mirada de aquella ingrata imagen y, muy a mi pesar, me acerqué al jefe del equipo forense con lentitud. Obviamente, no nos estrechamos la mano.

―Buenos días ―saludé fríamente―. ¿Puede adelantarme algo?

Читать дальше