Energiepolitik als Angelegenheit der Europäischen Union

Zu Beginn der 1990er-Jahre waren die meisten Bereiche der Elektrizitätswirtschaft und auch der Gaswirtschaft im Eigentum nationaler Gesellschaften der öffentlichen Hand in einem monopolartig strukturierten Markt. Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung und Gestaltungsmacht lagen voll in Händen der entsprechenden politischen Entscheidungsträger und Manager der überwiegend im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden Unternehmen.

Es war das 1992 definierte strategische Ziel der Europäischen Union, diese Märkte der Elektrizitätswirtschaft schrittweise für den Wettbewerb zu öffnen, indem:

• zwischen Bereichen des Wettbewerbs (z. B. die Versorgung der Abnehmer mit Elektrizität) und nicht-wettbewerblichen Bereichen (z. B. vor allem die Infrastruktur und die Netze) klar unterschieden wird.

• Betreiber von Netzen und anderer nicht-wettbewerblicher Infrastruktur Dritten den freien Zugang erlauben müssen.

• Barrieren auf Erzeugerseite abgebaut werden müssen.

• der Wechsel von Anbietern frei möglich sein muss.

• unabhängige Regulierungsbehörden geschaffen werden, die den Sektor überwachen.

Mit dem Ziel, schrittweise den Energiebinnenmarkt zu verwirklichen, war freilich faktisch bereits 1992 die Entscheidung gefallen, mittelfristig die gesamte Energiepolitik zu einer Angelegenheit der Europäischen Union zu machen.

Das gängige Prozedere war ab diesem Zeitpunkt jenes, dass auf Ebene der EU zuerst seitens der Kommission entsprechende Strategiepapiere entwickelt und zunächst als Grünbuch, in weiterer Folge als Weißbuch 17, Mitteilungen oder Empfehlungen veröffentlicht wurden, danach das Trilogverfahren mit dem Rat und dem Europäischen Parlament in Gang gesetzt wurde, das schließlich mit entsprechenden Richtlinien und Verordnungen des Rates und des Europäischen Parlamentes seinen Abschluss fand. Die EU-Verordnungen sind dann auf Ebene der Nationalstaaten unmittelbar gültiges Recht, die EU-Richtlinien sind binnen vorgegebener Frist in nationales Recht umzusetzen.

Grünbuch der Kommission vom 20. November 2000

Am 29. November 2000 legte die Kommission ein Grünbuch mit dem Titel „Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“ vor. In diesem geht es vornehmlich um die Eindämmung der Gefahr der Importabhängigkeit Europas von fossilen Energieimporten aus Russland und dem Nahen Osten.

Viel interessanter hinsichtlich der Frage der Kompetenzverteilung zwischen Europäischer Union und Nationalstaaten in der Energiepolitik ist jedoch folgender Passus: „Der Energiepolitikist heute eine europäische Dimension zugewachsen: Die Mitgliedstaaten sind heute sowohl bei Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels als auch im Hinblick auf die Verwirklichung des Energiebinnenmarktes voneinander abhängig. Dieser Umstand spiegelt sich jedoch nicht in neuen Zuständigkeiten der Gemeinschaft wider. Die Einflussnahmeder Gemeinschaftkann über Zuständigkeitenin mehreren Bereichen, vor allem in den Bereichen Binnenmarkt, Harmonisierung, Umweltschutz und Besteuerung, erfolgen. Das Fehlen eines politischen Konsenses zugunsten einer gemeinschaftlichen Energiepolitik begrenzt jedoch die Interventionsmöglichkeiten . Es ist zu prüfen, ob nicht eine Erweiterung der Befugnisse der Gemeinschaft im Energiebereich sinnvoll wäre , damit die EU ihre Energieversorgung besser in den Griff bekommen kann.“ 18

Rechtsgrundlage für gesetzliche Maßnahmen der Europäischen Union im Energiebereich war demnach die aus der allgemeinen Binnenmarktzuständigkeit abgeleitete Zuständigkeit für die Verwirklichung des Binnenmarktes in den Bereichen Elektrizitäts- und Gaswirtschaft. Ziel war es jedoch, die Befugnisse zu erweitern und auf eine direkte primärrechtliche Grundlage zu stellen. Dies sollte mit dem Vertrag von Lissabon 2007 geschehen.

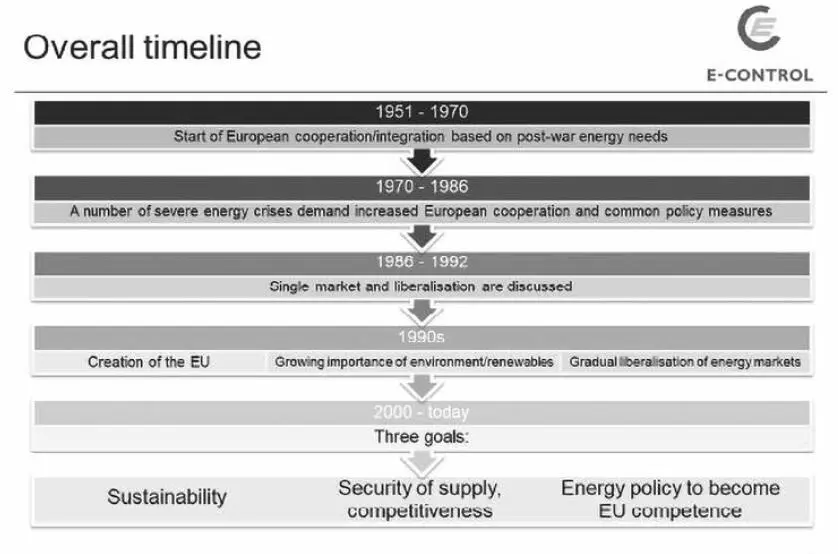

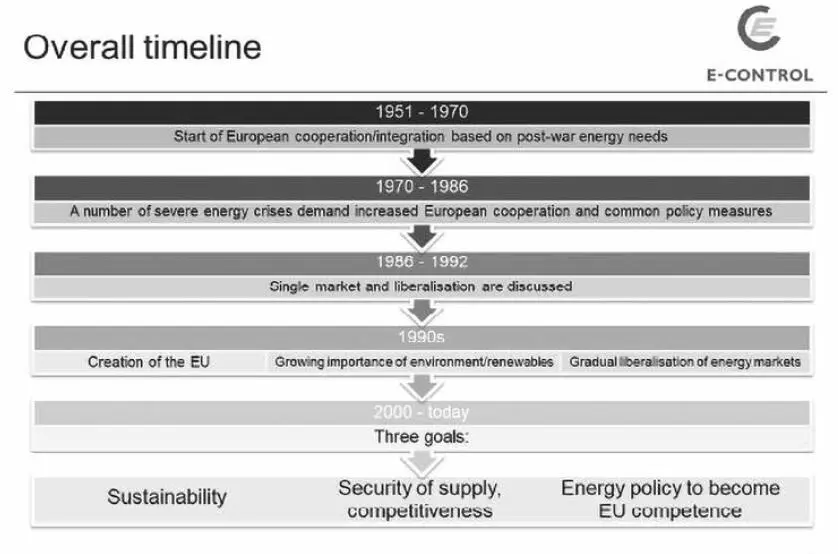

Die untenstehende Grafik bietet einen Überblick der energiepolitischen Schwerpunkte der europäischen Institutionen über die Zeit.

Quelle : E-Control

Der Weg war mit der Gründung der Europäischen Union 1992 vorgezeichnet. Mit der zunehmenden Bedeutung, den Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den späten 1990er-Jahren erlangen sollten 19, standen unter dem Dach der Umsetzung des Energiebinnenmarktes bereits um das Jahr 2000 die strategischen Ziele der EU so, wie sie bis zum heutigen Tag verfolgt werden, im Wesentlichen fest:

• Nachhaltigkeit

• Versorgungssicherheit

• Wettbewerbsfähigkeit

• Energiepolitik soll in die Kompetenz der EU fallen

Mit dem Beitritt von Finnland, Österreich und Schweden im Jahr 1995 hatte die Europäische Union nunmehr 15 Mitgliedstaaten. Die Umsetzung des Energiebinnenmarktes als integralem Bestandteil des umfassenden europäischen Binnenmarktes erfolgte in drei Binnenmarktpaketen, die im Folgenden beschrieben werden.

DIE UMSETZUNG DES ENERGIEBINNENMARKTES BIS 2009

Am 13. Dezember 1995 veröffentlichte die Kommission das Weißbuch „Eine Energiepolitik für die Europäische Union“ 20und beschreibt in diesem 45-seitigen Dokument den Weg zur Verwirklichung des Binnenmarktes im Bereich der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft.

Das 1. Energiebinnenmarktpaket 1996/98

Am 19. Dezember 1996 erließen das Europäische Parlament und der Rat die „1. Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie“ 21, die gemeinsam mit der am 22. Juni 1998 von Europäischem Parlament und Rat erlassenen „1. Gasbinnenmarktrichtlinie“ 22das „1. Energiebinnenmarktpaket“ bildete.

Die „1. Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie“ setzte erste Schritte in Richtung Verwirklichung des Binnenmarktes und Liberalisierung des Marktes der Elektrizitätswirtschaft. Sie beschäftige sich mit der Regelung der Verfahren für die Genehmigung neuer Erzeugungsanlagen, stellte fest, dass es für das Übertragungsnetz eine verantwortliche Stelle geben muss, bereitete die Trennung von Erzeugung, Verteilung und Vertrieb im Bereich des Rechnungswesens vor, schuf Regelungen hinsichtlich des Zuganges Dritter zum Netz und sah eine unabhängige Streitschlichtungsstelle vor.

Die Richtlinie wurde in Österreich am 18. August 1998 mit dem „Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz“ (ElWOG) 1998 in nationales Recht umgesetzt. 23

Das 2. Energiebinnenmarktpaket 2003

Mit dem „2. Energiebinnenmarktpaket“ 2003 24, dessen beide Richtlinien in der Literatur oft auch als „Beschleunigungsrichtlinien“ 25bezeichnet werden, wurde der Prozess der Marktliberalisierung und der Verwirklichung des Energiebinnenmarktes in den Bereichen der Elektrizitätswirtschaft und der Gaswirtschaft beschleunigt fortgesetzt.

Die „2. Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie“ vom 26. Juni 2003 stellte fest, dass die Haupthindernisse für einen voll funktionsfähigen und wettbewerbsorientierten Binnenmarkt unter anderem mit Netzzugang, Tarifierung und unterschiedlicher Marktöffnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten zusammenhängen. Zur Vollendung des Elektrizitätsbinnenmarkts sei ein nichtdiskriminierender, transparenter Zugang zum Netz zu angemessenen Preisen von größter Bedeutung.

So legte die Richtlinie fest, dass die Mitgliedstaaten ihre Strommärkte für alle Kunden bis 1. Juli 2007 zu öffnen hätten. Es sollte also jedem Kunden zukünftig offenstehen, Elektrizität vom Lieferanten seiner Wahl frei beziehen zu können. Der Betreiber des Netzes, an das der Kunde angeschlossen war, musste dies zulassen. In Österreich wurde dies für den Stromsektor mit 1. Oktober 2001 und für den Gassektor mit 1. Oktober 2002 26bereits davor umgesetzt.

Читать дальше