Bernhard Leipold - Resilienz im Erwachsenenalter

Здесь есть возможность читать онлайн «Bernhard Leipold - Resilienz im Erwachsenenalter» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Resilienz im Erwachsenenalter

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Resilienz im Erwachsenenalter: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Resilienz im Erwachsenenalter»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Resilienz ist in mehreren Fächern der Psychologie ein wichtiges Thema und auch außerhalb der Universi …

Resilienz im Erwachsenenalter — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Resilienz im Erwachsenenalter», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Salutogenese

Das Konzept der Salutogenese (Antonovsky, 1987; Bengel & Lyssenko, 2012) ist ein Rahmenkonzept, das sich mit der Entstehung und der Erhaltung von Gesundheit beschäftigt und in den Sozialwissenschaften sowie in der Medizin weit verbreitet ist. Der Sozialmediziner Aaron Antonovsky prägte den Begriff und stellte der westlichen medizinischen Forschung in Abgrenzung zur Pathogenese ein Konzept entgegen, das sich auf positive Gesundheits- und Entwicklungszustände konzentriert (vgl. auch die positive Psychologie; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Im Vordergrund steht die Suche nach Antworten darauf, was Menschen gesund hält, und nicht die Frage, warum man erkrankt, wie es im biomedizinischen Denkmodell verbreiteter ist. Auch das Konzept der Resilienz betont positive Umstände, d.h. Faktoren, die zur Widerstandsfähigkeit beitragen, während das Konzept der Vulnerabilität die negativen Aspekte stärker fokussiert.

Kohärenzgefühl

Antonovsky entwickelte einen Fragebogen zur Lebensorientierung, der das Kohärenzgefühl (sense of coherence, SOC), also ein Gefühl der Stimmigkeit des Lebens als Grundhaltung oder Zielgröße erfasst. Das Kohärenzgefühl hängt mit Gesundheitsvariablen zusammen und beinhaltet drei Komponenten:

a die Verstehbarkeit (sense of comprehensibility; konsistente und geordnete kognitive Verarbeitung),

b die Bewältigbarkeit (sense of manageability; wahrgenommene Ressourcen, um den Anforderungen zu begegnen) und

c die Sinnhaftigkeit (sense of meaningfulness; das Ausmaß, in dem man das Leben emotional als bedeutsam ansieht).

Die drei Faktoren weisen eher Gemeinsamkeiten auf und lassen sich empirisch nicht scharf trennen, so dass man sie häufig inhaltlich zusammenfasst.

Kohärenzsinn ähnelt den bereits beschriebenen Konzepten (vgl. Hardiness; Coping). Die Fähigkeit oder Bereitschaft, sich sog. „positiven“ Konzepten zuzuwenden, kann durchaus förderlich im Stress-Bewältigungsprozess sein und zu einer erhöhten Lebensqualität beitragen. Antonovsky betont Zusammenhänge zwischen Kohärenzsinn und organismischen Funktionen (Immunsystem, Zentralnervensystem, Hormonsystem). Dass Kohärenzsinn mit gesundheitsbezogenen Variablen zusammenhängt, ist zwar noch kein überzeugender Beleg dafür, dass Kohärenzsinn auch zu Gesundheit führt, allerdings ein Ausgangspunkt für die Untersuchung von Resilienz.

Will man den Kohärenzsinn verändern, bedeutet das eine Veränderung der eigenen Ziel- und Wertestruktur. Dies ist, neben der Fähigkeit zur Einsicht in die relevanten Strukturen, eine Schlüsselvariable, wenn man die eigene Resilienz steuern oder beeinflussen möchte. Die psychologischen Prozesse und die Definition von Gesundheit werden im Folgenden noch ausführlicher behandelt. Zunächst wird ein Arbeitsmodell der Resilienz als Rahmen vorgestellt, anhand dessen sich die beteiligten Prozesse ordnen und empirisch untersuchen lassen.

1.4 Die Struktur der Resilienz

Die unterschiedlichen disziplinären Zugänge zu Resilienz (vgl. auch Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011; Knoll et al., 2013), die bisher nur kurz und sehr selektiv angesprochen wurden, lassen bereits erkennen, dass das Thema fächerübergreifend von Bedeutung ist. Dabei wird deutlich, dass Resilienz unterschiedlich aufgefasst werden kann: als biologisch-körperliche Veränderungen und als psychische Anpassungen an die jeweiligen Umstände. Soziale Prozesse und ökologische Systeme wurden bislang zwar nicht weiter ausgeführt, sind jedoch auch mit dem Resilienzkonzept verflochten. Überhaupt liegt mittlerweile eine Vielzahl an theoretischen Überlegungen, empirischen Befunden und Übersichtswerken zum Thema vor (Glantz & Johnson, 1999; Reich et al., 2010), so dass vieles, auch wenn man sich auf die psychologische Literatur im Erwachsenenalter beschränkt, nicht erschöpfend rezipiert, geschweige denn in einem einführenden Buch erwähnt werden kann. Das hier Vorgestellte in eine geordnete Struktur zu bringen ist schon deswegen nicht einfach, weil die vorliegenden Arbeiten trotz Überschneidung teilweise doch sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen, wo die entscheidenden Faktoren zu suchen sind, die zu Resilienz beitragen. Es soll im nächsten Schritt ein ordnungsgebender Rahmen als Arbeitsmodell der Resilienz vorgestellt werden, anhand dessen eine Vielzahl der vorliegenden Befunde und Überlegungen eingeführt und diskutiert wird.

Arbeitsmodell der Resilienz

In Anlehnung an theoretische Überlegungen (Garmezy, 1991; Greve & Staudinger, 2006; Rutter, 1993) wird der Vorschlag gemacht, Resilienz als relationales Konstrukt aufzufassen. Dadurch soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sich Resilienz aus mehreren Komponenten zusammensetzt und dass eine Dynamik zwischen den Komponenten besteht, also Kräfte bzw. (adaptive) Prozesse unterstellt werden. Es werden, wie bereits angesprochen wurde, Risikofaktoren bzw. Vulnerabilitätsfaktoren angenommen, die einen Organismus längerfristig schädigen und die sich auf andere Lebensbereiche auswirken können bzw. mit diesen verflochten sind. Resilienz ist demnach keine stabile Eigenschaft und umfasst nicht allein internale Vorgänge.

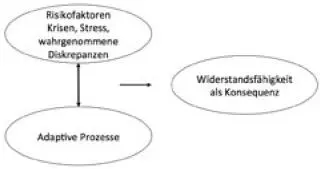

Inwieweit sich die „Krisen“ (Stress, wahrgenommene Diskrepanzen) ausbreiten und andere Lebensbereiche belasten, hängt von Prozessen der Adaptation ab, über die Personen verfügen. Diskrepanzen treten beispielsweise dann auf, wenn man man feststellen muss, dass die Lebensumstände nicht den Ansprüchen genügt. So kann man gesundheitliche Veränderungen registrieren und dies zum Anlass nehmen, seinen Lebensstil zu ändern. Ob die eigenen Bemühungen zur Entwicklung einer Widerstandsfähigkeit führen, ist eine empirisch offene Frage. Menschen, denen dies gelingt, bezeichnen wir als resilient. Wenn man neben gesundheitlichen Problemen noch Familienangehörige hat, um die man sich kümmern muss, und zudem noch berufstätig ist, kann es allerdings sein, dass sich die Situation ungünstig auf die Konzentrationsfähigkeit am Arbeitsplatz auswirkt. In Abbildung 1.3ist ein – aus Gründen der Übersichtlichkeit zunächst sehr vereinfachtes – Resilienzmodell dargestellt.

Abbildung 1.3: Relationales Resilienzmodell: Dargestellt ist das Resilienzphänomen, dass Risikofaktoren (z.B. starker Stress am Arbeitsplatz) zu einer Widerstandsfähigkeit führen und nicht zu Burnout. Dies kann durch adaptive Prozesse gelingen, indem man etwa zum Ausgleich andere Hobbies oder Identitätsprojekte verfolgt.

In dem Modell ist der relationale Charakter von Resilienz zentral, wonach Resilienz durch eine bestimmte Person-Situations-Konstellation definiert wird, die aus drei Komponenten besteht.

Demnach wird angenommen, dass Resilienz aus dem Zusammenspiel von Risikofaktoren und adaptiven Prozessen entsteht. In zahlreichen empirischen Studien wurde das Zusammenspiel untersucht, sehr häufig in Querschnittstudien, seltener im Längsschnitt. Um die Befunde besser interpretieren zu können, werden zwei methodische Grundgedanken erläutert.

1.5 Methodische Grundkenntnisse

Die adaptiven Prozesse vermitteln, so wurde häufig argumentiert, ob und wie stark die Risikofaktoren zu negativen Konsequenzen führen (Greve & Staudinger, 2006; Staudinger et al., 1995). In der Literatur wird häufig danach unterschieden, ob die Wirkung direkter oder indirekter Art ist und wie man sich die Wirkmechanismen der adaptiven Prozesse dabei vorstellen kann. Dies soll an dieser Stelle schon kurz vertieft werden, weil später auf zahlreiche empirische Studien und deren Ergebnisse verwiesen wird. Um den Gehalt der Ergebnisse und die Vor- und Nachteile der Studien besser beurteilen zu können, erscheint es wichtig, die Machart der gängigen Studien zu verstehen, mit denen man das Resilienzphänomen empirisch stützt. Schließlich würde man gerne wissen, was Menschen resilient macht - und man bezieht sich deswegen auf empirische Studien, um sich im günstigen Fall dem Ursache-Wirkungs-Gefüge nach dem Vorbild der sog. exakten Wissenschaften und Naturwissenschaften anzunähern.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Resilienz im Erwachsenenalter»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Resilienz im Erwachsenenalter» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Resilienz im Erwachsenenalter» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.