Marius Busemeyer - Bildungspolitik im internationalen Vergleich

Здесь есть возможность читать онлайн «Marius Busemeyer - Bildungspolitik im internationalen Vergleich» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Bildungspolitik im internationalen Vergleich

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Bildungspolitik im internationalen Vergleich: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bildungspolitik im internationalen Vergleich»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Bildungspolitik im internationalen Vergleich — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bildungspolitik im internationalen Vergleich», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

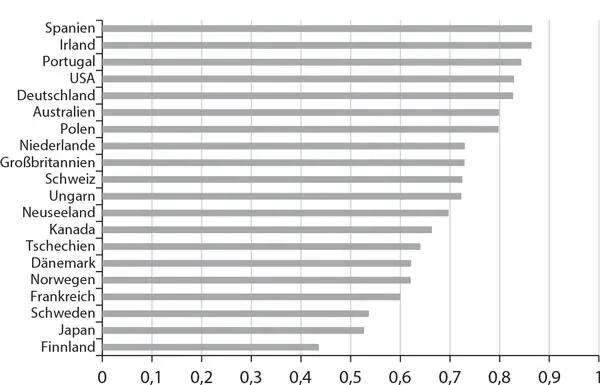

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung von der Politik mehr Investitionen in Bildung verlangt. Abbildung 1.1zeigt die Anteile der Bevölkerung in unterschiedlichen OECD-Staaten, die in einer repräsentativen und international vergleichenden Meinungsumfrage aus dem Jahr 2006 erklärten, »mehr« oder sogar »viel mehr« öffentliche Ausgaben für Bildung zu unterstützen, selbst wenn dafür höhere Steuern zu entrichten wären. Über alle Länder hinweg betrachtet findet sich eine starke öffentliche Unterstützung für eine Erhöhung der öffentlichen Investitionen in Bildung, d. h. Politiker als demokratisch gewählte Repräsentanten der Bevölkerung haben eigentlich starke Anreize, diesem kollektiven Wunsch zu folgen, denn sie möchten bei der nächsten Wahl wiedergewählt werden (Stimson et al. 1995). Die Abbildung vermittelt aber auch deutliche Unterschiede im Ländervergleich. Die öffentliche Unterstützung für mehr Bildungsausgaben ist besonders hoch in Spanien, Irland und Portugal, ebenso wie in Deutschland und den USA. In diesen Ländern befürworten mehr als 80 Prozent der Befragten »mehr« oder »viel mehr« öffentliche Ausgaben für Bildung. Auf der anderen Seite ist die Unterstützung für eine Steigerung der öffentlichen Ausgaben in Finnland und Japan besonders gering, obwohl (oder weil?) diese Länder bei den PISA-Studien der OECD, die die Bildungsleistungen von Schülerinnen und Schülern in regelmäßigen Abständen messen und damit international vergleichbar machen, üblicherweise Spitzenplätze belegen. Aber auch in anderen skandinavischen Staaten wie Schweden oder Dänemark, die häufig als Vorbilder in der internationalen Diskussion über die Reform von Sozialstaaten und Bildungssystemen gehandelt werden, ist die öffentliche Unterstützung für mehr Bildungsinvestitionen kaum ausgeprägt.

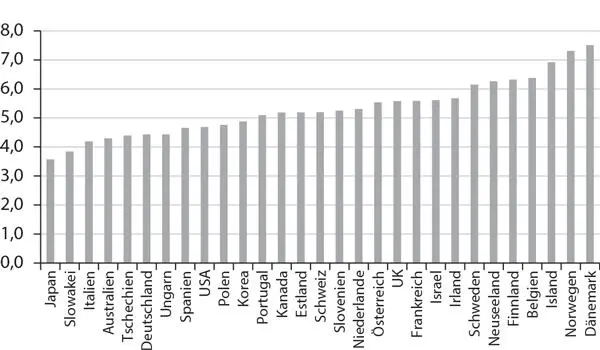

Inwiefern spiegeln tatsächliche Bildungsausgaben die öffentliche Meinung wider? Abbildung 1.2präsentiert Daten zur Höhe der öffentlichen Bildungsausgaben in OECD-Ländern aus dem Jahr 2011. Auch hier finden wir große Unterschiede im Ländervergleich. Auf dieser Skala liegt Dänemark mit öffentlichen Bildungsausgaben in Höhe von 7,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vor allen anderen OECD-Staaten, während Japan mit 3,6 Prozent die im internationalen Vergleich geringsten öffentlichen Bildungsausgaben aufweist. Deutschland rangiert mit Bildungsausgaben in Höhe von 4,4 Prozent des BIP im unteren Mittelfeld – eine Position, die es schon seit längerem einnimmt (Schmidt 2002, 2007a, b). Die skandinavischen Staaten inklusive Dänemark, aber auch Belgien, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und sogar die USA befinden sich deutlich darüber.

Diese kurzen Beispiele verweisen gleich auf mehrere Fragen, die in diesem Buch behandelt werden. Zunächst einmal wird deutlich, dass Bildungspolitik nicht ausschließlich und wahrscheinlich auch nicht primär durch die öffentliche Meinung bestimmt wird. Die Umfragedaten zeigen, dass große Mehrheiten der Bevölkerung in den OECD-Staaten sich mehr Ausgaben für Bildung wünschen, und Politiker werden in Wahlkampfreden nicht müde, die Wichtigkeit von Bildung zu betonen. Die Daten zur Höhe der tatsächlichen Bildungsausgaben verweisen jedoch darauf, dass es große Unterschiede zwischen den betrachteten Ländern hinsichtlich der Frage gibt, inwiefern diese Wahlkampfreden in tatsächliche politische Entscheidungen umgesetzt werden. Der Fall Deutschland ist ein Beispiel dafür, wie Bildungsausgaben auf einem unterdurchschnittlichen Niveau verharren, obwohl eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung mehr Ausgaben verlangt. Dies hat nicht zuletzt mit dem in Deutschland besonders heftigen »PISA-Schock« zu tun (Knodel et al. 2010), der im Nachgang zur ersten PISA-Studie im Jahr 2000 eine kritische Auseinandersetzung mit den Defiziten des deutschen Bildungssystems auslöste und Anstoß für eine Reihe von signifikanten Reformen war (siehe auch die Fallstudie zu Deutschland in Kapitel 3.2.1sowie Kapitel 5.1). Dennoch gibt es offensichtlich politische und institutionelle Faktoren, die eine signifikante Erhöhung der Bildungsinvestitionen erschweren.

Gleiches könnte für die USA gelten: Zwar liegen die öffentlichen Bildungsausgaben in diesem Fall etwas höher als in Deutschland. Wenn man allerdings neben den öffentlichen auch die privaten Bildungsausgaben berücksichtigt – das sind vor allem Studiengebühren, aber auch Spenden und andere private Zuwendungen, die an Bildungsinstitutionen fließen –, dann belegen die USA im internationalen Vergleich der Gesamtbildungsausgaben einen Spitzenplatz (vgl. ausführlich Kapitel 3.1). Die hohe Nachfrage nach mehr öffentlichen Ausgaben könnte so verstanden werden, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung vor allem mehr öffentliche Unterstützung für Bildung und weniger private Ausgaben – sprich: Studiengebühren – wünscht. Auch hier scheint es allerdings politische und institutionelle Faktoren zu geben, die eine grundlegende Strukturreform des Systems erschweren.

Anmerkung: Anteil der Bevölkerung im jeweiligen Land, der sich für »mehr« oder »viel mehr« öffentliche Ausgaben für Bildung ausspricht.

Quelle: ISSP Role of Government IV Datensatz, http://www.gesis.org/issp/issp-modules-proœles/role-of-government/2006/ (Abruf am 21. November 2014).

Abbildung 1.1: Öffentliche Unterstützung für mehr öffentliche Ausgaben für Bildung.

Quelle: OECD 2014: Education at a Glance, S. 232.

Abbildung 1.2: Die Höhe von öffentlichen Bildungsausgaben in den OECD-Staaten als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt.

Abschließend sei noch Schweden erwähnt. In diesem Land mit starker sozialdemokratischer Tradition spielte Bildung als wesentlicher Teil des Modells des universalen Wohlfahrtsstaates eine starke Rolle, dementsprechend sind die Bildungsausgaben im internationalen Vergleich sehr hoch. Die eher geringe Unterstützung für weitere Bildungsausgaben (vgl. Abbildung 1.1) könnte ein Indikator dafür sein, dass die Unterstützung der schwedischen Bürgerinnen und Bürger für den umfassenden und universalistischen Wohlfahrtsstaat zumindest teilweise zurückgeht, gewissermaßen als negative Gegenreaktion gegen eine zu weitgehende Sozialstaatlichkeit (Soroka/Wlezien 2010). Vor diesem Hintergrund diskutiert die Fallstudie zu Schweden in Kapitel 3.2.3die Bedeutung der seit den 1990er-Jahren deutlich erkennbaren Tendenzen der Privatisierung und Dezentralisierung im schwedischen Bildungssystem.

Diese ersten Beispiele und Ausblicke zeigen, dass sich Bildungssysteme im internationalen Vergleich stark unterscheiden. Ich habe hier zunächst nur das Beispiel der Bildungsausgaben verwendet, aber in Kapitel 3.1werden eine Reihe weiterer Vergleichsdimensionen genannt, die Unterschiede in der institutionellen Ausgestaltung von Bildungssystemen erfassen, z. B. die Verteilung von Ausgaben über Bildungssektoren hinweg sowie zwischen öffentlichen und privaten Quellen, die relative Bedeutung von beruflicher und universitärer Bildung, die Performanz von Bildungssystemen und das Ausmaß von Bildungsungleichheit.

Der zentrale Anspruch der vergleichenden Policy-Forschung ist jedoch nicht nur die Erfassung von Unterschieden über Fälle hinweg, sondern auch deren Erklärung . Dieser Erklärungsversuch basiert auf einem Katalog von etablierten Methoden und Theorieansätzen, die sich im Forschungsfeld der vergleichenden Staatstätigkeitforschung bereits vielfach bewährt haben. Diese werden in Kapitel 2ausführlicher dargestellt. Kurz zusammengefasst gibt es drei Faktorenbündel, die bildungspolitische Entscheidungen maßgeblich beeinflussen und die damit erklären können, warum sich die öffentliche Meinung nicht immer oder oftmals eher indirekt in der Bildungspolitik widerspiegelt: Erstens sind das sozioökonomische Faktoren und demografische Veränderungen; zweitens handelt es sich um institutionelle Faktoren wie die Ausgestaltung politischer Institutionen oder das Politikerbe im Sinne der etablierten Institutionen des Sozialstaates und des Bildungssystems; drittens schließlich geht es um die Verteilung von politischer Macht und Einfluss innerhalb des Parlaments und der Regierung (d. h. zwischen unterschiedlichen politischen Parteien) einerseits und die Verteilung von Machtressourcen zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden jenseits der parlamentarischen Arena andererseits.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Bildungspolitik im internationalen Vergleich»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bildungspolitik im internationalen Vergleich» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Bildungspolitik im internationalen Vergleich» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.