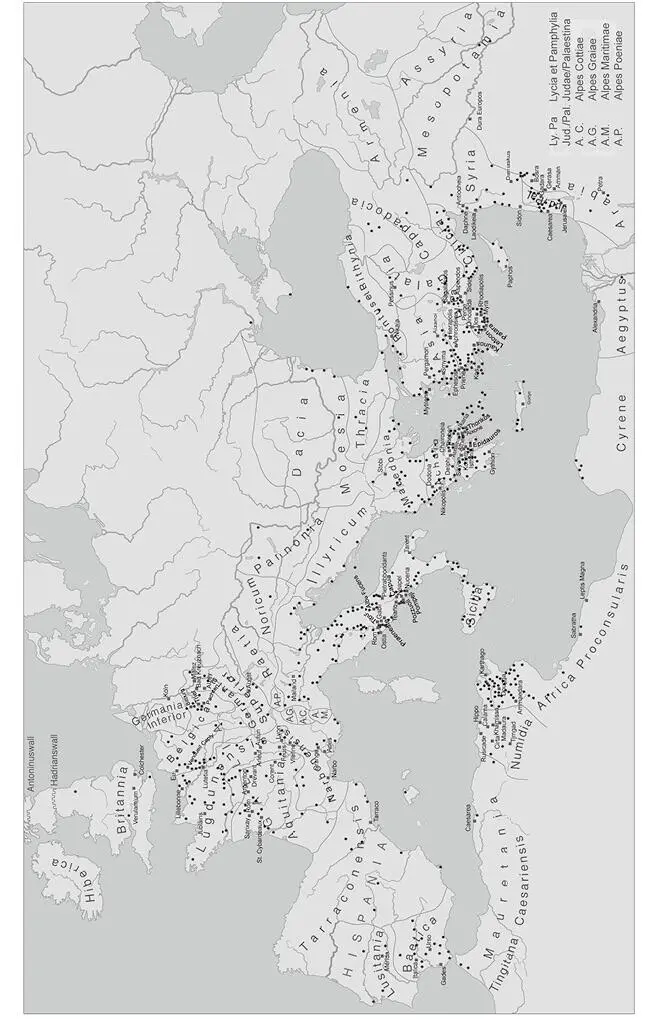

Abb. 2

Abb. 2

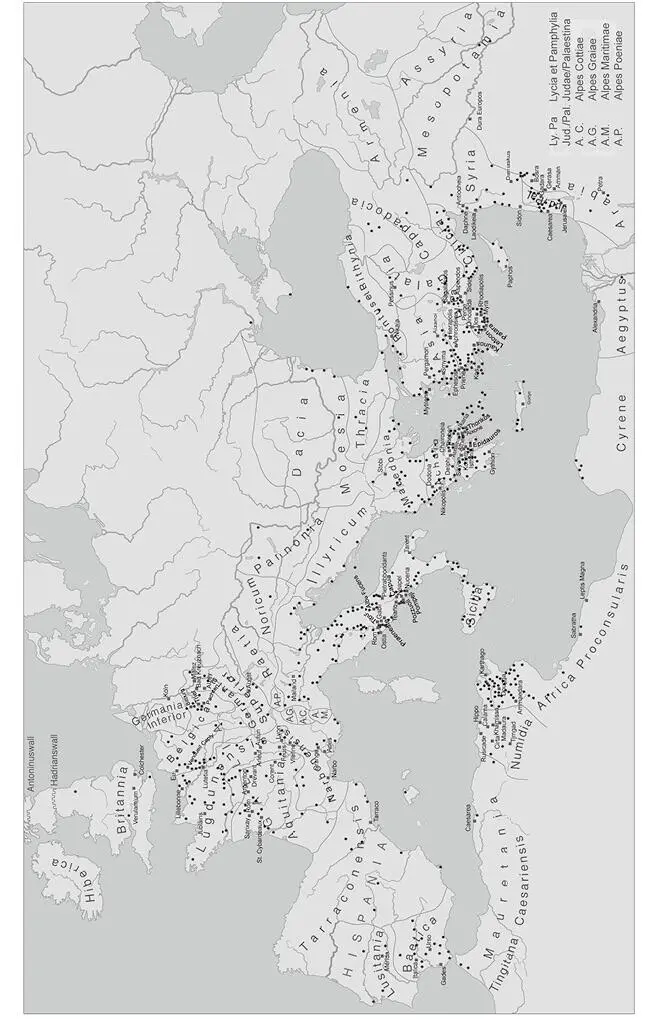

Karte

Karte des Römischen Reiches mit Grenzen des 1.–2. Jh.s n. Chr. und Eintragung aller bekannten antiken Stätten mit griechischen oder römischen Theatern

2.3. Italische Traditionen

Neben ihrer Funktion als indirekte Übermittler griechischer Kultur hatten die Etruskereine eigene kulturelle Tradition, mit der die Römer in Berührung kamen. Da es kaum schriftliche Quellen der Etrusker gibt, müssen Details anhand archäologischer Zeugnisse und Bemerkungen nicht-etruskischer Autoren erschlossen werden. Daher bleiben, auch wenn moderne Forscher von einem bedeutenden Einfluss der etruskischen Kultur auf das römische Drama ausgehen, Einzelheiten schwer zu bestimmen.

Nach den archäologischen Befunden waren die Etrusker seit dem achten Jahrhundert v. Chr. mit den Protagonisten griechischer Mythen vertraut. Jedenfalls finden sich bei ihnen bildliche Darstellungen griechischer Mythen, die sie offenkundig interessant fanden oder in denen sie Probleme behandelt sahen, die für ihr Zusammenleben relevant waren.

Außerdem scheinen die Etrusker wichtige Ereignisse ihrer Geschichte abgebildet zu haben. Bilder in der Tomba François in Vulci (ca. 330–310 v. Chr.) zeigen eine Kombination von Szenen aus dem griechischen Mythos, Repräsentationen des Etruskers, der das Grab bauen ließ, sowie Kämpfe zwischen Vertretern verschiedener etruskischer Städte. Solche Bilder weisen auf ein Bestreben hin, historischen Ereignissen einen künstlerischen Erinnerungsrahmen zu geben. In Rom sollte die künstlerische Repräsentation historischer Ereignisse für Bildkunst und Literatur charakteristisch werden. Die Repräsentation griechischer Mythen, die einen Bezug zu lebensweltlichen Problemen ermöglichen, einerseits und lokaler bedeutender Persönlichkeiten andererseits entspricht den beiden Formen des ernsten Dramas in Rom (Tragödien und Praetexten).

Etruskische Gemälde zeigen ferner, dass die Etrusker seit dem sechsten Jahrhundert v. Chr. eine ausgeprägte Festkultur hatten, mit feierlichen Prozessionen, sportlichen Wettkämpfen, Gladiatorenkämpfen, Zirkusspielen, von Musik begleiteten Tänzen und mimetischen Tänzen maskierter Schauspieler. Etruskische Feste waren offenbar mit dem politischen und religiösen Leben verbunden. Oft fanden sie als Spiele beim Begräbnis bedeutender Individuen statt. Nach einer Bemerkung bei Livius galt es in Etrurien als Frevel, die Riten der Spiele zu unterbrechen; ein König tat das jedoch einmal aus Verärgerung und entfernte die Künstler (die fast alle seine Sklaven waren) mitten in einer Aufführung (Liv. 5,1,3–5). Eine solche Aktion setzt eine institutionalisierte Festspielkultur voraus sowie Schauspieler von niedrigem sozialen Status. Die römische rituelle Prozession zum Platz der Aufführungen ( pompa circensis ), die zur Eröffnung von Festspielen stattfand, wobei in bestimmter Folge ausgewählte Mitglieder der römischen Gesellschaft, Akteure, Priester und Statuen von Göttern zum Veranstaltungsort gebracht wurden (Dion. Hal. ant. 2,71,3–4; 7,72), soll letztlich von den Etruskern kommen, auch wenn sie sich später weiterentwickelte und griechische Bräuche inkorporierte.

Da Livius berichtet, dass man in Rom 364 v. Chr. – angesichts einer langdauernden Pest – neben anderen Maßnahmen durch die Herbeiholung etruskischer Tänzer den Zorn der Götter zu besänftigen suchte (Liv. 7,2,3–4 [▶ T 1]), scheinen die Etrusker dieser Zeit aus römischer Sicht eine Aufführungskultur gehabt zu haben. Linguistische Belege zeigen, dass etruskischer Einfluss zur Formung des römischen Theaters beitrug (vgl. auch Liv. 7,2,6 [▶ T 1]): Wichtige Theaterwörter im Lateinischen (belegt seit Plautus) wie histrio (‚Schauspieler‘), ludius (‚Schauspieler‘), persona (‚Maske‘, ‚Rolle‘) und scaena (‚Bühne‘) kamen wahrscheinlich aus dem Etruskischen ins Lateinische.

Nach Livius’ Bericht stellten bei den etruskischen Aufführungen, wie sie anfangs von den Römern übernommen wurden, die (zu Musikbegleitung vorgeführten) Tänze nicht unmittelbar eine zusammenhängende Handlung dar (Liv. 7,2,4 [▶ T 1]). Auch wenn Varro einen Volnius erwähnt, der ‚etruskische Tragödien‘ ( tragoediae Tuscae ) schrieb (Varro, ling. 5,55), ist es unsicher, ob die Etrusker ursprünglich szenische Darbietungen eigentlicher Dramen oder erzählender Dichtung hatten. Jedenfalls sind die Begriffe für dramatische Gattungen lateinisch oder abgeleitet aus dem Griechischen (z.B. fabula , comoedia , tragoedia ), während die etruskischen Wörter praktische Aspekte betreffen, die für alle Arten von Theateraufführungen gelten. Der etruskische Einfluss scheint sich also eher auf die Einrichtung und die Organisation der Festspiele ausgewirkt zu haben. Etruskische Traditionen haben darüber hinaus wahrscheinlich zu der großen Rolle von Musik, Theatralität und Spektakel im römischen Drama beigetragen.

Die Etrusker müssen die griechische Theaterkultur schon vor den Römern zumindest gekannt oder sogar übernommen haben. Seit der hellenistischen Zeit lassen Darstellungen dramatischer Szenen auf etruskischen Kunstwerken Reflexe griechischer dramatischer Versionen und deren Themen erkennen. Die Häufigkeit nicht nur mythischer Szenen, sondern auch von Bühnenkonstellationen, verbunden mit einer Tendenz, Handlungen auf der Bühne zu zeigen, die im griechischen Drama erzählt werden, erlaubt die Schlussfolgerung, dass es in Etrurien eine eigene Theaterkultur gab.

Neben den griechischen und den etruskischen gab es vor dem Aufkommen des literarischen Dramas auf Latein eine Reihe anderer Aufführungstraditionen in Italien. Vor allem die dramatischen Traditionen im multikulturellen Süditalien (die ihrerseits in direktem oder indirektem Kontakt mit der griechischen Kultur standen) blieben nicht ohne Nachwirkung für die Entwicklung in Rom.

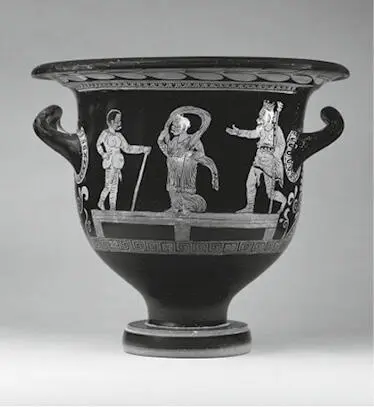

Der deutlichste Hinweis auf dramatische Aufführungen im Süditalien des vierten Jahrhunderts sind Vasenbilder, vor allem die sogenannten ‚ Phlyakenvasen‘. Diese Vasen, die zumeist aus der Zeit von etwa 380 bis 340 v. Chr. stammen, wurden in Sizilien und Süditalien, vor allem Apulien, gefunden. Sie zeigen eine Vielfalt von Szenen, Charakteren und Masken, die sich auf (komische) Dramenaufführungen beziehen. Die Darsteller werden mit hässlichen Theatermasken, ausgestopften Zottelgewändern und einem umgeschnallten Phallos gezeigt. Die Benennung ‚Phlyaken‘ basiert auf einer angenommenen Verbindung mit den späteren literarischen Werken von Rhinthon, der als Verfasser von Phlyaken-Stücken, eines besonderen Typs des leichten Dramas, betrachtet wurde (s.u.).

Abb. 3

Abb. 3

Phlyakenvase

Apulischer rotfiguriger Glockenkrater, 370–360 v. Chr., dem Cotugno-Maler zugeschrieben (The J. Paul Getty Museum, Inv.-Nr. 96.AE.113)

Darstellung einer Parodie von Zeus’ Liebesabenteuern, der sich (mit Krone und Zepter) lüstern einer hässlichen alten Frau nähert, während ein Sklave zuschaut. Die Szene spielt sich auf der einfachen Phlyakenbühne ab; die männlichen Figuren tragen das spezifische Phlyakenkostüm (Maske, ‚Strumpfhose‘, ausgestopftes Gewand, großer künstlicher Phallus).

Entsprechend wurden diese Vasen früher als Beleg für die Existenz populärer Farce in Süditalien angesehen. Jedoch haben jüngere Arbeiten nachgewiesen, dass sie eher als Repräsentanten der attischen (Mittleren oder Alten) Komödie des vierten Jahrhundertsbetrachtet werden sollten, vor allem da Inschriften auf ihnen im attischen (und nicht im lokalen dorischen) Dialekt abgefasst sind, Masken und Kostüme denen ähneln, die in Athen üblich waren, und einige Darstellungen als Szenen in erhaltenen griechischen Komödien identifiziert werden können. Außerdem scheinen Vasen, die komische Szenen oder Masken zeigen, vor allem in Tarent hergestellt worden zu sein, wo sich ein spezifischer tarentinischer Stil entwickelte. Daher muss in Tarent ein besonderes Interesse am Theater bestanden haben (bereits in der Antike sprichwörtlich), aber nicht anderswo, was der Annahme einer weitverbreiteten Präsenz und Popularität einer lokalen ländlichen Komödie widerspricht.

Читать дальше

Abb. 2

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 3