1.6.3 Hauptunterschiede im Theaterbau

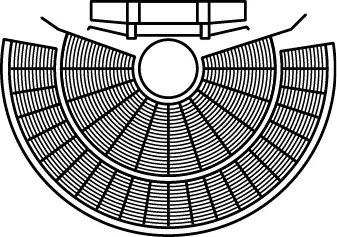

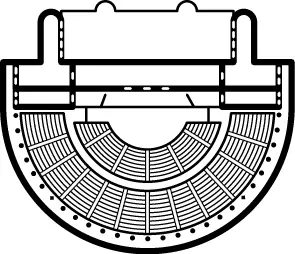

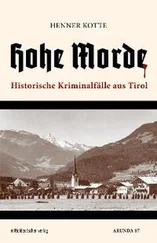

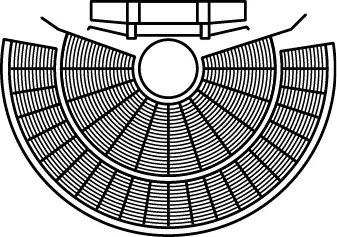

In der Gegenüberstellung des Theaters von Epidauros und des Marcellustheaters in Rom lassen sich modellhaft einige Unterschiede des griechischen und römischen Theaterbaus verdeutlichen. Der zehn Kilometer westlich von Epidauros gelegene heilige Bezirk entwickelte sich vom 16. zum 4. vorchristlichen Jahrhundert zu einem Kulturzentrum von panhellenischer Bedeutung, aber nicht als Orakelstätte, wie etwa Delphi, sondern als Kurort. Die heutigen Bauten stammen aus dem 4. Jahrhundert, darunter das besterhaltene griechische Theater überhaupt, das auf 55 Sitzreihen 12.000 Besuchern Platz bietet. Seit dem 5. Jahrhundert wurden in Epidauros die „Großen Asklepien“ gefeiert. Alle vier Jahre führte eine Prozession Gläubige von der Stadt Epidauros ins Heiligtum. Sie bekränzten sich mit Lorbeer zu Ehren des Apollon und mit Ölbaumzweigen zu Ehren des Asklepios, seines Sohnes. Die Feste brachten immer umfangreichere Athleten- und Reiterspiele mit sich, und seit dem 4. Jahrhundert, wie aus Platons Ion bekannt, auch Musik- und Sängerwettkämpfe. Die Zahl der Zuschauer wuchs und wuchs, und deshalb brauchte man dringend dieses Paraskenientheater als universale Stätte für Zusammenkünfte und Veranstaltungen im großen Rahmen. [<< 75]

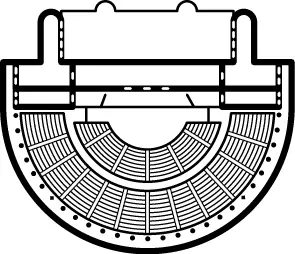

Abb 8 links: griechisches Paraskenientheater Epidauros, Ende 4. Jh. v.Chr.; rechts: römisches Theater, Marcellustheater, Ende 1. Jh. v.Chr. (Quelle)

Das Marcellustheater in Rom wurde von Augustus im Gedenken an seinen 23 v. Chr. verstorbenen Neffen und designierten Nachfolger Marcellus erbaut und 13 oder 11 v. Chr. fertiggestellt. Mitten in der Stadt Rom konnte man keine topografischen Vorteile wie etwa eine Hanglage (Aspendos) nutzen. Der Hochbau von etwa 33 Metern steht frei und fasste vor den zahlreichen Umbauten über 10.000 Zuschauende. Die Sitzreihen sind nun nicht mehr über die Parodoi, sondern über zahlreiche Eingänge in den Außenmauern über Treppen zu erreichen. Die beiden von der Fassungskraft her ähnlichen Anlagen weisen wesentliche Unterschiede im Theaterbau auf, die auch an anderen – aber nie an allen – Bauwerken der griechischen beziehungsweise römischen Antike nachzuweisen sind.

|

griechisch |

römisch |

| Zuschauerraum |

größer als ein Halbkreis |

meist genau ein Halbkreis |

| Orchestra |

Vollkreis |

Halbkreis |

| Zugänge zur Orchestra |

offen |

überwölbt |

| Abschlussmauern des Zuschauerraums |

schräg |

gerade |

| Bühnenhaus |

vollständig vom Zuschauerraum getrennt |

mit gleich hohem Zuschauerraum verbunden |

| Vorderwand der Bühne liegt zur Orchestra |

im äußeren Teil, in der Tangente oder in einer Sekante |

in der Mitte, im Durchmesser |

| nutzbare Bühne |

mehrere Ebenen |

eine Ebene |

| Bühnenwand |

oft zweistöckig, unten (Halb-) Säulen, Türen und (spät) Pinakes |

zwei- bis dreistöckige Fassade mit Säulen und Nischen |

[<< 77]

Nicht nur die Überdachung der Bühne, der versenkbare Vorhang oder die Einrichtung der Orchestra für Wasserspiele, sondern auch die aufwendig konstruierte und reich geschmückte scaenae frons – im Marcellustheater und in Arausio (Orange) drei-, in Aspendos zweistöckig – zeigt den wohl wichtigsten Unterschied zwischen griechischer und römischer Theaterarchitektur: die zunehmende Konzentration auf Prunk und Schauwert. Der Ädil Marcus Aemilius Scaurus lässt beispielsweise im Jahr 58 n. Chr. ein römisches Theater mit einer dreistöckigen Bühnenwand ausstatten, die im unteren Bereich aus Marmor besteht, im mittleren aus Glas und im oberen aus vergoldetem Holz. Als Schmuck der Schauwand dienen 3.000 Bronzestatuen und 360 Säulen. 104Die porta regia in Arausio, unter der in der Schauwand genau mittig platzierten Augustus-Statue, ist ausschließlich dem Kaiser oder seinem Statthalter vorbehalten. Der Spielplatz wird zum Schauplatz, zum Theatrum. Das Lebenstheater gewinnt die Oberhand über das Kunsttheater.

Das erste Kapitel legt nahe, dass es nicht einen Ursprung, sondern viele Ursprünge von Theater gab und dass Theater wohl kaum in Griechenland entstanden ist. Das griechische Theater liefert, durch die Forschung reich belegt, einerseits ein hervorragendes Modell für die Institutionalisierung von Theaterformen und weist andererseits für den Bereich der Dramatik mit den überkommenen Werken der Tragödie und Alten Komödie Glanzleistungen auf, die bis heute nachwirken. Sie widerspiegeln Wirkungszusammenhänge der antiken Polis in Alltag, Fest und Kult. So konnte Theater zum Forum öffentlicher Meinungsbildung werden, ohne dass man auf die improvisierten Spielformen mit ihrem vorherrschenden Unterhaltungsaspekt hätte verzichten müssen. Während der Römischen Republik sind mittels Theater statt diskursiver eher repräsentative Anforderungen zu erfüllen, die ganz anderer Theaterformen bedürfen als einer literarisch geprägten Komödie oder Tragödie. Deshalb verlieren diese spätestens in der römischen Kaiserzeit ihre Bedeutung, anders als Mimus und Pantomimus. Theater, in frühen Gesellschaften multifunktionales Allgemeingut, wird im antiken philosophischen und auch historiografischen Diskurs unter dem Wahrheitsaspekt – eine künstlerische [<< 77] kann nur eine niedere Wahrheit sein – angegriffen und auf seinen Nutzwert reduziert: Schauspielkunst kann Rhetoren bei der Formung der öffentlichen Meinung helfen. Im höchsten Grade unnütz, ja gefährlich, erscheint es hingegen den frühchristlichen Kirchenlehrern. Auch sie empfinden den Umgang mit Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, die in der Aufführung Wirklichkeitscharakter erlangen, letztlich als Einschränkung ihres Wahrheitsmonopols.

16Aus einem Röhrenknochen des Singschwanes, gefunden in der Höhle Geißenklösterle an der Ach.

177,2 cm große Statuette. Vgl. Urzeitfund: Tanzende Venus. In: Der Spiegel, 4/1990, S. 193.

18Chauvet; Deschamps; Hilliaire 1995, S. 114.

19Ausführliche Herleitung vgl. Kotte 2005, S. 15 – 61. Zu den Ursprüngen von Theater vgl. S. 223 – 235.

20Vorgänge können auch mediatisiert werden, das heißt sie werden von einer Kamera aufgenommen und so in mediale Vorgänge oder Sequenzen überführt.

21Garfinkel 2003.

22Schulz, Mathias: Der Kult der Sternenmagier. In: Der Spiegel, 48/2002, S. 197, 200.

23Vgl. Altenmüller 1965/66, S. 421 – 442, 421: „Im Jahre 1928 hat K. SETHE die ausführlich kommentierte Bearbeitung eines Papyrus vorgelegt, der, in viele einzelne Bruchstücke zerbrochen, zusammen mit anderen Papyri in einem Grab des Mittleren Reichs im Ramesseumbezirk gefunden worden war. Der Papyrus besitzt eine Länge von über 2 m und eine Höhe von 26 – 27 cm. Das über die gesamte Länge des Papyrus gehende Schriftfeld ist etwa 18,5 cm hoch und hat heute noch etwa 138 senkrechte Zeilen von ungleicher Breite bewahrt. Unter dem Schriftspiegel befindet sich ein waagrechtes Bildfeld von 4,6 – 4,9 cm Höhe, das an manchen Stellen durch senkrechte Trennungslinien abgeteilt ist.“

24Die neue Forschung kehrt zu Sethe zurück, verwirft den Sedfest-Bezug, sieht im DRP die Schilderung der „Thronbesteigung bzw. präziser die Übernahme der Macht durch den Sohn in dem Augenblick, wo der Vater verstorben ist“. Quack 2006, S. 72 – 89, 85.

25Altenmüller 1965/66, S. 432.

Читать дальше