1.6 Vom Tanzplatz zum Theatrum

Kreis und Viereck. Als örtlicher Ausgangspunkt für szenische Vorgänge, die als Theater bezeichnet werden können, sind generell der Tanzplatz und das Podium anzunehmen. Der Tanzkreis bietet schon in den Frühstadien gesellschaftlicher Entwicklung schnelle und einfache Wechsel von Hervorhebung und Nivellierung, von Agieren und Schauen in rhythmischer Bewegung. In lustvoll-spielerischem Handeln werden dynamisch Fähigkeiten und Fertigkeiten erprobt, wobei der Tanzkreis durch Traditionsbildung den Tanzplatz schafft, der sakrale und profane Funktionen zu erfüllen hat. Ein massiver oder portabler Altar für Opferrituale im Zentrum des Kreises gestattet es, Geschichten von Göttern vorzutragen und auszuagieren – wobei hier eine große Lücke zwischen hoher Wahrscheinlichkeit und geringer Belegbarkeit klafft. Das Podium, ein erhöhter [<< 65] Standort einer oder weniger Personen gegenüber vielen, gegeben durch Geländebeschaffenheit oder extra errichtet, verwirklicht die örtliche Hervorhebung bis heute (je nach Aspekten benannt als Neutralbühne, Podiumsbühne, Sukzessionsbühne) für szenische Vorgänge, die vor- und nachbereitet werden können durch Ein-, Aus- und Umzüge, bei welchen sich Akteure an Zuschauenden vorbei bewegen. Strukturell gesehen handelt man also miteinander im rhythmischen Austausch, bildet ein Gegenüber oder bewegt sich aneinander vorbei. Die schrittweise Ausgestaltung des Ortes und die Stärkung des Schauwertes durch Technik gehören zur an Fortschritt gebundenen Technologiegeschichte von Theater. Wenn man will, bilden sie einen eigenen Diskurs, der Mediengeschichte von Theater genannt werden kann.

1.6.1 Zur Entwicklung des antiken Theaterraumes

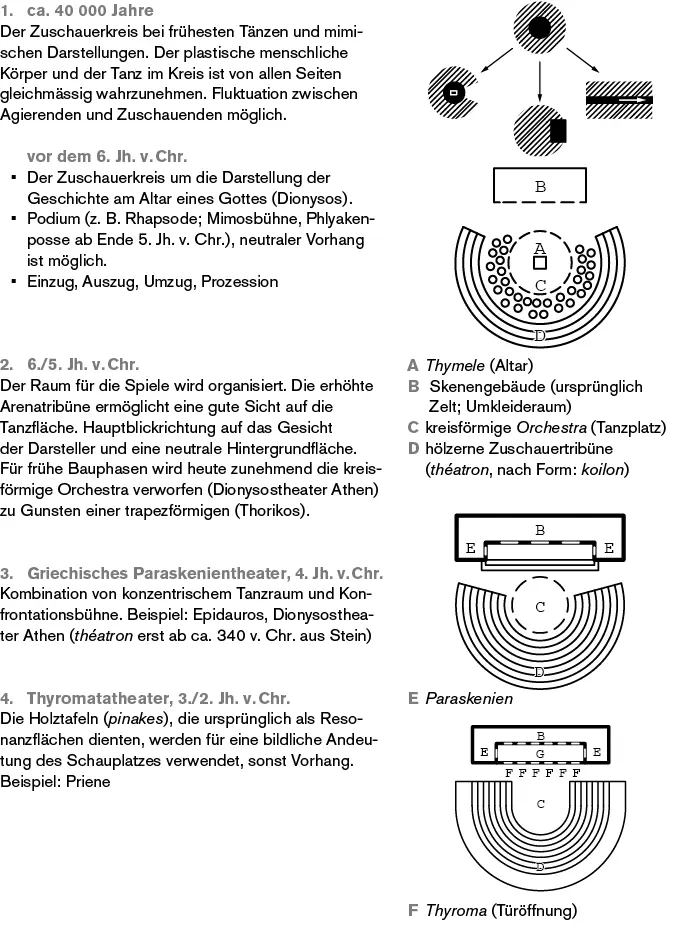

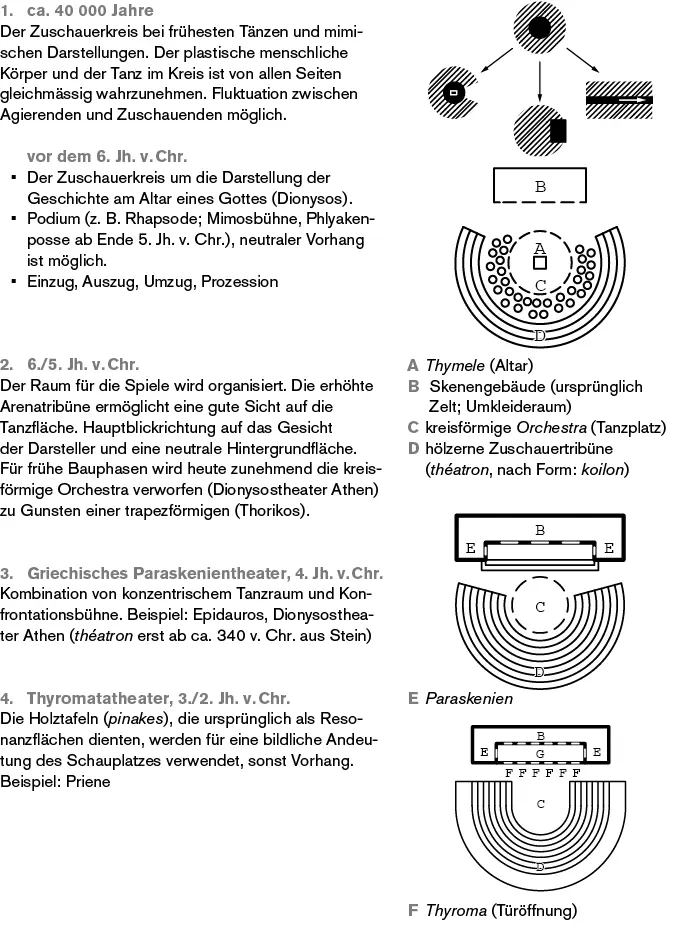

Die besondere Bedeutung der Kreisform – die deshalb im nachfolgenden Schema auch den Anfang bildet – ist für Theater überhaupt wie für antikes Theater gegeben, sollte aber nach neuerer Forschung entwicklungsgeschichtlich nicht verabsolutiert werden, weil sonst einerseits die Umzugsformen unterschätzt werden und andererseits den rectilinearen Theaterbauten zu wenig Gewicht beigemessen wird. 92[<< 66]

Abb 4 Modell zur Entwicklung des antiken Theaterraumes. (Quelle) [<< 67]

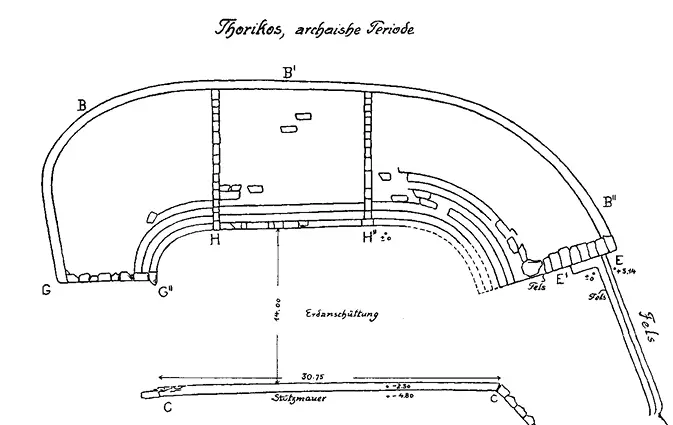

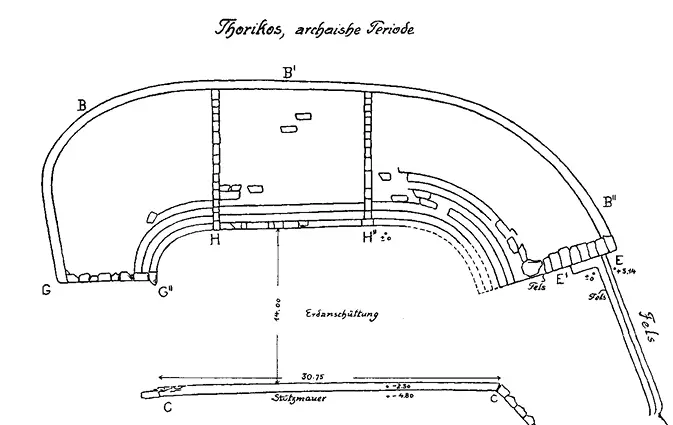

Umso mehr Zuschauende zu erwarten sind, desto mehr Aufwand muss im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. bezüglich ihrer geordneten Unterbringung betrieben werden. Zwar stammt die Orchestra grundsätzlich vom kreisrunden Tanzplatz (1.) ab, aber eine so direkte Genese der griechischen Theaterbauten, wie sie für die Theorie wünschenswert wäre, stützt die Praxis nicht. 93Man saß durchaus nicht immer im Kreis um eine runde Orchestra, sondern einige Theateranlagen, wie zum Beispiel in Thorikos, im Osten Attikas, wiesen eine polygonal-trapezförmige Sitzanordnung auf.

Abb 5 Das Theater von Thorikos, ältere Ausbaustufe. (Quelle)

Es handelt sich um ein nach Südwesten ausgerichtetes Theater mit Dionysos-Tempel und ohne steinerne Skene. Das théatron wird Mitte 5. Jahrhundert v. Chr. in Stein ausgeführt und Mitte 4. Jahrhundert v. Chr. nach oben erweitert. Niemand vermag zu erklären, warum das 1886 freigelegte Theater keine kreisrunde Orchestra besitzt. Eine plausible Vermutung Wilhelm Dörpfelds macht Sparsamkeitsgründe verantwortlich: Um Grabungen in den Bergabhang zu vermeiden, habe man diese Form gewählt. Doch warum nur bei einigen wenigen griechischen Theatern und nicht auch bei den [<< 68] anderen weit über 100 gut erforschten? Waren einige Gemeinden etwa wohlhabender und konnten sich aufwendigere Erdarbeiten leisten? Oder ist die eher rechteckige oder trapezoide Bühne generell die weit ältere Bühnenform, von der gerade deshalb nur wenige Monumente erhalten geblieben sind? Diese Position wird zum Beispiel von Egert Pöhlmann vertreten. 94Andere rectilineare Bauten wie die Theater von Dionysos-Ikaria, Rhamnous und im Athener Vorort Alimos oder außerhalb Attikas in Chaironeia, Isthmia, Tegea, Phlious und Argos werden angeführt, um zu zeigen, dass auch die ersten Bauphasen des Dionysostheaters in Athen, bis weit in das 5. Jahrhundert hinein, rectilinear geprägt waren. 95Die Forschung neigt dazu, die rectilineare Bauweise grundsätzlich als die Regel für die ältesten Baustufen griechischer Theater zu betrachten.

In Athen befand sich eine Orchestra für die Wettbewerbe des 6. Jahrhunderts zuerst wahrscheinlich auf der Agora. 96Um der schnell wachsenden Zuschauerzahlen Herr zu werden, errichtete man hölzerne Zuschauertribünen. Als vermutlich um 500 eine dieser Tribünen zusammenbrach, nahm man ein festes Theater in Angriff: aus praktischen Gründen am Südabhang der Akropolis, wo neben dem Dionysostempel schon eine einfache Orchestra existierte. Hier nun erscheint – der Zeitpunkt hängt davon ab, ob man die These von der zunächst trapezförmigen Orchestra befürwortet oder nicht – als Bauform des Theatron das Koilon, womit ein Sitzrund als Hohlform gemeint ist: stufenförmig ansteigende Sitzreihen umfassen die Orchestra mit dem Altar zu zwei Dritteln, abgeschlossen, wenn nötig, durch eine temporäre Skene, zunächst als Zelt, Umkleideraum, Hintergrund und schließlich als begehbares Bühnenhaus (2.).

Ein hölzernes Bühnengebäude, dem je nach Anforderung die Gestalt eines Palastes, Tempels usw. gegeben werden konnte, entstand vermutlich um 460 v. Chr. Damit sehen die Athener anlässlich der Aufführung der Orestie 458 möglicherweise zum ersten Mal [<< 69] den Palast des Agamemnon als nachgebildeten Handlungsort. An der rechten und linken Seite erhält die Skene später Flügelbauten (3.), eventuell offene, die Paraskenien, zuerst aus Holz gefertigt. Zwischen ihnen spielt sich vor der Skenenwand die Dialoghandlung der Schauspieler ab. Der Platz wird zum leicht erhöhten Podest ausgebaut, dem Proskenion, das, als Sprechbühne benutzt, Logeion heißt und durch Stufen mit der Orchestra verbunden ist. 97Dieses eigentliche Spielfeld der Hauptdarsteller wird im Kontakt mit dem Chor auf die Orchestra ausgedehnt, die noch genug Raum auch für große Aufzüge bietet – wie etwa bei der Rückkunft des siegreichen Agamemnon auf dem mit Pferden bespannten Kampfwagen. Noch gibt es breite Paradoi. In perikleischer Zeit wird der Zuschauerraum aus Holzsitzen in Segmente aufgeteilt. Die bronzene Einlassplakette, das Symbolon, bezeichnet für den Zuschauer Reihe und Sitzplatz. Der Eintritt für die ärmeren Bevölkerungsschichten ist unentgeltlich. Sie erhalten in perikleischer Zeit sogar zwei Obolen Schaugeld, das Theorikon, als Ersatz für den Arbeitsausfall. Das Dach des Bühnenhauses ist wahrscheinlich schon im 5. Jahrhundert begehbar. Dort wartet am Beginn des Agamemnon der Wächter auf die Feuerzeichen vom Fall Trojas. Diese Oberbühne ist mit einer Öffnung für Göttererscheinungen (Epiphanie) ausgerüstet. In der Psychostasie, der Seelenwägung, einer Dichtung des Aischylos, erscheint dort Zeus zwischen Thetis und Eos, die für ihre Söhne Achilleus und Memnon bitten, während diese unterhalb auf dem Proskenion einen Zweikampf ausfechten. Als Platz der Götter heißt dieser Bühnenteil Theologeion. 98

Zu Aristoteles’ Lebzeiten baut man sehr intensiv am Dionysostheater in Athen. Kaum ist um 340 das steinerne Koilon vollendet, mit einer Säulenhalle (Stoa) als Skene, rechts und links kleine steinerne Paraskenien, beginnt der höchste Finanzbeamte Athens, Lykurg, zwischen 338 – 326 mit einem Umbau. Die Skene rückt etwa sieben Meter auf die Zuschauenden zu, indem ein neues Bühnenhaus vor der Stoa errichtet wird. Die Vorderwand der Skene besitzt nun zwischen den Paraskenien drei bis dreieinhalb Meter breite Tore und zwei Gassen. Sie kann mit Dekorationen bestückt werden. Durch das Vorrücken der Skene verlieren die Parodoi im lykurgischen Bau, dessen Reste uns überkommen sind, an Breite, was der schwindenden Bedeutung des Chores und überhaupt der Ein- und Auszüge entspricht. Für die Zeit des Aischylos und insgesamt das 5. Jahrhundert ist die Verwendung von Architektur- und Landschaftsmalerei umstritten, nicht aber für hellenistische Thyromatatheater (4.) wie in Priene, Ephesos oder Oiniadai. Diese Varianten der Paraskenientheater [<< 70] eröffnen bessere Möglichkeiten, Dekorationen zu verwenden und Verwandlungen durchzuführen. Erst im späten 4. und im 3. Jahrhundert bedeckt man Wände und Türöffnungen (Thyra = Türe; Thyroma = Türöffnung) in einigen Theatern mit bemalten Holztafeln (Pinakes) oder Vorhängen (Katablemata). Die Öffnungen gestatten den Blick in Innenräume.

Читать дальше