1 ...7 8 9 11 12 13 ...16

3.1.3 Ernährung 3.0: Die Folgen der Industriellen Revolution

In der Mitte des 19. Jahrhunderts begann sich die nächste Umwälzung in der menschlichen Ernährung abzuzeichnen. Zu dieser Zeit war die Industrielle Revolution, eingeleitet mit der Erfindung der Dampfmaschine (1769 Patent durch James Watt), bereits in vollem Gange, die Bedeutung der Landwirtschaft nahm ab. Die Weltbevölkerung bewegte sich langsam auf die zweite Milliarde zu, Städte wuchsen explosionsartig (zum Vergleich: zurzeit leben etwa 50 Prozent aller Menschen in Städten, im Jahre 2050 geht die Forschung von über 70 Prozent aus). Arbeit gab es zunehmend außer Haus, die Eigenversorgung mit Lebensmitteln wurde zurückgedrängt. Erste Betriebe der industriellen Herstellung von Lebensmitteln erschienen am Markt (z. B. Maggi, Dr. Oetker). Die Vermassung erzwang eine Industrie, die Lebensmittel in großem Stil zu erzeugen vermochte und eine ausgeklügelte, weitverzweigte Logistik erforderte. Dampfschiffe und Eisenbahnen verkürzten im Vergleich zu Segelschiffen und Kutschen die Reise- bzw. Transportdauer auf weniger als ein Viertel. Im 21. Jahrhundert angekommen, sind Reisetage inzwischen zu Reisestunden geschrumpft. So gelangen Kiwis, Äpfel oder Wein in höchstens 30 Stunden auch aus dem maximal entfernten Neuseeland nach Europa. Auch auf dem Gebiet der Ernährung ist die Globalisierungin vollem Gange und sorgt für eine nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit weltweit erzeugter Lebensmittel oder Rohstoffe, und das mehr oder weniger in Ernte-Echtzeit. Die zeitlich parallel verlaufende weitere Industrialisierung schaffte ihrerseits die Voraussetzung, durch die noch intensivere Massenproduktion und den Einsatz aller verfügbaren Rohstoffe eine kaum noch überschaubare Vielfalt an kostengünstigen und haltbaren Lebensmitteln zu erzeugen. Moderne Supermärkte bieten heute bis zu 40 000 verschiedene Produkte an. Diese Entwicklung lässt sich einerseits trefflich kritisieren. Festzuhalten ist aber auch, dass es – außer in Krisenzeiten – in den entwickelten Ländern seit Mitte des vorletzten Jahrhunderts keine nennenswerte Hungerperiode mehr gab. Die moderne Technik ist auf der einen Seite eine Voraussetzung für die sichere Ernährung, begünstigt auf der anderen Seite aber auch die Entfremdung des Konsumenten von seinen Lebensmitteln.

Der moderne Mensch ist kulturell unendlich weit von seiner Steinzeitvergangenheit entfernt. Die menschliche Kultur hat sich quasi exponentiell entwickelt, die physische und vor allem psychische Entwicklung des Menschen verlief dagegen mit evolutionärer Geschwindigkeit, also um Potenzen langsamer. Die Diskrepanz, die sich daraus ergibt, zeigt sich auf vielen verschiedenen Ebenen. Im Zuge dieser Erkenntnis konstatieren Soziologen und Psychologen gravierende Anpassungsprobleme an die „Massenmenschhaltung“ in Großstädten. Mediziner beklagen die explosionsartige Zunahme von sogenannten Zivilisationskrankheitenwie Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes oder Übergewicht – in der Summe auch metabolisches Syndrom genannt. Die Indizien, dass die derzeitige menschliche Ernährung dabei eine unglückselige Rolle spielt, werden aus ernsthafter medizinischer Sicht nicht mehr angezweifelt. Zu hohes Körpergewicht strahlt auf den ganzen Körper aus und ist ursächlich für einen großen Teil der Zivilisationskrankheiten. Die Zahlen zeigen ein dramatisches Bild zunehmender Fettleibigkeit. So sind nach gängiger Body-Mass-Index (BMI)-Messung zwei Drittel aller Männer in Deutschland übergewichtig, ein Drittel gilt mit einem Wert von über 30 als adipös. Frauen sind zu 53 Prozent übergewichtig und ein Fünftel ist adipös. Die Werte sind etwas besser als die der Männer, aber immer noch viel zu hoch. (Robert Koch-Institut 2012).

Verbraucherverbände und andere NGOs neigen dazu, die allein profitorientierte Lebensmittelindustrie dafür verantwortlich zu machen. Werbung verführe insbesondere junge Menschen zu fetthaltigen und überzuckerten Lebensmitteln. Bei aller Berechtigung dieser Kritik ist sie nur ein kleiner Teil einer sehr komplexen Wahrheit. Wer in der Lebensmittelwirtschaft arbeitet, muss sich aber darüber im Klaren sein, dass sein Produkt auf den Menschen auch negativ wirken kann und es ihm in letzter Konsequenz – trotz guter Absicht – Schaden zufügt. Dem „Selbstmord mit Messer und Gabel“ kann niemand unbeteiligt zuschauen. Ein Manager der Lebensmittelbranche hat sich dieses Dilemmas bewusst zu sein und es gehört zu seiner Aufgabe, sich mit den zugrunde liegenden ernährungswissenschaftlichen und biologischen Aspekten auseinanderzusetzen. Dies ist Teil seiner ethischen Verantwortung, aber auch seiner beruflichen Verpflichtung, um inhaltliche Kontroversen mit einschlägigen Gruppierungen führen zu können. Im Folgenden werden einige grundlegende Aspekte der Nahrungsaufnahme und ihrer Umwandlung beschrieben, die im Kontext des Körpergewichts eine Rolle spielen. Die menschliche Ernährung ist dabei immer als Teil der gesamten Lebenssituation zu sehen. Genetik, Psyche, Umfeld oder Aktivitätsmuster überlagern die Wirkung einer reinen Kalorienaufnahme und können sie positiv oder negativ beeinflussen.

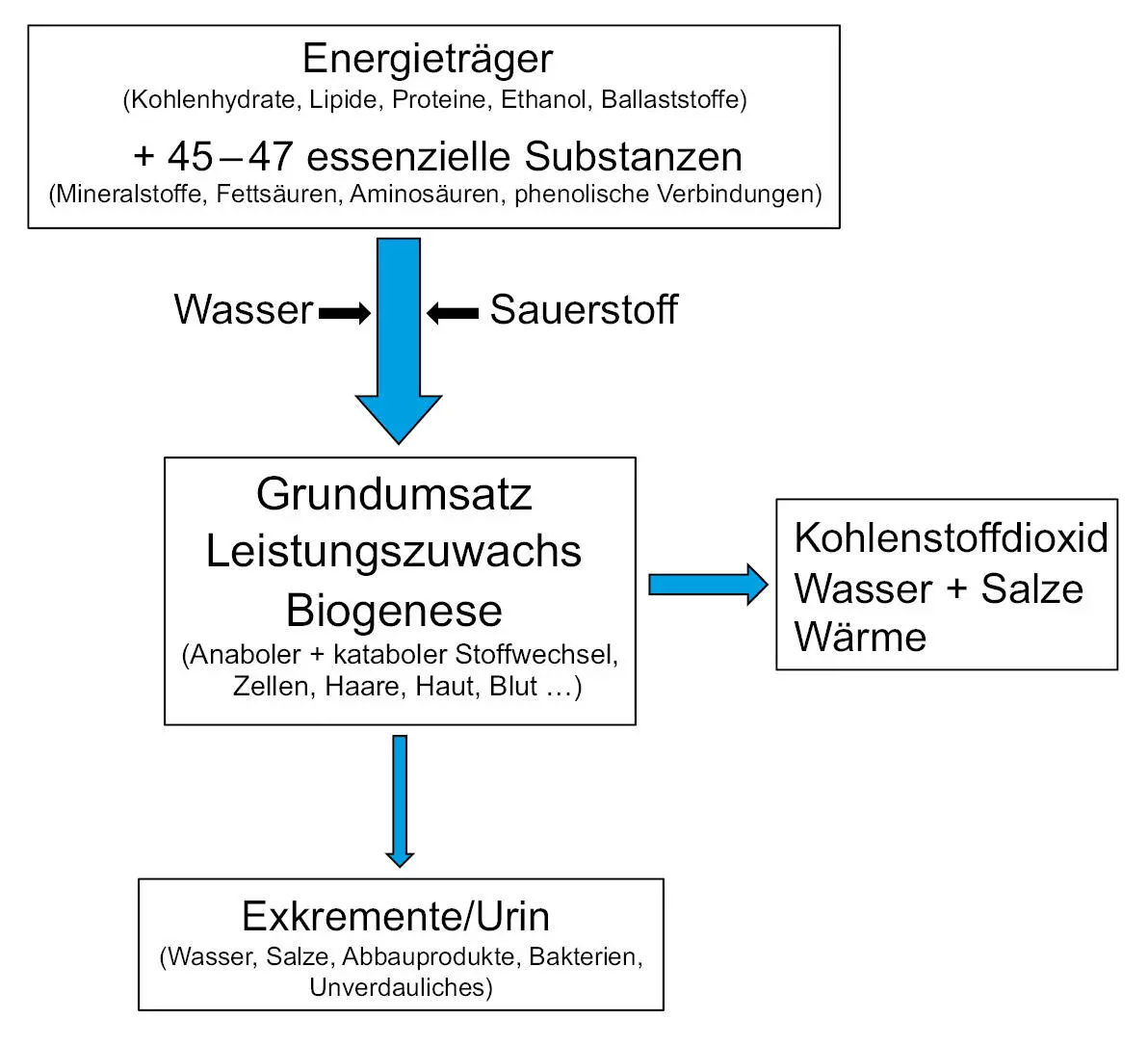

3.2 Energiegewinnung aus der Nahrung

Wie jedes technische System, das Arbeit verrichtet, muss auch der Mensch Kraftstoff aufnehmen. Von effizienten Maschinen unterscheidet ihn die Tatsache, dass er auch im Stand-by-Modus eine große Energiemenge benötigt. So verbraucht er bereits viel Kraftsoff, um in völliger Ruhe lediglich die Körperfunktionen Atmung, Herzschlag und Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Der dazu nötige Energiebedarf wird Grundumsatzgenannt und ist eine individuelle Größe. Bei größeren Menschen ist der Wert höher als bei kleinen, ebenso bei schwereren. Viel Muskulatur verlangt bereits in Ruheposition mehr Energie, Stresssituationen ebenso, zudem besitzen Männer einen höheren Grundumsatz als Frauen. In der Wachstumsphase wird für den Aufbau von Körperstrukturen zusätzlich Energie benötigt, gleichzeitig ist in dieser Phase der Wirkungsgrad der Stoffumwandlungschlecht. Der Körper vergeudet Energie für die Wärmeproduktion, Jugendliche neigen stärker zum Schwitzen und frieren dafür weniger. Ein vergleichsweise schlechter Wirkungsgrad wird als Grund dafür angesehen, dass einzelne Menschen scheinbar unbegrenzt essen können, ohne zuzunehmen. Der Grundumsatz eines Menschen ist keine Konstante, sondern eine von zahlreichen Parametern (u. a. körperliche und psychische Faktoren) abhängige Variable. Am stärksten macht sich das während und nach einer freiwilligen oder erzwungenen Hungerphase bemerkbar: Registrieren die zahlreichen Sensoren im Organismus eine mehr als kurzfristige Energieunterversorgung, reagiert das Gehirn mit Anpassungen, die dem Menschen über die 2,4 Millionen Jahre seiner Entwicklung bei Hungersnöten das Überleben erleichtert haben. Der Wirkungsgrad der Stoffumwandlung steigt, es wird weniger Wärme produziert und die Aktivität nicht lebenswichtiger Körperfunktionen gedrosselt. Der Grundumsatz sinkt, im Extremfall auf die Hälfte des normalen Wertes (z. B. von 1 400 auf 700 Kilokalorien bei einem durchschnittlichen Mann). Und er wird erst lange Zeit später wieder richtig hochgefahren, wenn die Hungerphase unter Umständen schon Monate vorüber ist. Diese flexible Anpassung des Stoffwechsels auf prekäre Ernährungszustände erschwert die Gewichtsabnahme bei Diäten und begünstigt hinterher den sogenannten Jo-Jo-Effekt.

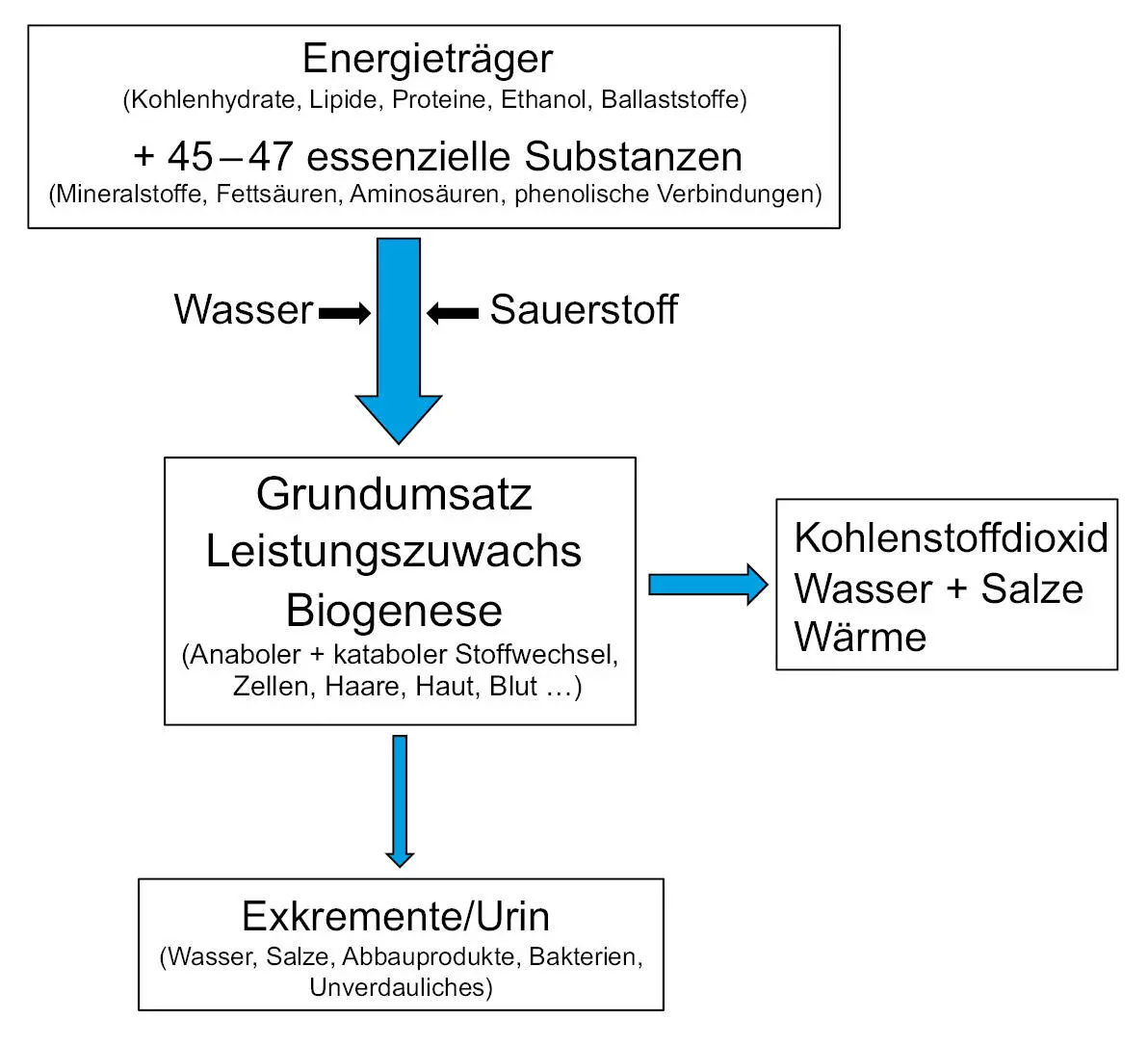

Abb. 3.1 Energieverbrauch und Energieumwandlung des menschlichen Körpers

Wird darüber hinaus Arbeit verrichtet, wie Rad fahren, Treppen steigen, Sand schaufeln, laufen bzw. generell Muskelarbeit aber auch geistige Tätigkeiten, ist über den Grundumsatz hinausgehende Energie nötig: der Leistungszuwachs. Diese Größe ist eine Funktion der verrichteten Arbeit. Benötigt der durchschnittliche Mensch am Tag zusätzlich 1 000 Kilokalorien, muss der Körper von Tour de France-Fahrern bis zu 7 000 und von Marathonläufern etwa 3 000 Kilokalorien extra bereitstellen.

Читать дальше