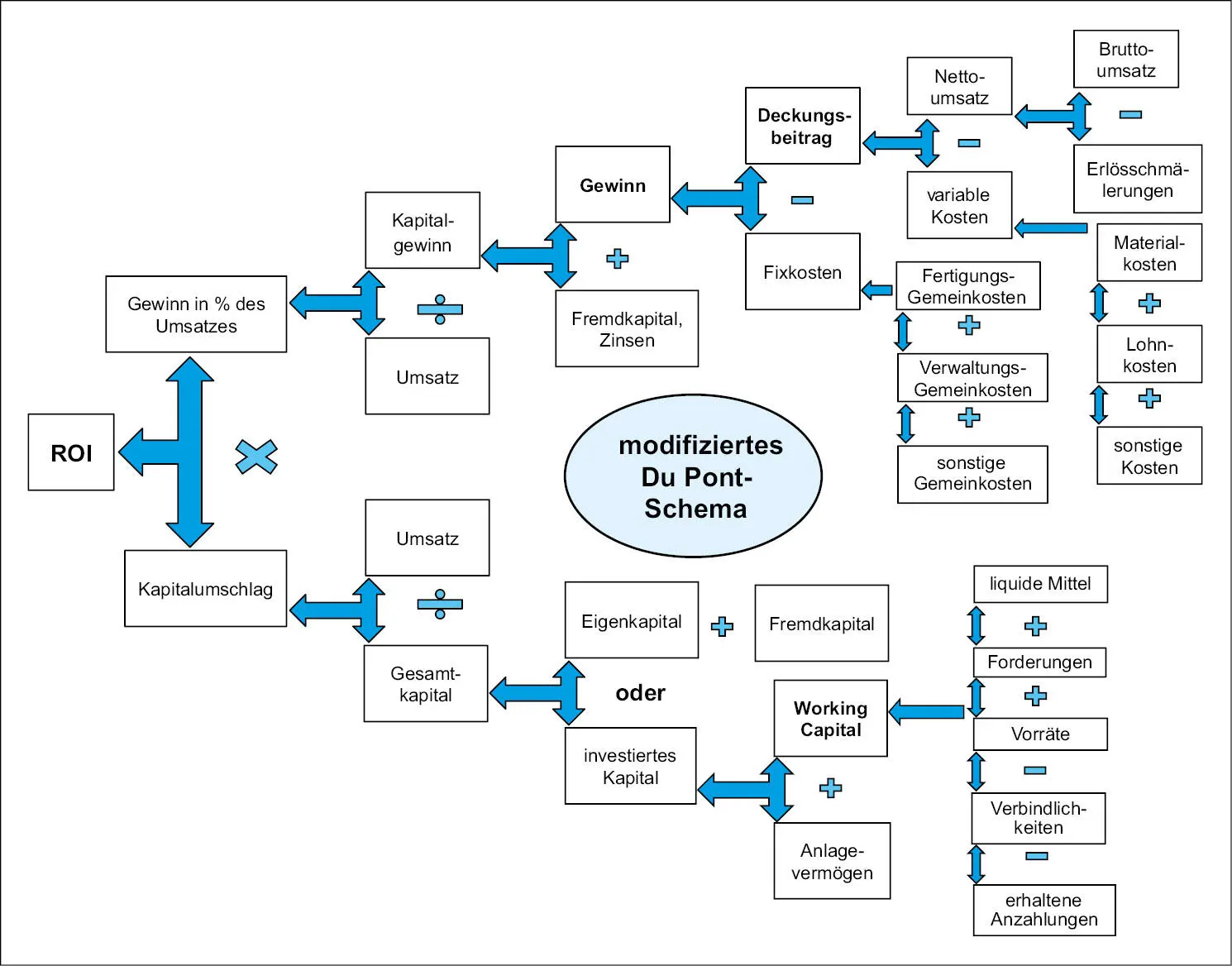

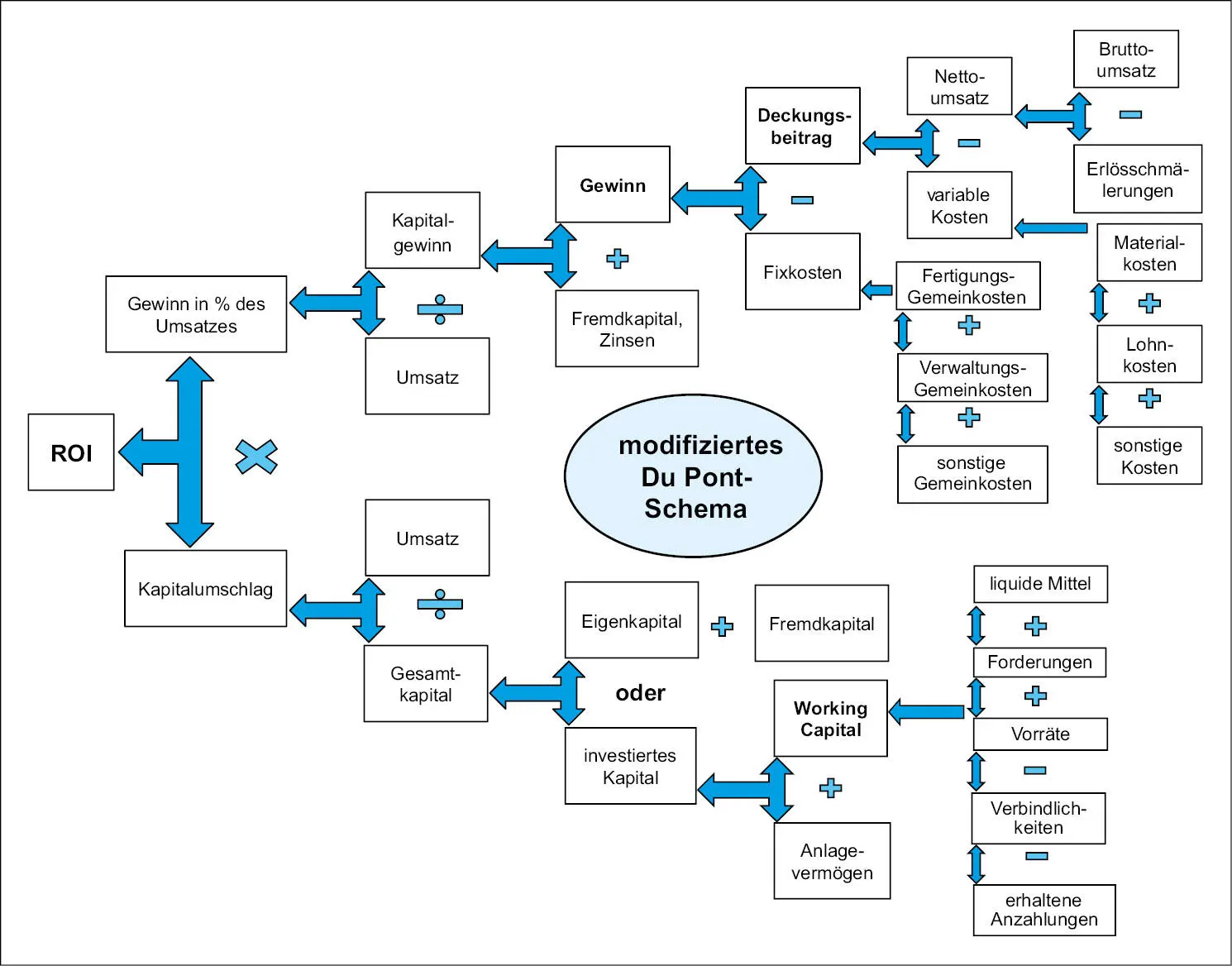

Abb. 2.8 Das Schema nach Du Pont de Nemours (Baumann 2009)

Abbildung 2.8 steht beispielhaft für ein Modell von Unternehmenskennzahlen. Es wurde 1919 von Donaldson Brown, einem Ingenieur des Unternehmens Du Pont de Nemours, entwickelt und wird immer noch in verschiedenen Modifikationen verwendet. Die Zielgröße dieses Modells ist der Return on Investment ROI (Kapitalverzinsung, Kapitalrendite oder Anlagenrendite). Er misst die Rendite einer unternehmerischen Tätigkeit als Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital.

Der Gewinn vor Steuern (Ergebnis vor Steuern; englisch: EBT Earnings before taxes) ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV; englisch: Profit and Loss P&L) eines Unternehmens ergibt. Er berechnet sich als Betriebsergebnis, vermehrt um das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis. Man unterscheidet zwischen steuerrechtlicher, handelsrechtlicher (HGB) oder nach anderen Rechnungslegungsverfahren aufgestellter (z. B. IFRS International Financial Reporting Standards, US-GAAP, siehe Kapitel 9) Gewinn- und Verlustrechnung. Je nach Verfahren kann der Gewinn vor Steuern für das gleiche Unternehmen unterschiedlich hoch ausfallen, was den Vergleich von Unternehmen erschwert, die ihr Zahlenwerk nach anderen Bilanzierungsrichtlinien erstellen.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern(englisch: EBIT Earnings before interest and taxes), auch als operatives Ergebnis bezeichnet, gehört zur Reihe der sogenannten Pro-forma-Kennzahlen aus der Ergebnisrechnung nach IFRS, bei dem der EBT um die Zinsen bereinigt wird.

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) steht für den Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.Diese Größe ist somit eine Beschreibung der operativen Leistungsfähigkeit vor Investitionsaufwand.

Der Return on Capital Employed (ROCE) ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die misst, wie effektiv und profitabel ein Unternehmen mit seinem eingesetzten Kapital umgeht und stellt quasi eine Weiterentwicklung der Gesamtkapitalrentabilität dar. Der ROCE berechnet sich aus Anlagevermögen und Betriebskapital.

Das Working Capital (siehe Abbildung 2.8) ist der Überschuss der kurzfristig (d. h. innerhalb eines Jahres) liquidierbaren Aktiva eines Unternehmens über die kurzfristigen Passiva. Somit umfasst es also jenen Teil des Umlaufvermögens, der nicht zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gebunden ist und deshalb im Beschaffungs-, Produktions- und Absatzprozess arbeiten kann.

Arnold, F. (2010): Kleine Management-Schule. 1. Aufl., Carl Hanser Verlag, München.

Baumann, R. (2009): Rechnungswesen für Marketing- und Verkaufsfachleute. 1. Aufl., Compendio Bildungsmedien AG, Zürich (für das DuPont-Schema).

FoodDrinkEurope (2012): Data and Trends of the European Food and Industry 2011: Report of FoodDrinkEurope. ( www.fooddrinkeurope.eu), Stand 30.4.2012.

Gabler Wirtschaftslexikon online (2013): Stichwort Agrobusiness ( http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4506/agrobusiness-v7.html), Gabler Verlag (Hrsg.), Stand 3/2013.

Otto, K.-S., Nolting, U. und Bässler, C. (2007): Evolutionsmanagement – Von der Natur lernen. 1. Aufl., Carl Hanser Verlag, München/Wien.

Probst, H.-J. (2006): Kennzahlen leicht gemacht. Richtig anwenden und interpretieren. 1. Aufl., Redline Wirtschaftsverlag GmbH, Heidelberg.

Strecker, O., Reichert, J. und Pottebaum, P. (1996): Marketing in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. 1. Aufl., DLG-Verlag, Frankfurt.

[zurück] Hans Hamatschek Lebensmittelmanagement Ulmer E-Books

3 Der Mensch im Zentrum der Lebensmittelwirtschaft

Die Akteure der Lebensmittelwirtschaft stehen untereinander im harten Wettbewerb um die Ressourcen des Biotops. Alle ringen sie um die Kaufkraft der Kunden, die täglich neu verteilt wird. Der prozentuale Anteil des verfügbaren Einkommens, der für die Ernährung ausgegeben wird, unterscheidet sich von Land zu Land und entwickelt sich mit wachsendem Wohlstand nach unten. Lag der Wert für Deutschland vor 40 Jahren noch bei über 25 Prozent, ist er inzwischen (Stand 2011) auf 10 Prozent gesunken (Statistisches Bundesamt 2012). Die Auswahl von Lebensmitteln und das Verständnis darüber sind das Ergebnis einer kulturellen Entwicklung, die sich aus vielen Wurzeln speist. Die geschichtliche Entwicklung, die religiöse Orientierung, das traditionelle Wertesystem, die klimatischen Rahmenbedingungen, die Rohstoffverfügbarkeit, aber auch die Wettbewerbssituation der Anbieter prägen in jedem Kulturkreis die Beziehung der Menschen zu ihren Lebensmitteln und sind maßgeblich für deren Präferenzen. Wer Lebensmittel anbietet, als Produzent oder Händler, muss sich der kulturellen Rahmenbedingungen bewusst sein. Wer sich mit seinen Angeboten am besten auf die im Unterbewussten schlummernden Bedürfnisse einzustellen weiß, besitzt die größten Erfolgsaussichten. Die Weisheit des Marktes lässt sich besser verstehen, wenn die Herkunft dieser Bedürfnisse verstanden wird. Dieses Kapitel beschäftigt sich daher mit dem Menschen als Konsument, Manager oder Mitarbeiter. Allerdings geschieht dies nicht – wie in klassischen Lehrbüchern zu finden – unter einem soziologischen oder ökonomischen Blickwinkel, sondern vielmehr aus evolutionsbiologischer und ethisch-kultureller Sicht.

3.1 Die Evolution der menschlichen Ernährung

Die Gattung Homohat sich im Verlauf ihrer Geschichte vom Hochland Afrikas in mehreren Auswanderungswellen über die ganze Erde ausgebreitet und musste sich ständig an neue Habitate mit zunächst fremdartigen Lebensmitteln gewöhnen. Im Verlaufe der über zwei Millionen Jahre andauernden Ausbreitung wurde der Mensch zu dem, was er heute ist und isst: Ein extrem flexibler und anpassungsfähiger „Allesfresser“. Wir müssen heute überrascht zur Kenntnis nehmen, dass viele lebenserhaltende Verhaltensweisen aus dieser schwierigen Zeit auf der Festplatte im Gehirn eingebrannt sind und uns noch immer prägen. Der Mensch ist ein Kind der Steinzeit, präziser ausgedrückt ein Kind der Eiszeit. Diese Prägungen kollidieren häufig mit den Gegebenheiten der modernen Welt, so kämpfen Kultur und Umwelt gegen unsere Gene. Das uralte Erbe steinzeitlicher Überlebenskunst, das Echo aus der Eiszeit, wird mit dem Auftreten von Zivilisationskrankheiten in Verbindung gebracht und die moderne Ernährung kämpft in der Gegenwart mit ihrer Vergangenheit. Dass es hier Zusammenhänge gibt, tritt immer häufiger in den Vordergrund. Diese beginnen sich langsam zu verbreiten. So versucht ein relativ junger Zweig der Medizin, die Paläomedizin, bestimmte Krankheiten des Menschen durch das Einbeziehen des entwicklungsgeschichtlichen Erbes besser zu verstehen und zu therapieren (Nesse und Williams 1998). Die ebenso junge Paläopsychologiebemüht sich, das Verhalten des modernen Menschen unter dem gleichen Aspekt einzuordnen. Das Auftreten bestimmter Krankheiten im Zusammenhang mit der Ernährung spielt bei diesen Ansätzen eine dominierende Rolle. Nicht zuletzt wird seit einigen Jahren unter dem Namen Paläodiäteine Form der Ernährung mit Produkten propagiert, die schon der Steinzeitmensch unter seinem Feuersteinmesser hatte (Cordain und Friel 2009).

Als Beginn der menschlichen Geschichte gilt das Auftreten der Gattung Homo vor etwa 2,4 Millionen Jahren. Rafft man diesen Zeitraum gedanklich zu einem 24-Stunden-Tag, steht jede einzelne Stunde für hunderttausend Jahre, jede Sekunde für 28 Jahre. Mehr als 99,5 Prozent seines Daseins hat der Mensch in der Steinzeit verbracht. Seine Entstehung fiel mehr oder weniger mit dem Beginn des Eiszeitalters zusammen. Dieses Wechselspiel von kalten und warmen Perioden mit raschen und extremen Klimaveränderungen verlangten ihm eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit ab und rüstete ihn gleichzeitig für einen erfolgreichen Überlebenskampf in allen Habitaten der Erde (Reichholf 2004, Paul 2012, Wuketits 2011).

Читать дальше