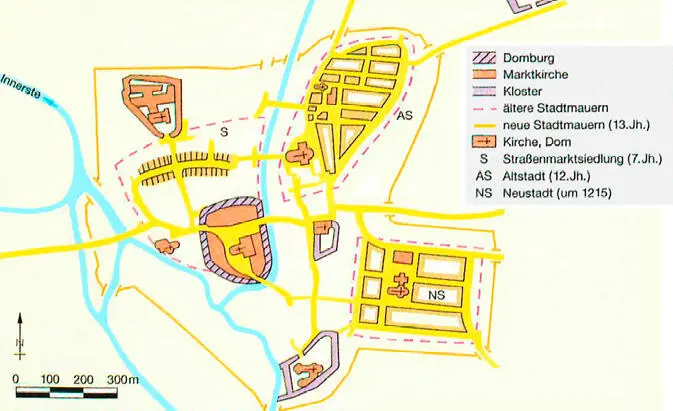

1 ...7 8 9 11 12 13 ...26 Am Beispiel Hildesheim, oben angeführt für den Entwicklungsweg aus einer Marktsiedlung freier Kaufleute, lässt sich der Prozess der Stadtwerdung und das Wirken der unterschiedlichen Faktoren gut nachvollziehen. [<<33]

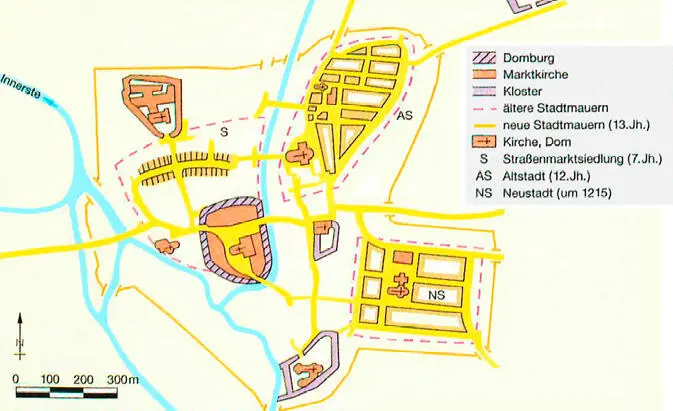

Abb 2 Die Entwicklung von Hildesheim 1000–1300

Beim späteren Hildesheim mündete ein kleiner, selbst teilweise in mehrere Arme geteilter Bach, die Treibe, in die Innerste, die im flachen Flusstal wiederum in mehrere Arme zerfiel. Die erste nachgewiesene historische Siedlung, ein Straßenmarkt von freien Kaufleuten aus dem 7. Jahrhundert, lag zwischen den beiden Gewässern am Fuß eines steileren Berges, an einem Fernhandelsweg, dem Hellweg. Dieser zog sich durch den Straßenmarkt und führte westlich auf eine Furt, über die man die beiden Arme der Innerste überqueren konnte. Diese Wik-Siedlung bekam ihr Marktrecht vor dem Jahr 1000 durch den regionalen Adel bestätigt. Ein zweiter Siedlungskern war ein Bischofssitz, der ab 815 einige Hundert Meter entfernt auf einem Hügel südlich der Kaufmannssiedlung erbaut wurde, gut gesichert durch den den Bischofssitz in einem Halbkreis südlich umrundenden Fluss Treibe. Zu diesem Zeitpunkt muss die Wik-Siedlung also schon so bedeutend gewesen sein, dass die Gründung eines Bistums, das von Elze, knapp 20 km von Hildesheim entfernt, dorthin verlegt wurde, legitimiert war. 852 wurde mit dem Bau des Domes begonnen und um 1000 wurde der ganze Dombezirk zu einer Domburg ausgebaut und mit einer Mauer umgeben.

Im 11. Jahrhundert können wir den Bau mehrerer Klöster feststellen sowie den Bau einer Marktkirche nördlich des Wik, das nun auch selbst von einer Mauer umgeben wurde. Im 12. Jahrhundert, einer Periode besonders intensiver Stadtgründungen, wurde im Nordosten, auf einer Insel der Treibe und östlich davon, eine Bürgerstadt [<<34] planmäßig angelegt, die später den Namen „Altstadt“ erhielt. Anfang des 13. Jahrhunderts folgte die Gründung einer weiteren Stadtzelle im Osten, jenseits der Treibe, mit fast kolonialstädtisch anmutendem regelmäßigen Stadtgrundriss und einer Marktkirche. Zunächst war jeder dieser Siedlungskerne für sich selbst ummauert, erst im 13. Jahrhundert wurde eine alle Siedlungen umfassende Stadtmauer errichtet. Allerdings waren damals die Siedlungskerne noch nicht rechtlich zu einer Einheit verschmolzen. Der Konflikt zwischen Bischof und Bürgerschaft, die sich zunehmend von ihrem Stadtherrn zu emanzipieren suchten, spiegelte sich im Streit zwischen bürgerlicher Altstadt und dompröpstlicher, also dem Bischof unterstehender Neustadt, der teilweise auch gewaltsam ausgetragen wurde. Erst 1583 wurde eine „Union“ der beiden Stadtteile gebildet und ein „Samtrath“ zur Koordination eingesetzt, außerdem die innere Mauer niedergelegt.15

Frankfurt am Main bildet eines der bedeutendsten Beispiele für eine Stadt, die sich aus einer königlichen Pfalz entwickelte. Hervorzuheben ist zunächst die im Namen manifestierte Lage an einem sehr gut passierbaren Mainübergang. Wenige Meter nördlich der Furt bot ein langgestreckter Höhenrücken, der spätere Domhügel, hochwasserfreies Siedlungsgelände, das gleichzeitig nach verschiedenen Richtungen gegen Angreifer geschützt war: Im Süden bot der damals noch deutlich breitere Main Schutz vor Annäherung, im Osten erschwerte ein Sumpfgelände den Zugang, im Norden war ein vermoorter Altarm des Main ein ähnliches Hindernis. Nur vom Westen, vom Karmeliterhügel (heute “Römerberg“) aus, war das Gelände gut zugänglich. Die Siedlungsgunst zeigt sich u. a. darin, dass der Platz schon seit 3000 v. Christus besiedelt war. Seit 70 n. Chr. war das Untermaingebiet unter Kaiser Vespasian in den römischen Machtbereich einbezogen. Am Standort Frankfurt gab es im 2./ 3. Jahrhundert eine Straßenstation, im 4./ 5. Jahrhundert einen Brückenkopf der Provinzhauptstadt Mogontiacum (Mainz) zur Sicherung der Mainfurt. Für die Franken wurde der Platz ab dem 6. Jahrhundert zu einem wichtigen Vorposten für den Ausgriff nach Osten, wohl auch bald schon Königsland und Sitz eines fränkischen Grafen. 794 wird der Name „Franconofurd“ erstmals erwähnt im Zusammenhang mit einer Reichssynode, die Karl der Große dort in einem fränkischen Königshof veranstaltete. Für eine so große Versammlung mit Hunderten der Edlen und Würdenträger des Reiches samt [<<35] Gefolge, die sich über viele Wochen oder gar Monate hinzog, waren umfangreiche Vorräte notwendig bzw. es musste dort möglich sein, Ressourcen an Nahrungsmitteln und Futter rasch aus dem näheren und weiteren Umland zu mobilisieren. Die Pfalz “Franconofurd“ war also bereits 794 wirtschaftlich recht potent, die Rede ist von 450 Tagwerk Land (=180 ha), außerdem stand südlich des Mains der umfangreiche Königsforst für Holz und Wild zur Verfügung. Die Lage am Untermain, nur wenige Kilometer vom Rhein entfernt, erleichterte die Beschaffung von Nahrungsmittel und Futter auf dem Wasserweg – die Teilnehmer an der Synode führten sicherlich Hunderte von Pferden mit sich. Nach der Reichsteilung von 843 wurde Frankfurt – neben Regensburg – zum „Hauptort des Ostreiches“16 und häufig von Königen besucht. Allerdings zeigt die Periode der „scheinbaren Königsferne“ im 11./12. Jahrhundert, während der Frankfurt zum Fernhandelsplatz aufstieg, dass die Stadtentwicklung nicht nur von der direkten Begünstigung durch den König abhing. Als die staufischen Könige seit Mitte des 12. Jahrhunderts wieder zurückkehrten, eine neue Burganlage am Mainufer bauten (heute Salhof, Teil des Historischen Museums) und die Messen, die sich in Frankfurt etablierten, förderten, schuf dies die Rahmenbedingungen für Frankfurt, sich im 13. Jahrhundert ummauert als rechtliche und politische Einheit zu etablieren. Die Privilegierung mit der Goldenen Bulle von 1356 – Frankfurt als Stadt der Königswahl – bestätigte nur eine bereits etablierte Praxis und unterstrich die hohe Bedeutung der Stadt.17

2.4 Kerne frühmittelalterlicher Stadtentwicklungen: Von der „Burg“ zur „Stadt“

Fassen wir diese Befunde zusammen: Kerne frühmittelalterlicher Stadtentwicklungen waren häufig befestigte Sitze weltlicher oder geistlicher Herrscher. Der Bedarf dieser Herren, einschließlich ihres Gefolges, an Nahrung, vor allem aber auch an anderen [<<36] Waren, zog Handwerker und Händler an. Markt, Zoll und Münze waren dann Zubehör einer solchen städtischen Siedlung. Eine die ganze Siedlung umfassende Mauer war dagegen häufig erst eine Leistung der Stadtgemeinde im Hochmittelalter, nach 1100.

Diese befestigten Herrensitze wurden in den Quellen meist „Burg“ genannt. Peter Johanek betont, dass das lateinische civitas im Kloster Fulda Anfang des 9. Jahrhunderts mit „Burg“ übersetzt wurde. Und als Bonifatius 742 dem Papst die Gründung der mitteldeutschen Bistümer Würzburg, Buraburg und Erzburg meldete, und dabei die lateinischen Begriffe castellum, oppidum und urbs auf einer Ebene nebeneinander stellte, war der Papst besorgt und insistierte, dass Bischofssitze nicht in Dörfern oder unbedeutenden Städten errichtet werden dürften, sondern nur in einer civitas im antiken Sinne.18 “Burg“ war, so schließt Johanek aus den Quellen, im 9. und 10. Jahrhundert eben nicht identisch mit dem Bild der Höhen- oder Wasserburg, das automatisch – wenn heute der Begriff fällt – vor unserem geistigen Auge aufzieht. Diese Art von Burgen wurde erst seit dem 12. Jahrhundert typisch und monopolisierten den Begriff „Burg“ danach zunehmend.19 Im 9.-11. Jahrhundert bezeichnete „Burg“ vielmehr, so Johanek, eine „Großsiedlung mit differenzierter Bevölkerung, die durch besondere Rechtsverhältnisse charakterisiert waren.“20 So wird Köln im Annolied um 1100 als die sconistir burge (= schönste Stadt) bezeichnet; Köln war damals und für längere Zeit die weitaus größte Stadt in Deutschland mit deutlich über 10.000 Einwohnern. „Burg“ wurde auch für die deutschen Namen alter Römerstädte verwendet, etwa Augs-burg, Regens-burg oder Straß-burg.21 Die Stadtvorstellung des frühen und hohen Mittelalters war also weitgehend reduziert auf die Schutzfunktion; „Stadt“ wurde um 1000 wahrgenommen als „Groß-Burg“.22 Diese Fokussierung auf die Schutzfunktion der [<<37] Stadt, ihre Wehrhaftigkeit, kam auch in der bildlichen Darstellung zum Ausdruck, etwa im Stadtsiegel, auf dem bevorzugt Tore, Mauern, und Zinnen die Stadt in ihrer Gesamtheit repräsentieren.23

Читать дальше