Heinz Pürer - Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

Здесь есть возможность читать онлайн «Heinz Pürer - Publizistik- und Kommunikationswissenschaft» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Publizistik- und Kommunikationswissenschaft: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Publizistik- und Kommunikationswissenschaft»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Publizistik- und Kommunikationswissenschaft — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Publizistik- und Kommunikationswissenschaft», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

• dem Verhältnis von Politik und Medien, d. h. mit Aspekten der Kommunikationspolitik und der politischen Kommunikation, insbesondere mit medialer Politikvermittlung;

• Public Relations und Werbung sowie deren Abgrenzung von journalistischer Kommunikation;

• der Erforschung von Organisations- und Unternehmenskommunikation;

• nicht zuletzt gehören aber auch der Massenkommunikation vorgeschaltete und nachgelagerte Erscheinungen wie etwa das Nachrichtenwesen, die Markt- und Meinungsforschung sowie Marketing und Medienmanagement zum Gegenstand der Kommunikationswissenschaft.

Die Zeitungs- und Publizistikwissenschaft der 1950er- und 1960er-Jahre konzentrierte sich in ihren Lehr- und Forschungsbemühungen im Wesentlichen auf die Kernbereiche Presse, Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen) und Film sowie – in geringerem Ausmaß – auf originäre Publizistik, deren Bedeutung weiterhin schwindet und damit auch das wissenschaftliche Interesse an ihr. Als hochkomplex erweist sich die Erforschung zwischenmenschlicher (Face-to-face-)Kommunikation, der sich neben der Kommunikationswissenschaft v. a. Sprachforscher, Psychologen, Soziologen und Pädagogen annehmen.

Im Gefolge neuer Entwicklungen im Medienbereich weitete die Kommunikationswissenschaft ihren Fachgegenstand verständlicherweise aus. Ihr Interesse gilt neben Presse und Rundfunk seit geraumer Zeit, wie erwähnt, auch den »neuen Medien«, (insbesondere Kommunikation in und mittels Onlinemedien) sowie weiteren bereits angeführten »Materialobjekten«. Wenn sich die Kommunikationswissenschaft also in erster Linie gegenwärtiger und aktueller Phänomene von Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation sowie Onlinemedien annimmt, so sollte dies nicht zu einer Vernachlässigung traditioneller Forschungsfelder führen. Dies gilt insbesondere für die historische Kommunikationsforschung: Ihre nicht einfach zu bewältigende Aufgabe ist es, die Medienge schichte zur Kommunikationsgeschichte weiterzuentwickeln und die bisherige historische Entwicklung der Massenmedien in ihre jeweiligen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Kontexte einzubetten.

1.2 Das Lehr- und Forschungsfeld

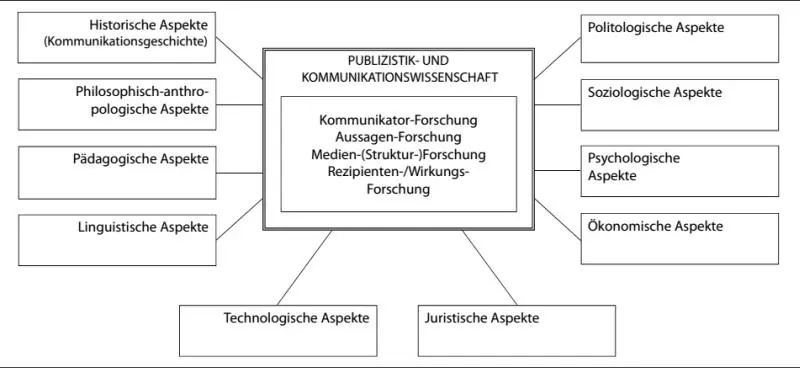

Die Kommunikationswissenschaft hat also, wie dargelegt, einen umfassenden Untersuchungsgegenstand. Sie stellt somit ein weites (und sich im Zuge der rasanten Entwicklung im Medienbereich immer noch ausweitendes) Lehr- und Forschungsfeld dar. Dies ist wohl der Grund dafür, dass es nur wenige Versuche gibt, ihren komplexen Fachgegenstand modellhaft aufzubereiten, wie dies aus Abb. 1ersichtlich ist. Das Modell bzw. die Systematik ist in mehr oder weniger modifizierter Form auch in andere Lehrbücher eingeflossen (vgl. Beck 2010, S. 163; vgl. Bonfadelli et al. 2010, S. 6). Solche Modelle bzw. Systematisierungsversuche sind bisweilen auch nicht unproblematisch; nur selten gelingt es nämlich, alle denkbaren Teildisziplinen gebührend zu berücksichtigen. Zudem besteht beim Aufgliedern immer die Gefahr, ein Fach in scheinbar zusammenhangslose Teilbereiche zu zerstückeln. [19]Die nachfolgende Systematik (vgl. Abb. 1) versucht zweierlei: Sie will zum einen die wichtigsten Lehr- und Forschungsfelder der Kommunikationswissenschaft ausweisen; und sie möchte zweitens den trans- und interdisziplinären Charakter des Faches als Sozialwissenschaft aufzeigen und damit deutlich machen, dass man sich dem Gegenstand Kommunikationswissenschaft aus je unterschiedlichen Perspektiven nähern kann.

Abb. 1: Das Lehr- und Forschungsfeld der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

(eigene Darstellung)

Als eine unter mehreren Möglichkeiten bietet es sich an, einen solchen Systematisierungsversuch am Beispiel eines vereinfacht dargestellten publizistischen Prozesses vorzunehmen. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass solche Prozesse in soziopolitische, -ökonomische, -kulturelle und technologische Bezüge eingebettet sind. Ausgangspunkt ist folgendes, aus der traditionellen Massenkommunikation stammende Denkmodell (das im Prinzip auch auf Formen computervermittelter Kommunikation anwendbar ist):

Ein Journalist (= Kommunikator ) berichtet über ein beobachtetes Ereignis in seinem Beitrag (= Aussage ) in einer Zeitung oder im Rundfunk (= Medium ); er wendet sich dabei an ein Publikum (= Rezipienten ) und beabsichtigt bzw. erzielt – möglicherweise in anderer als intendierter Weise – eine Wirkung (= Wirkung ).

Der amerikanische Kommunikationsforscher Harold D. Lasswell hat dieses Modell in seiner bereits 1948 geprägten und weithin bekannten Formel festgehalten (vgl. Lasswell 1948, 37–51):

| who says | communicator |

| what | content |

| in which channel | medium |

| to whom | recipient, audience |

| with what effect | effect |

[20]Lasswell fragt also nach den Bestandteilen des Kommunikationsprozesses, den er als System sieht. Zugleich ermöglicht seine Systematik eine Zuordnung einschlägiger Forschungsbereiche der Kommunikationswissenschaft (vgl. Burkart 2002, S. 492ff). Dementsprechend lassen sich in der Kommunikationswissenschaft in einem ersten Schritt die folgenden wichtigen (voneinander nicht immer exakt abgrenzbaren – vgl. w. u.) Forschungsfelder ausfindig machen:

| Kommunikator-Forschung : | hat die Medienschaffenden, die Journalisten, die Programmgestalter etc. in der Massenkommunikation und der computervermittelten Kommunikation, aber auch Kommunikatoren in der Werbe- und Organisationskommunikation etc. in ihrem (engeren oder weiteren) Berufsumfeld zum Untersuchungsgegenstand; |

| Aussagen -Forschung: | befasst sich mit den in Massenmedien sowie in Formen computervermittelter Kommunikation (z. B. in Foren, Chats, Blogs, in sozialen Netzwerken, Tweets, mobilen Diensten, Applikationen etc.) sowie in der Werbe- und Organisationskommunikation vorfindbaren Inhalten (Kommunikaten); |

| Medien -Forschung: | untersucht die klassischen Massenmedien sowie an Öffentlichkeiten gerichtete Onlinemedien in ihren vielgestaltigen Ausprägungen, in ihren Strukturen und Organisationsformen, in ihren formalen Angebotsweisen, technisch bedingten Eigengesetzlichkeiten und Funktionsweisen; |

| Rezipienten-Forschung: | legt den Fokus auf die Nutzer der Massenmedien, die Leser, Hörer, Zuschauer und User, ihre Nutzungsgewohnheiten, Nutzungsmotive und Nutzungserwartungen; |

| Wirkungs-Forschung: | versucht, den Folgen von Kommunikation, Massenkommunikation sowie computervermittelter Kommunikation auf den Grund zu gehen, den individuellen wie sozialen Wirkungen – den Wirkungen im Bereich der Kenntnisse und des Wissens, der Einstellungen und Meinungen, des Handelns und der Verhaltensweisen sowie der Emotionen bzw. Gefühle. |

Keines der hier aufgezählten Lehr- und Forschungsfelder kann jedoch ausschließlich für sich betrachtet werden (s. o.). Da zahlreiche Fragestellungen eines Forschungsfeldes oftmals andere tangieren, ist es sinnvoll, je nach Forschungsfrage andere Feldbereiche mit zu berücksichtigen. Dies lässt sich exemplarisch etwa an der Kommunikatorforschung (am Beispiel der Journalismusforschung) aufzeigen (vgl. Kap. 4.1). Die Zeitungs-, Hörfunk- und Fernsehjournalisten sowie ihre Kollegen in professionell arbeitenden Onlineredaktionen agieren nicht im ›luftleeren Raum‹. Sie sind – je nach Medienbetrieb – eingebunden in eine Redaktion mit in aller Regel hierarchischen Strukturen; sie arbeiten unter spezifischen Bedingungen der Redaktionsausstattung, unter Zeit- und Konkurrenzdruck sowie unter ökonomischen Zwängen und Marktanforderungen; sie gehören Medienunternehmen mit unterschiedlichen Organisationsstrukturen an; sie verfügen über ein mehr oder weniger konkretes Publikumsbild; nicht zuletzt haben sie je unterschiedliche Erziehungsstile und Prozesse der gesellschaftlichen und beruflichen Integration (Sozialisation) erfahren. Kommunikatorforschung wird also im Kern speziellen Berufsfragen (z. B. des Journalismus) auf den Grund gehen; zugleich wird sie (daneben) aber auch andere Aspekte mitergründen – Aspekte, die Bereiche wie z. B. die Aussagen-, Medien- oder Rezipientenforschung tangieren, um sich so ein zuverlässiges und differenziertes Bild über eine untersuchte Kommunikatorengruppe zu machen. Gleiches gilt vice versa für die Erforschung der anderen Bereiche.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Publizistik- und Kommunikationswissenschaft»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Publizistik- und Kommunikationswissenschaft» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Publizistik- und Kommunikationswissenschaft» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.