Dieser Impetus, Bildungsanstrengungen für die im ökonomischen Sinne armen und behinderten Menschen zu unternehmen, ist besonders hervorzuheben, denn in den höheren Gesellschaftsschichten hatte es zu allen Zeiten pädagogische Anstrengungen für Personen mit Sinnes- und Körperbehinderung gegeben. Nach Jürgen Oelkers war „die Verschulung der ‚unteren Stände‘ der ‚Testfall‘ der pädagogischen Aufklärung“ ( Benner/Oelkers 2004, 102). Die von ihm herausgestellten drei wesentlichen Innovationen der Aufklärung, nämlich das experimentelle Verfahren der Naturwissenschaften, das Konzept der öffentlichen Bildung sowie die sensualistische Lerntheorie, waren notwendige Bedingungen für die ersten planvollen Erziehungsversuche für junge Menschen mit einer Behinderung.

Menschen mit Behinderung im Altertum

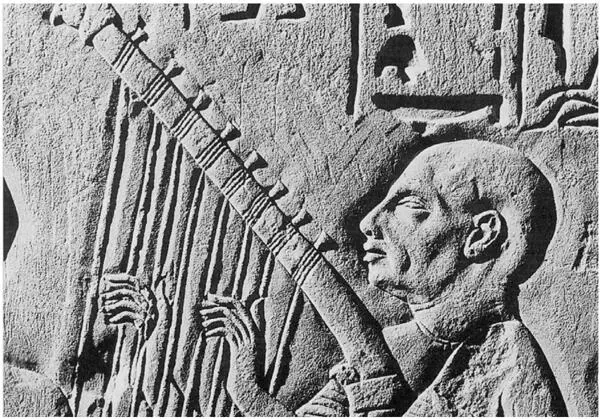

Doch zunächst sei daran erinnert, dass es bereits im Altertum gebildete Menschen mit einer Behinderung gab. Das blinde Mädchen von Brauron etwa gehörte zum Kreis gehobener Töchter Athens, deren Mädchenbildung im Rahmen des Artemiskultes erfolgte und das „nicht nur in den Kreis der sehenden Mädchen integriert, sondern […] wahrscheinlich sogar eine herausgehobene Position“ innehatte ( Hoof 1990, 270). Auch in anderen Kulturkreisen gab es frühe Bildungsbemühungen um Menschen mit Blindheit, die meist handwerklicher Natur waren. So berichtet Wanecek (1969, 28f) von Zusammenschlüssen blinder Musiker und Masseure in Japan und China, die ihren Nachwuchs selbst heranbildeten, und Grosse (1993) erwähnt die Aufmerksamkeit, die in der Kultur der Sumerer einzelnen behinderten Menschen entgegengebracht wurde. Für das frühe Christentum wird von dem gelehrten Blinden Didymus (313–398 n. Chr.), ägyptischer Herkunft, erzählt, der ein aus Holz angefertigtes Alphabet benutzte, mit Hilfe des Tastsinns das griechische Alphabet erlernte und es bis zum Leiter der theologischen Hochschule von Alexandria brachte (Azer 1990). Und auch für das häufig als finster bezeichnete Mittelalter kann nicht pauschal von Ablehnung und Ausschluss von Menschen mit Behinderung die Rede sein:

„Von den verschiedenen Arten der Darstellung Gehörloser im Mittelalter her […] scheint es, daß die Gehörlosen trotz ihrer Andersartigkeit im Mittelalter weniger benachteiligt waren als andere Behinderte.“ ( de Saint-Loup 1993, 447)

„Wolfskinder“

Selbst verwahrlosten, wilden, geistig zurückgebliebenen „Wolfskindern“, die, einmal aufgegriffen, die Menschen des Mittelalters vor große Rätsel hinsichtlich ihrer Wesenshaftigkeit stellten, wurde keinesfalls pauschal die Fähigkeit zur Entwicklung abgesprochen. Am Beispiel des bislang ältesten Berichtes über ein Wolfskind aus dem 14. Jahrhundert, dem hessischen Wolfsjungen, lesen wir als Fazit einer gründlichen Quellenanalyse folgendes Urteil:

„Es wird deutlich, daß der Junge – so befremdlich er auch gewirkt haben mag – für seine Zeitgenossen nur eine relative Gefahr dargestellt haben kann, denn sonst hätte man sich nicht um ihn gekümmert, ihn ernährt, ihm den aufrechten Gang beizubringen versucht und ihm eine Sprachfähigkeit zugeschrieben. Der Wolfsjunge konnte ohne ‚Verdammung‘ das bleiben, was er war: ein Kind, das Hilfe brauchte. Wahrscheinlich geschah dies nicht zuletzt deshalb, weil man in dem Kind eher ein Kuriosum und ein menschliches Wesen, aber kein Teufelswerk sah, weil man weniger eine schaurige Geschichte erzählen wollte, sondern vielmehr einen Hinweis geben auf die […] Lernfähigkeit der Kinder.“ ( Saathoff 2001, 104f)

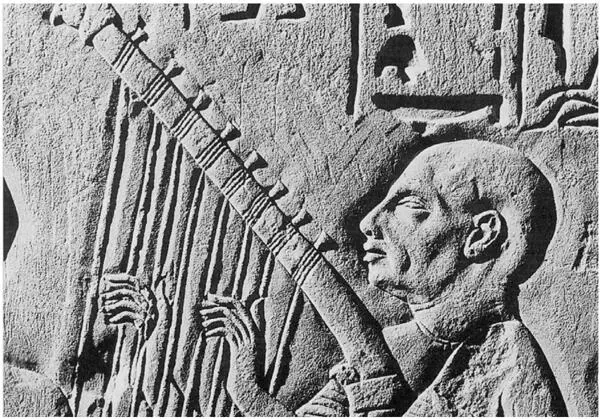

Abb. 2.1: Altägyptisches Grabrelief

Angehörige der Oberschicht mit Behinderung

Nicht unerwähnt seien in diesem Zusammenhang schließlich die nachgewiesenen Bildungsanstrengungen für hochgradig Hörgeschädigte aus den höheren Gesellschaftsschichten, die bereits im 16. Jahrhundert in Spanien durch den Benediktinermönch Pedro Ponce de Leon (1510–1584) unternommen wurden und die Nachahmer sowohl in England und den Niederlanden als auch in Frankreich und Deutschland fanden. Nach Löwe (1992, 25ff) liegt in diesen ersten planmäßigen Unterrichtsversuchen der Beginn der Beschulung hörgeschädigter Kinder, denn im Unterschied zu früheren Zeiten, wo es sich in der Regel nur um den Unterricht einzelner, meist erwachsener Personen handelte, wandten sich diese Lehrer nun bewusst Kindern und Jugendlichen zu, die sie zunehmend in kleinen Gruppen zusammenfassten.

europäische Aufklärung

Auch wenn es bereits in früheren Jahrhunderten immer wieder Bildungsbemühungen um Menschen mit Behinderung gegeben hat, so kann von einem planvollen Beginn jedoch erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die Rede sein. Die „Entdeckung der Bildbarkeit Behinderter“ ( Ellger-Rüttgardt/Tenorth 1998) war möglich geworden, weil mit den Ideen der europäischen Aufklärung das allgemeine Bildungsrecht für jeden und damit auch für den behinderten Menschen proklamiert wurde. Der Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) hat Aufklärung wie folgt definiert:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere Aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ ( Herrmann 2005, 99)

pädagogisches Jahrhundert

Weil jeder Mensch auf Lernprozesse angewiesen ist, weil Bildung und Erziehung den „neuen Menschen“ schaffen wollen, der in der Lage ist, sich seines Verstandes zu bedienen, wird das 18. Jahrhundert immer wieder als das „pädagogische Jahrhundert“ bezeichnet (Herrmann 1981; 1993; 2005; Tenorth 2008).

John Locke

Bedeutsam für die Pädagogik der Aufklärung waren vor allem die Ideen des englischen Philosophen John Locke (1632–1704), der als Sensualist die Bedeutung der Sinne für Wahrnehmung, Denken und Erkenntnis als zentral hervorhob. Die Aussage, dass Ideen nicht etwa göttlichen Ursprungs, also angeboren seien, sondern durch sinnliche Erfahrungen entwickelt und aufgebaut werden, eröffnete eine radikal neue Sicht auf die Entwicklungsfähigkeit eines jeden Menschen und unterstrich zugleich die Notwendigkeit von Erziehung und Bildung.

Locke beeinflusste vor allem die Vertreter der französischen Aufklärung, wie etwa die Enzyklopädisten d’Alembert und Diderot, aber auch Rousseau, Condorcet und Condillac ( Hofer-Sieber 2000).

„Brief über die Blinden“

Diderots „Brief über die Blinden“ von 1749 gewann entscheidenden Einfluss auf eine gewandelte Einstellung gegenüber behinderten Menschen ( Möckel 2006). Indem Diderot eine Sinnesbehinderung nicht mehr unter dem Aspekt eines Defizits betrachtete, sondern sich für Kompensationsleistungen durch andere Sinne, wie etwa den Tastsinn als „Vikariatssinn“ interessierte, bescheinigte er auch den in ihren Sinnen eingeschränkten Personen prinzipielle Bildungsfähigkeit. Folglich existierte nach Auffassung der Sensualisten kein grundlegender anthropologischer Unterschied mehr zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Damit bestand die Aufforderung an findige Pädagogen, Methoden und Hilfsmittel zu erdenken, durch deren Einsatz bei der Beanspruchung der „Stellvertretersinne“ das Bildungspotenzial behinderter Menschen zur Entfaltung zu bringen war.

Diderot thematisierte in seinem Brief bereits konkrete Fragen der Unterrichtung blinder Menschen wie die Gestaltung unterschiedlicher Unterrichtsfächer oder den Einsatz von Hilfsmitteln und gab damit unschätzbare Anregungen für die sich entwickelnde pädagogische Praxis der Bildung von Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Auch die Gruppe der „Taubstummen“ erfuhr durch Diderot eine ungeahnte Aufwertung, da Sprache und Verstand von ihm nicht mehr als unaufhebbare Einheit betrachtet wurden und damit Taubstumme nicht mehr, wie so häufig, als geistlose Wesen und nicht zur Kategorie des Menschen gehörend, betrachtet wurden. Diderot sah vielmehr in der Gebärdensprache eine natürliche und aussagekräftige menschliche Sprache. Deren besondere Wertschätzung schlug sich auch in seinem literarischen Werk „Rameaus Neffe“ nieder.

Читать дальше