Ich: Das ist entsetzlich! Wer hat denn Ihrem Sohne die Zunge gelöst?

Er: Unser Physicus.

Ich: Euer Physicus? Wer?

Er: Ja Herr. Er ist ein studirter, sehr geschickter, und weit und breit berühmter Mann.

Ich: Gott erbarme sich der Kranken, die bey ihm Hülfe suchen!

Er: Ey warum aber das?

Ich: Aber auch eine Frage: Können Sie die spanische Sprache?

Er: Nein, davon habe ich in meinem Leben kein Wort gehört.

Ich: Nicht – Aber muss man denn eine Sprache hören, wenn man sie will reden lernen?

Er: Das dächt ich doch.

Ich: Auch ich denke es. Und kann denn Ihr Sohn hören?

Er: Nein, auch nicht einmal einen Kanonenschuss.

Ich: Und nun besinnen Sie sich einmal – Wie kann denn Ihr Sohn die deutsche Sprache reden lernen, wenn er von keinem Menschen jemals ein deutsches Wort sprechen gehört hat?

Er: Nun sehe ichs ein – erkenne meinen Irrtum. Gott! was hat mein Sohn vergebens ausstehen müssen! Der dumme Physicus! hätte ich ihn doch nie gesehen!

Ich: Beruhigen Sie sich: denn alles diess kann nun weder Ihnen noch Ihrem Sohne helfen. Dem Physicus aber möchte wohl durch die Obrigkeit bedeutet werden: dass er künftig in Fällen, wo er nichts versteht, vorsichtiger werde, verständigere Männer, als er ist, um Rath frage, und dem Henker nicht ins Handwerk falle.

Traurig und trostlos musste der bekümmerte Vater von mir gehen. Seinen unglücklichen Sohn aber, dem die Zungenbänder zerschnitten waren, und dessen Zunge daher dick und unbeweglich war, musste ich seinem Schicksale überlassen, und konnte dabey nichts thun, als – mitempfinden und bedauern.

Hier klagt das Unglück selbst die Unwissenheit an; und es ist sehr betrübt, einen Menschen, aus Irrthum, verstümmelt zu sehen, dem auf keine Weise wieder geholfen werden kann […]

Es fällt mir noch Etwas bey, nämlich die Leute, die über den unglücklichen Zustand der Stummen spotten, sie, als wenn sie nicht auch Menschen wären, übel behandeln und zum Narren brauchen, auch wohl gar ihre Aeltern darüber aufziehen und sie verunglimpfen, dass sich deswegen manche ihrer stummen Kinder schämen. Allein es ist sehr thöricht über Anderer Unglück zu spotten, das doch auf so mancherley Weise einem Jeden alle Tage begegnen kann. Aeltern aber haben gar nicht nöthig, sich ihrer taubstummen oder gebrechlichen Kinder wegen zu schämen. Auf die Frage wegen einem Blindgebornen an unsern Heiland: Wer hat gesündigt, dieser, oder seine Aeltern? war die Antwort von ihm: Weder dieser noch seine Aeltern haben gesündigt, sondern dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werde an ihm. Joh. 9, 3.“ (Heinicke 1912, 87f u. 103f)

Unterricht armer Landeskinder

Das Besondere an dem kurfürstlichen Taubstummeninstitut zu Leipzig war nicht nur sein staatlicher Charakter, sondern die Tatsache, dass, laut Berufungsurkunde, auch „arme Landeskinder“ unentgeltlich zu unterrichten seien. Heinicke, der in zweiter Ehe verheiratet war und selbst vier Kinder aus erster Ehe hatte, begann mit etwa zehn gehörlosen Kindern seine Tätigkeit in Leipzig. Rechtlich unterstand das Institut der Leipziger Universität; die Räumlichkeiten waren zunächst sehr beengt.

Heinicke hegte große Pläne zum Ausbau eines international anerkannten Taubstummeninstituts, doch die Verhältnisse waren anders. Samuel Heinicke konnte in dem international geführten Gelehrtendisput um die „richtige“ Methode als Autodidakt und zudem als impulsive, wenig diplomatische Person nicht gewinnen. Er unterlag in der akademischen Welt in seinem Streit mit de l’Epée vor der Züricher Akademie im Jahre 1783 (Ernst 1906). Heinicke befand sich stets in materieller Abhängigkeit und finanzieller Not, was ihn letztlich auch hinderte, seine ausgearbeitete Lehrmethode sowie sein „Berufsgeheimnis“ (genannt „Arkanum“) zu veröffentlichen. Paul Schumann urteilt:

„Es ist eine tiefe Tragik im Leben Heinickes: Überall klafft der Gegensatz zwischen Idee und Ausführung. Heinicke stellte das Prinzip des in der Lautsprache sprechenden und in dieser Sprache denkenden Taubstummen auf und konnte doch nur selten seine Verwirklichung in vollkommener Form zeigen.“ (Schumann 1940, 147)

Heinickes Gesundheit litt zunehmend; Geld-, Existenzsorgen und Rivalitäten nahmen kein Ende, und die großen Pläne erfüllten sich nicht. Nur 63-jährig verstarb Samuel Heinicke am 30. April 1790. „Verarmt und unversorgt hinterließ der Verstorbene die junge Witwe, denn ein 1782 beantragtes Witwengehalt war nicht bewilligt worden.“ ( Winkler 1993, 326)

allgemeine Volksbildung

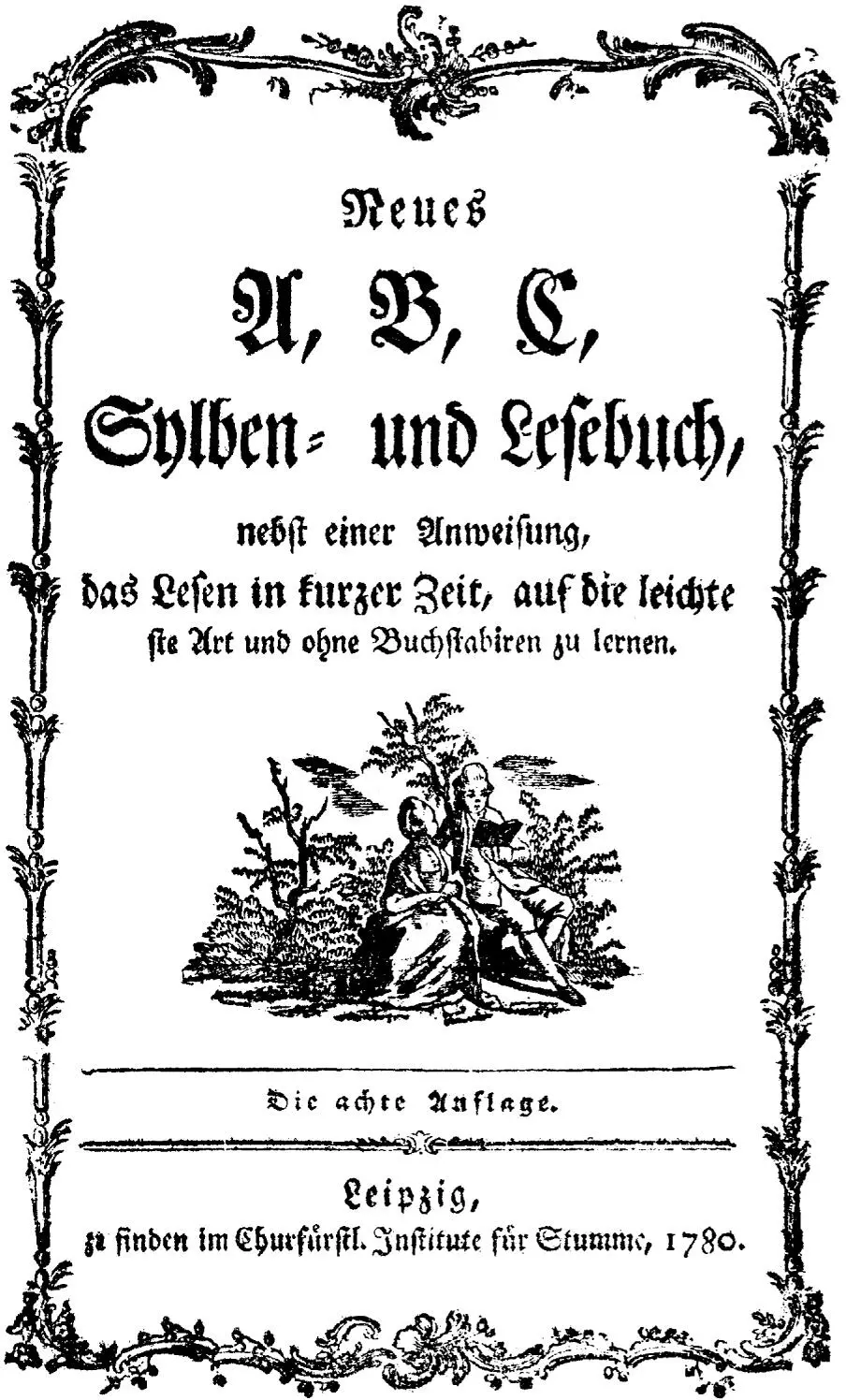

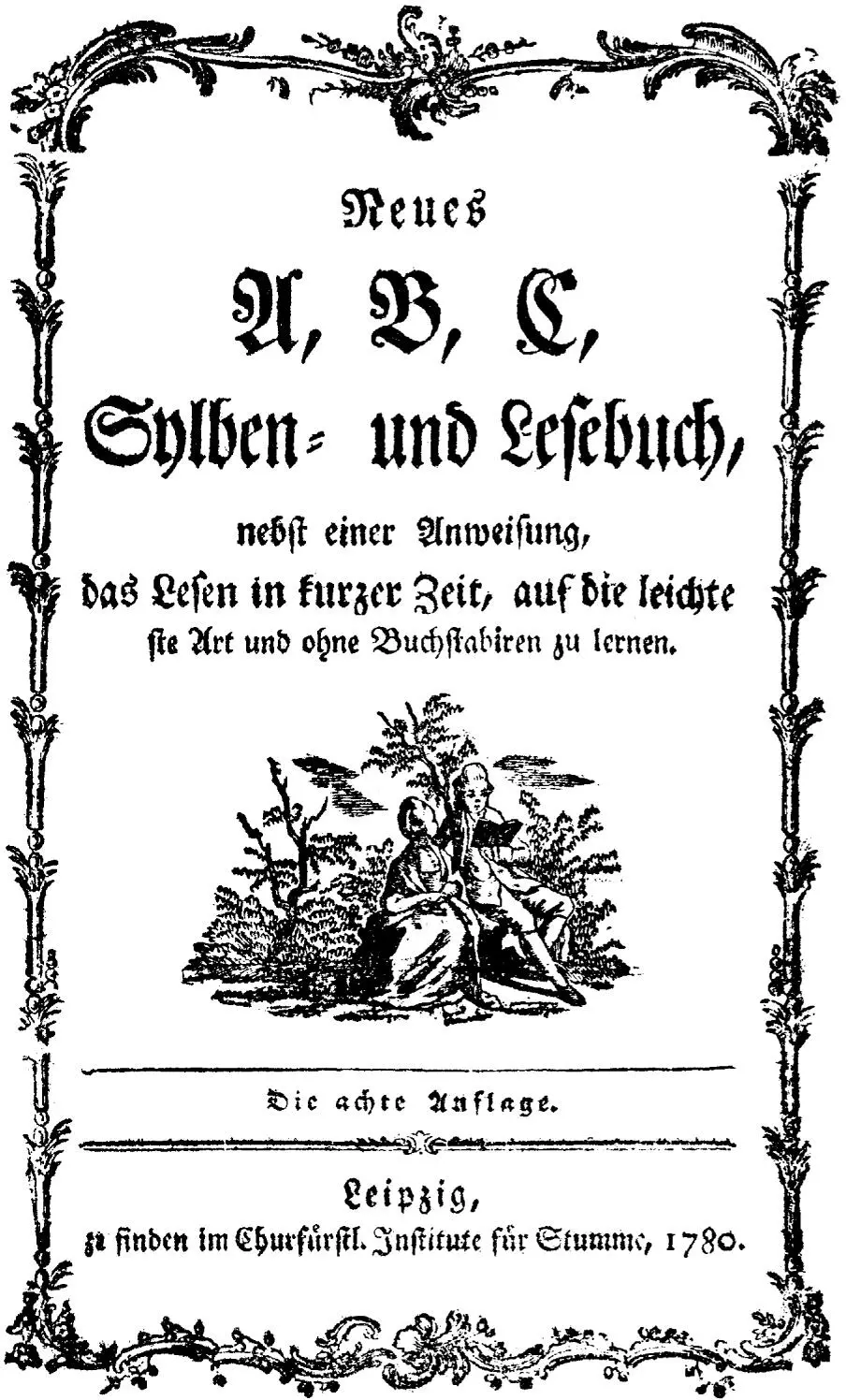

Heinicke war aber nicht nur ein Pionier der Gehörlosenpädagogik, sondern auch ein bedeutsamer Anreger der allgemeinen Volksbildung, insbesondere des Leseunterrichts in der Volksschule, für den er 1780 seine Fibel „Neues A, B, C, Sylben- und Lesebuch“ vorlegte. Darin geißelte er die herkömmliche Buchstabiermethode und forderte stattdessen, beim Leselehrgang bei den Lauten, also bei der Artikulation, anzusetzen:

Abb. 2.3: Heinickes Fibel 1780

„Die gewöhnliche Lesemethode beruhet auf einem alten Schlendrian, dieser aber auf einem Vorurtheile, das noch eine ganze Heerde Junge nach sich schleppt, wovon immer eins abscheulicher als das andre ist, und dieses Vorurtheil heisst Buchstabiren – vor der Lesekunst. Man hat bisher geglaubt, durch diese einzelne Tonleierei lesen zu lernen; allein das ist ganz unmöglich, und so lange die Welt steht, hat noch nie ein Mensch eine Sprache durch Buchstabiren lesen gelernt.“ ( Heinicke 1912, 523)

Plan: Lehrerseminar

Schließlich unterbreitete Heinicke seinem Kurfürsten 1784 einen Plan zur Errichtung eines Lehrerseminars, das in räumlicher Nähe zu dem Taubstummeninstitut stehen sollte, so dass eine enge Verbindung zwischen Elementar- und Taubstummenpädagogik in der Lehrerausbildung erreicht würde (Heinicke 1912, 544ff).

Anna C. E. Heinicke

Das Leipziger Taubstummeninstitut hätte nach dem Tode Heinickes vermutlich über kurz oder lang seine Existenz eingebüßt – es gab viele Widersacher, nicht zuletzt in der Universität vor Ort –, wenn nicht eine Frau auf den Plan getreten wäre, die energisch, kompetent und mit viel psychologischem Geschick das Haus weiterführte: Anna Catharina Elisabeth Heinicke (1757–1840). Es war Heinickes Witwe, die 1790 noch eine junge Frau war und die bis zum 1. Januar 1829, also fast 50 Jahre lang, die Gehörlosenschule leitete. Anna C. E. Heinicke gelang es, die Zustimmung des Kurfürsten zur Weiterführung des Instituts unter ihrer Leitung zu erwirken, und sie organisierte erfolgreich die Neueinstellung von Personal sowie den Umzug in bessere Lokalitäten. Sie initiierte die Einführung einer jährlichen Landeskollekte zur Unterstützung der Schule, und sie wurde nicht müde, durch rege Öffentlichkeitsarbeit das Interesse des Publikums für die Leipziger Anstalt zu wecken. Sie legte für die zahlreichen Besucher ein Gästebuch an, in das sich Johann Wolfgang Goethe unter dem Datum vom 7. Mai 1800 eintrug.

Anna Heinicke als Pädagogin

Anna C. E. Heinicke war nicht nur eine glänzende und phantasievolle Organisatorin, sondern zugleich eine kompetente Fachfrau. Joachim Winkler, der ein eindrucksvolles Portrait ihrer Person gezeichnet hat, berichtet auch von ihren pädagogischen Aktivitäten. So regte sie an, eine Überprüfung der „Verstandes- und Unterrichtsfähigkeit“ zukünftiger Schüler vorzunehmen, wobei sie klare diagnostische Kriterien vorschlug:

Читать дальше