„Man frage die Eltern, ob das Kind zu häuslichen, seinem Alter und Kräften angemessenen Verrichtungen zu gebrauchen ist – ob es mit anderen Kindern spielt – ob es sich wieder nach seiner Eltern Haus finden kann, wenn es so weit davon entfernt ist, daß das Kind es nicht mehr sieht – ob es Kleinigkeiten für kleine Münze holen […] ob er zählen kann, ob er bemerken kann wie viel Stühle, Tische, Personen in der Stube sind und wenn einiges davon wegenommen, wie viel noch übrig u wie viel fehlet […] Auch womit er sich beschäftiget, ob er Lust zur Arbeit zeiget oder ob er unbeschäftiget mehrere Stunden in Unthätigkeit bleibet.“ (Winkler 1993, 336)

Ihr psychologisches Geschick und Einfühlungsvermögen zeigen sich, wenn sie Überlegungen anstellt, wie eine Überprüfung der Fähigkeiten vonstatten gehen solle:

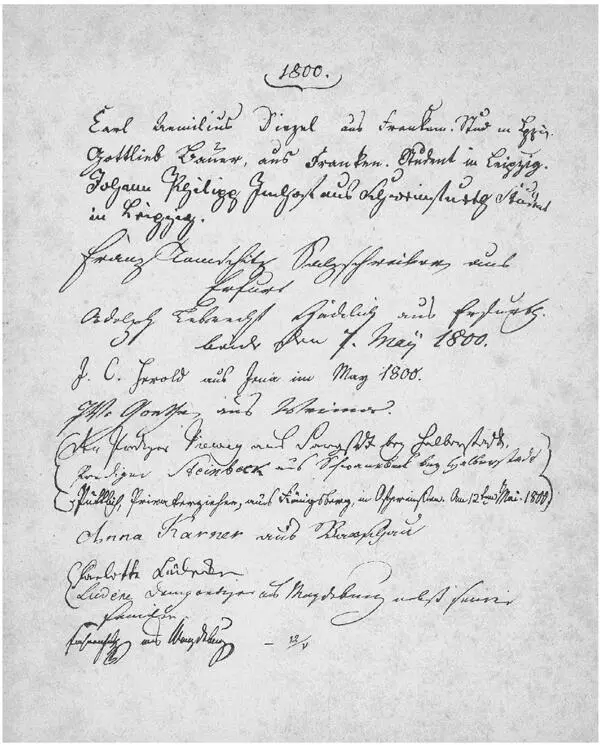

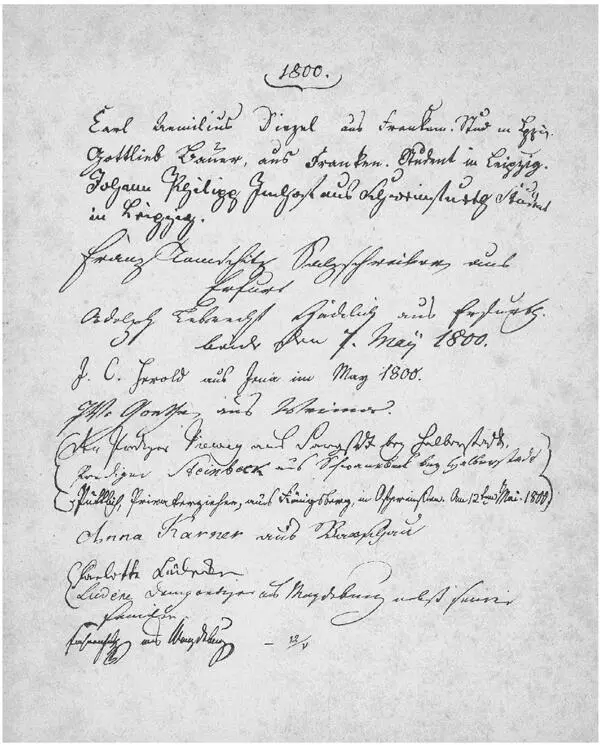

Abb. 2.4: Goethes Eintrag in das Fremdenbuch der Taubstummenanstalt zu Leipzig am 7. Mai 1800

„Eine solche Prüfung muß freilich von solchen Personen, die dem Kinde bekannt sind angestellt und vielleicht öfter wiederholt werden bis das Kind erst Zutraun zu dem Fragenden bekömt. Es ist dabei die äußerste Behutsamkeit nöthig um nicht zu bald über ein solch unglückliches Wesen abzustimmen. Die hl. Prediger und Schullehrer eignen sich am besten zu dieser menschenfreundlichen Untersuchung, denn bei ihnen und in ihrer Behausung ist nichts was den unglücklichen Taubstummen zurück schreckt. Ein liebevolles Annähern wird ihnen sein Zutraun erwerben. Nicht so ist es, wenn sie in eine Amtstube treten, da wird das Gemüth eines solchen Kindes beängstiget, es weiß nicht was die Herren von ihm wollen, es tritt schon in sich zurück […]“ (Winkler 1993, 336; die alte Schreibweise wurde leicht verändert, E.-R.)

Ausgestattet mit den Geldern einer Stiftung kaufte Anna Heinicke 1821 ein Haus mit Grundstück und hatte endgültig die Existenz des Leipziger Taubstummeninstituts gesichert.

„So ging nach genau 44 Jahren des Bestehens der Leipziger Taubstummenanstalt ein langgehegter Traum in Erfüllung. Unabhängig von Hauseigentümern, finanziell gesichert, mit wesentlich erweiterter Aufnahmekapazität ausgestattet, beherbergte das neue Institut im Jahre 1823 bereits 38 Schülerinnen und Schüler. Sie lernten in vier Klassen und hatten pro Woche 40 Stunden Unterricht. Dieser verteilte sich auf die Wochentage Montag bis Sonnabend und wurde nachmittags von 14 bis 17 Uhr erteilt.“ ( Winkler 1993, 338)

Schülerbiografien

Und was wissen wir über die Schüler des Leipziger Taubstummeninstituts? Wie sah ihr Alltag aus, und gelang es ihnen, sich in der Gesellschaft zu behaupten und ein eigenständiges Leben zu führen? Überlieferte Zeugnisse veranschaulichen Institutsalltag und Biografien einzelner Zöglinge und erfüllen so Ereignisse von vor mehr als 200 Jahren mit Leben.

Georg A. Hoffmann

Der spätere, hochgeehrte Kunstmaler Georg Andreas Hoffmann, der 1793 zum Mitglied der „Königlich-Preußischen Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften“ gewählt wurde, war seit 1781 Schüler bei Samuel Heinicke. Er stammte aus der Nähe von Bayreuth und war das vierte von insgesamt 15 Kindern eines evangelisch-reformierten Pfarrers, wobei neun der 15 Kinder als taubstumm galten. Georg Andreas besuchte zunächst keine Schule und lebte bis zum 28. Lebensjahr im Elternhaus; in seiner Freizeit ging er seinem Hobby nach: Malen und Zeichnen. Initiiert und auch finanziert durch einen aufgeklärten Reformer, den Freiherr von Erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, kam G. A. Hoffmann in die Taubstummenschule von Leipzig. Über seine Schulzeit lesen wir:

„Der 28jährige Georg Andreas war der älteste ‚Zögling‘ in Heinickes kleiner Residenz am Roßplatz und – ab 1782 – in der Klostergasse beim Thomaskirchhof. In der Klostergasse lebte Hoffmann bis 1784 mit der Familie Heinicke und weiteren 11 Schülern unterschiedlichen Alters. Wie schon in Eppendorf, waren die ‚Lehrlinge‘ voll in den Familienalltag Heinickes integriert. In den Räumen einer Etage schlief, speiste und lernte man gemeinsam; Freiluftaufenthalte erfolgten zumeist gruppenweise unter Aufsicht Heinickes oder seiner Frau. Bei Heinicke fühlten sich nicht alle ‚Zöglinge‘, aber zweifellos der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Georg Andreas ‚besser aufgehoben, als in ihrer Aeltern Hause‘ […]

Vor allem war die Beköstigung bei Heinicke für die Zeitverhältnisse ausgesprochen üppig. Es gab vier Mahlzeiten am Tag, mehrmals in der Woche Fleisch sowie reichlich Gemüse. Zu den Getränken, die gereicht wurden, gehörten (auch für Kinder!) Bier, Wein und Kaffee. Auch übermäßige Strenge mußten die Schüler im allgemeinen nicht fürchten. Ultima ratio der Strafen für faule, unachtsame, nachlässige und unfolgsame Kinder war der Ausschluß von den Mahlzeiten und Gemeinschaftsspielen. Lediglich die beengten Verhältnisse im ‚Churfürstlich Sächsischen Institut‘ gaben den Revisoren der Universität Leipzig, der die Aufsicht oblag, immer wieder Anlaß zu Beanstandungen […]

Georg Andreas Hoffmann hat sicherlich nichts dabei gefunden, mit jüngeren Mitschülern in einer kleinen Kammer zusammen zu wohnen. Das war er von Haus aus gewohnt. In der Kommunikation mit seinen Mitschülern konnte er die natürlichen Gebärden ‚testen‘ und weiter ausbilden, die er mit seinen gehörlosen Geschwistern entwickelt hatte. Die Gebärde war und blieb sein wichtigstes Verständigungsmittel im Umgang mit der hörenden Umwelt. Auf die Aneignung der Lautsprache legte er keinen gesteigerten Wert. Entsprechend bescheinigte ihm Anna Catharina Elisabeth Heinicke ‚geringe Fortschritte‘ beim Sprechenlernen […] nach Heinickes Lautiermethode. Aber Schreiben und Lesen lernte er einigermaßen, auch wenn es ihm mit seinen 28 Lebensjahren nicht leichtgefallen sein dürfte.

Zusammen mit Hoffmann besuchte der spätere Meißner Porzellanmaler Johann Gottfried Posselt (Posselt, 1770–1809) das Heinicke-Institut. Es ist denkbar, daß das gemeinsame Interesse an der Malerei eine engere Verbindung zwischen dem 18 Jahre Jüngeren und Georg Andreas bewirkte. Zusammen immatrikulierten sich beide – auf Vermittlung Heinickes – als Studenten […] an der Leipziger Kunstakademie […]“ ( Feige 1999, 33)

Christian A. Schlick

Einige seiner Zöglinge konnte Samuel Heinicke in dem sehr angesehenen Beruf des Porzellanmalers in Meißen unterbringen. Einer von ihnen war Christian August Schlick, der aus Leipzig stammte und der nach der Übersiedlung des Heinicke’schen Instituts von Hamburg-Eppendorf nach Leipzig 1778 als 30-Jähriger aufgenommen worden war. Schon nach zwei Jahren wurde C. A. Schlick mit der Konfirmation entlassen und trat als Lehrling in die Kurfürstliche Sächsische Porzellanmanufaktur in Meißen ein, wo er bis zu seinem Lebensende mit 70 Jahren tätig war. Hans-Uwe Feige schreibt über seinen Arbeitsalltag:

„Christian August Schlick war derjenige von Heinickes ‚Lehrlingen‘, der am längsten an der Porzellanmanufaktur Meißen arbeitete. Er erlebte, wie der erblindete Zeichenschüler Johann Adam Ernst Backmann ins Armenhaus Waldheim geschickt wurde (1799). Er überlebte den wesentlich jüngeren Johann Gottfried Posselt, der 1809 an Wassersucht verstarb. Gehörte er – nun mit seinen bald 30 Dienstjahren ein Senior unter den Manufakturisten – zu den Porzellanarbeitern, die am 3. April 1810 mit zwei Wagen nach Dresden fuhren, um die drohende Schließung der Fabrik zu verhindern? Sicherlich nahm er an dem Volksfest teil, mit dem im gleichen Jahr das 100. Gründungsjubiläum der ältesten europäischen Porzellanmanufaktur in Meißen begangen wurde: reich geschmückte Straßen und eine festliche Illumination prägten die Stadt, Turmblasen und ein gemeinsamer Gottesdienst im Dom vereinten Bürger und Porzellanarbeiter; 412 Arbeiter, Angestellte und Künstler, 22 ‚angestellte Frauenzimmer‘, 28 Pensionäre, 331 Ehefrauen und 154 Witwen waren in die Festzelte auf der Schützenwiese geladen […]

Читать дальше