Als Standardbedingungen gelten:

| • |

nackte Leiche, trocken, |

| • |

gestreckte Rückenlage, |

| • |

thermisch neutrale Auflagefläche, |

| • |

ruhende Luft, |

| • |

Umgebung ohne starke Wärmequellen. |

Nichtstandard bedeutet abweichende Abkühlungsbedingungen. Für die Berechnung gibt es zur Berücksichtigung der Abweichungen von den Standardbedingungen der Leichenabkühlung verschiedene Korrekturfaktoren, mit denen das Körpergewicht multipliziert wird.

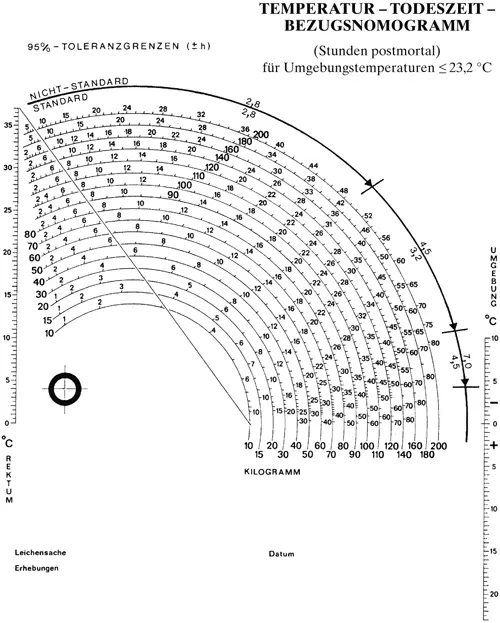

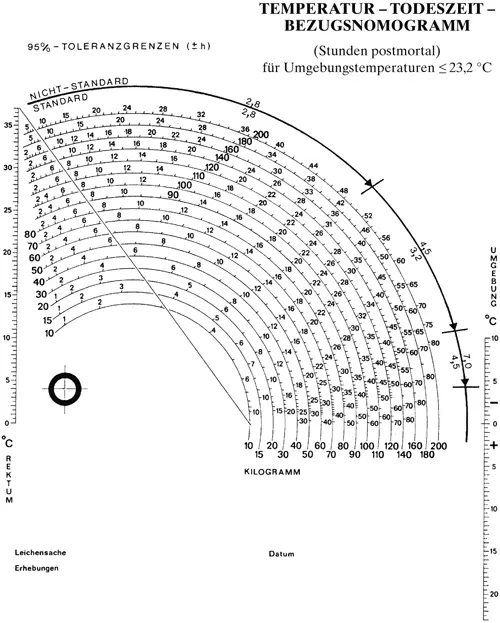

Abb. 4a:

Temperatur-Todeszeit-Bezugsnomogramm für Umgebungstemperaturen ≤ 23,2 °C nach Henßge [3]

[Bild vergrößern]

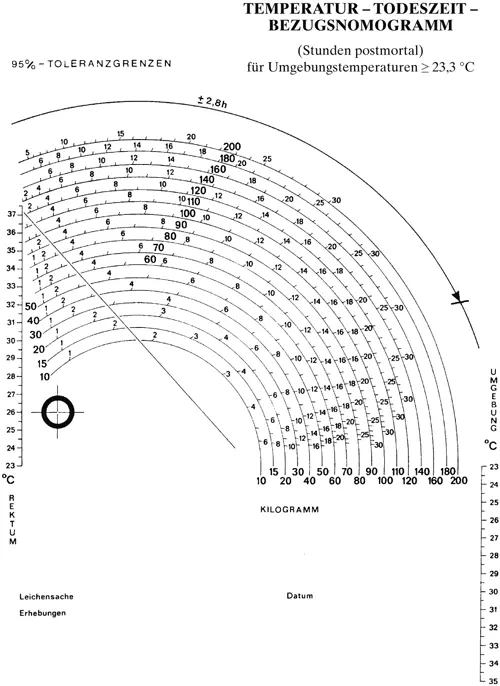

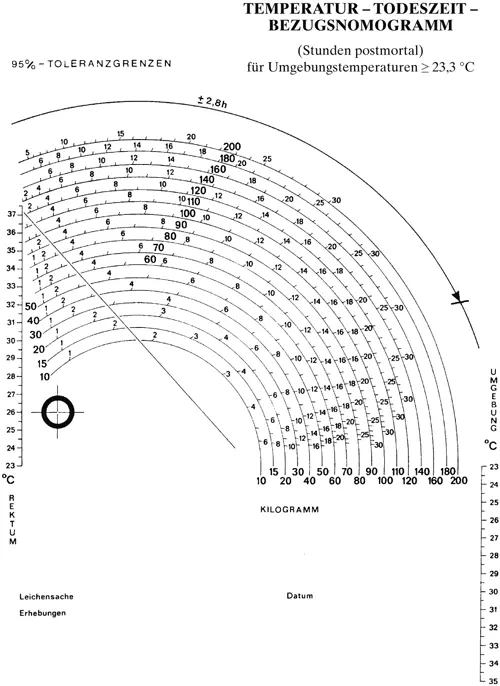

Abb. 4b:

Temperatur-Todeszeit-Bezugsnomogramm für Umgebungstemperaturen ≥ 23,3 °C nach Henßge [3]

[Bild vergrößern]

Die Schätzung der Todeszeit mit Hilfe des Nomogramms setzt spezielle Kenntnisse und praktische Erfahrungen voraus und bleibt deshalb dem Rechtsmediziner vorbehalten. Die Schwierigkeit bei der Anwendung des Nomogramms besteht nicht im Ablesen der Todeszeit, sondern vielmehr darin, die der Berechnung zugrunde gelegten Abkühlungsbedingungen qualifiziert einzuschätzen. Dazu werden Korrekturfaktoren angegeben, die zwischen 0,3 (nackte Leiche in fließendem Gewässer) und 3,0 (bekleidete Leiche unter dickem Bettzeug liegend) differieren. Weitere Schwierigkeiten treten auf, wenn die Körpertemperatur bei Todeseintritt von 37 °C abweicht, wie es bei fieberhaften Erkrankungen oder bei Unterkühlung vorkommt. Gleichfalls müssen Schwankungen der Umgebungstemperatur beachtet werden, beispielsweise dann, wenn die Leiche im Sommer im Freien liegt und der Körper nach Abkühlung in der Nacht am Tage durch Sonneneinstrahlung wieder erwärmt wird.

Um im Einzelfall die Ergebnisse der Todeszeitschätzung zu verbessern, empfiehlt sich die sog. Komplexmethode. Dabei dient das Nomogrammverfahren als Leitmethode. Weiterhin werden die Ausprägung der Totenflecke, der Totenstarre sowie der mechanischen und elektrischen Erregbarkeit der Skelettmuskulatur einbezogen. Die Pupillenreaktion auf das Einspritzen von Pharmaka sollte nicht mehr geprüft werden, da neuere Untersuchungen gezeigt haben, dass es auch zu spontanen Veränderungen der Pupillenweite kommen kann.

Als Verschleierungshandlung versuchen Täter gelegentlich die Schätzung der Todeszeit fehlzuleiten, indem sie Leichen vorübergehend in die Tiefkühltruhe oder in die Sauna verbringen. Daraus resultiert entweder eine Veränderung der Bezugsgröße Körpertemperatur oder eine Verzögerung bzw. Beschleunigung der Leichenveränderungen.

Unter der Voraussetzung, dass keine extremen Umgebungsbedingungen bestehen, erlauben folgende Feststellungen an der Leiche eine orientierende Schätzung der Todeszeit:

| • |

Körper fühlt sich warm an und ist schlaff = Todeseintritt vor weniger als 3 Stunden. |

| • |

Körper fühlt sich warm an und ist steif = Todeseintritt vor 3 bis 8 Stunden. |

| • |

Körper fühlt sich kalt an und ist steif = Todeseintritt vor 8 bis 36 Stunden. |

| • |

Körper fühlt sich kalt an und ist schlaff = Todeseintritt vor mehr als 36 Stunden. |

Die Schätzung der Todeszeit aufgrund später Leichenveränderungen ist wegen der nahezu regellos verlaufenden Abbauprozesse selbst für den erfahrenen Rechtsmediziner außerordentlich problematisch ( Tabelle 3).

Deshalb sollte der Leichenschauarzt im Zweifelsfall auf eine Angabe zur Leichenliegezeit gänzlich verzichten und dem etwaigen Drängen des Ermittlungsbeamten auf eine Zeitangabe widerstehen.

Der Einfluss der Umgebungstemperatur auf den Fortgang von Fäulnis und Verwesung ist kaum zu überschätzen. So darf es nicht erstaunen, wenn Leichen in warmen Räumen bereits nach 24 Stunden stark in Fäulnis übergegangen sind. Die Leichenveränderungen können in so kurzer Zeit ein Ausmaß annehmen, das unter anderen Umgebungsbedingungen erst nach Wochen entsteht.

Ebenfalls stark temperaturabhängig sind die Vertrocknungsvorgänge an der Leiche. Während Teilmumifizierungen bevorzugt an Nasenspitze, Ohrmuscheln, Finger- und Zehenkuppen schon nach einigen Tagen erkennbar werden können, dauert eine vollständige Mumifikation Wochen bis Jahre.

Tab. 3: Beziehungen zwischen Fäulnis und Leichenliegezeit (nach Schulz und Hein , 1989) [3]

| Bedingungen: Lagerung der Leiche bei einer Raumtemperatur von 18–20 °C, geringe Luftbewegung, keine Infektionskrankheit, keine Antibiotikabehandlung, mittlerer Ernährungszustand, Hausbekleidung. |

| Nach 2 Tagen: |

Grau-grünliche Verfärbung der Haut im rechten Unterbauch, anschließend bei Rückenlage der Leiche im linken Unterbauch. |

| Nach 5 bis 7 Tagen: |

Flächenhafte Grünfärbung der Haut von Mittel- und Unterbauch. „Durchschlagen“ der Venen, insbesondere an den Schultern vorn, an der Brust und an den Oberschenkeln. |

| Nach 8 bis 14 Tagen: |

Bildung flüssigkeitsgefüllter, z. T. auch großflächiger Hautblasen. Auftreibung des Rumpfes. Austritt von rötlicher Flüssigkeit aus Mund und Nase. Auftreibung des Hodensackes. |

| In der 3. und 4. Woche: |

Flächenhafte Ablösung der Haut. Haare leicht ausziehbar. Gesicht mit wulstförmigen Auftreibungen der Lider und Lippen. Geschwollene Zunge liegt zwischen den Zahnreihen bzw. ragt aus dem Mund hervor. |

Noch seltener wird für den Leichenschauarzt die Situation eintreten, sich aufgrund einer Fettwachsbildung zur Liegezeit äußern zu müssen. Bei der zeitlichen Beurteilung ist das Ausmaß der Umwandlung von körpereigenem Fettgewebe zu berücksichtigen. Das lässt sich nur bei einer Leichenöffnung feststellen. Deshalb sollte der Leichenschauarzt von vornherein die Hinzuziehung eines Rechtsmediziners empfehlen. Lässt sich Fettwachs in geringer Ausbildung nachweisen, so deutet das auf eine Liegezeit von 3 bis 6 Wochen hin. Bei größerer Ausdehnung sind es etwa 8 bis 10 Wochen. Die Umwandlung ganzer Extremitäten läuft in einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten ab. Eine vollständige Fettwachsleiche entsteht frühestens nach 1 Jahr.

Eine exakte Datierung der Liegezeit bei kriminalistisch relevanten Skelettfunden ist nicht möglich. Mit dem Verschwinden der Weichteile im Erdgrab kann frühestens nach etwa 3 bis 4 Jahren gerechnet werden. Nach mehr als 10 Jahren wird der anfänglich fettige und schwere Knochen zunehmend trockener, leichter und morsch.

In der warmen Jahreszeit sind die Ablage von Fliegeneiern auf der Leiche, Madenbefall, Puppen und Puppenhüllen keineswegs selten zu beobachten. Der Entwicklungszyklus der Leicheninsekten und die vorgefundene Artenzusammensetzung lassen ungefähre Rückschlüsse auf die Leichenliegezeit zu. Die Beurteilung erfordert Sachkunde und sollte einem forensisch erfahrenen Entomologen überlassen werden.

Da Pollen und Sporen resistent gegenüber Fäulnis- und Verwesungsprozessen sind, eignen sich diese biologischen Spuren für eine Liegezeitschätzung. Um festzustellen, zu welcher Jahreszeit eine verstorbene Person zuletzt geatmet hat, kann die Spülflüssigkeit aus dem Nasen-Rachen-Raum untersucht werden.

Seit Langem werden verschiedene, insbesondere biochemische Vorgänge, die in Organen und Körperflüssigkeiten nach dem Tod ablaufen, auf ihre Brauchbarkeit für die Todeszeitschätzung untersucht. Dazu liegt eine umfangreiche Spezialliteratur vor. Keines der zahlreichen Verfahren hat sich bisher als praktikabel erwiesen.

Читать дальше