Beispiel[29]

Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel zu veranstalten, hat dies nach § 14 Abs. 1 VersammlG spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter Angabe des Gegenstands der Versammlung anzumelden. Ist eine Versammlung nicht angemeldet, so kann die zuständige Behörde diese gem. § 15 Abs. 3 VersammlG auflösen.

Diese einfachgesetzlichen Ordnungsvorschriften des VersammlG sind im Lichte des höherrangigen Grundrechts der Versammlungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG) anzuwenden. Aus der demnach gebotenen verfassungskonformen Auslegung ergibt sich speziell im Hinblick auf § 15 Abs. 3 VersammlG, dass die Auflösung einer nicht angemeldeten Versammlung keine Rechtspflicht der zuständigen Behörde ist, sondern lediglich eine Ermächtigung („kann“), von welcher die Behörde angesichts der hohen Bedeutung der Versammlungsfreiheit im Allgemeinen nur dann pflichtgemäß Gebrauch machen darf, wenn weitere Voraussetzungen für ein Eingreifen hinzukommen. Die bloße Verletzung der Anmeldepflicht des § 14 Abs. 1 VersammlG darf daher regelmäßig nicht zur Auflösung der Versammlung führen.

131

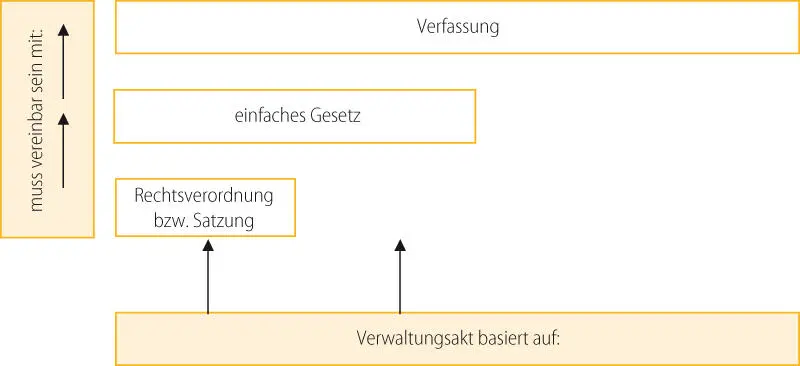

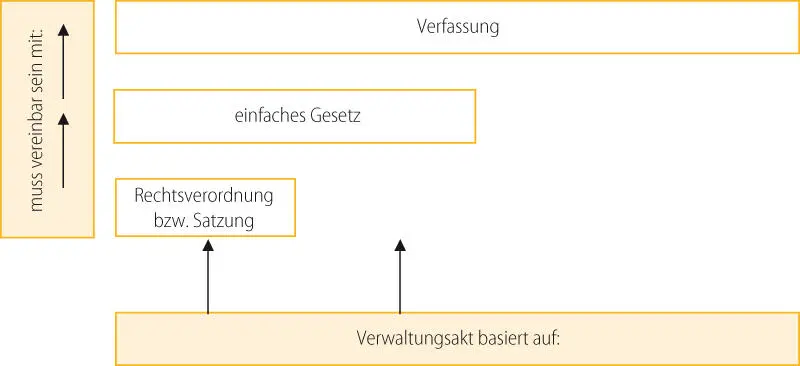

Handelt es sich bei der Ermächtigungsgrundlage für den jeweiligen Verwaltungsakt um eine Vorschrift in einem vom Parlament (Bundestag bzw. Landtag, nicht dagegen: Gemeinderat) erlassenen Gesetz( im formellen Sinn; Rn. 8), so ist die Ermächtigungsgrundlage dann wirksam, wenn sie verfassungsgemäß ist, d.h. in Einklang mit dem Grundgesetz – und ggf. mit der betreffenden Landesverfassung – steht. Andernfalls ist das Gesetz grundsätzlich nichtig.

132

Beruht der Verwaltungsakt dagegen nicht unmittelbar auf einem Gesetz im formellen Sinn, sondern auf einer Rechtsverordnungoder einer Satzungals Gesetz im nur materiellen Sinn( Rn. 8), so ist zunächst die Rechtmäßigkeit der Rechtsverordnung bzw. Satzung zu prüfen. Die Rechtsverordnung muss der Verordnungsermächtigung entsprechen, die Satzung muss innerhalb des Bereichs der Satzungsautonomie verbleiben, welcher durch das Verfassungsrecht und die einfachen Gesetze vorgegeben wird. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so ist in einem zweiten Schritt die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zu prüfen, auf dem die Rechtsverordnung bzw. Satzung beruht.[30] Rechtswidrige Satzungen sind – vorbehaltlich der etwaigen Unbeachtlichkeit eines Fehlers (z.B. §§ 214 f. BauGB; § 7 Abs. 6 GO NRW) – ebenso wie rechtswidrige Rechtsverordnungen grundsätzlich ipso iure nichtig.[31]

Beispiel[32]

Heranziehung eines Hundehalters zur Hundesteuer durch Verwaltungsakt.

Der Hundesteuerbescheid ist nur dann rechtmäßig, wenn er mit der betreffenden kommunalen Hundesteuersatzung als Ermächtigungsgrundlage in Einklang steht, die ihrerseits sowohl den einschlägigen einfach-gesetzlichen als auch verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben genügen muss.

[Bild vergrößern]

133

Von der materiell-rechtlichen Prüfung der Vereinbarkeit einer niederrangigeren mit einer höherrangigeren Norm ( Rn. 129 ff.) zu trennen ist die verfahrensrechtliche Frage, wer befugt ist, diese Prüfung vorzunehmen (Normprüfungskompetenz).

Normprüfungskompetenzist die Befugnis, die Gültigkeit einer Rechtsnorm am Maßstab höherrangigen Rechts zu prüfen.[33]

Insoweit besteht überwiegend Einigkeit darüber, dass die Verwaltung– ebenso wie die Gerichte[34] – aufgrund von Art. 20 Abs. 3 GG (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Rn. 8 ff.) bzw. des Anwendungsvorrangs des europäischen Unionsrechts ( Rn. 137) berechtigt und verpflichtetist, sämtliche im konkreten Fall entscheidungserheblichen Vorschriften auf ihre Vereinbarkeit mit höherrangigerem Recht zu prüfen. Umstritten ist lediglich der Intensitätsgrad der Prüfung. Während z.T. eine vollumfängliche Normprüfungskompetenz der Verwaltung bejaht wird, gehen andere von einer nur summarischen Prüfung bzgl. offenkundiger bzw. leicht erkennbarer Mängel aus.[35]

3. Normverwerfungskompetenz

134

Gelangt der im konkreten Fall mit der Gesetzesanwendung befasste Verwaltungsbeamte im Rahmen der Normprüfung ( Rn. 133) zu der Auffassung, dass die betreffende nationale[36] Vorschrift mit höherrangigerem

| • |

deutschen Rechtnicht vereinbar sei, so stellt sich die Frage, welche Konsequenzen er hieraus zu ziehen hat. Namentlich ist insofern streitig, ob die Verwaltung die von ihr für rechtswidrig erachtete Norm bei der Entscheidung des Einzelfalls außer Acht zu lassen befugt ist ( Normverwerfungskompetenz).[37] Nach teilweise vertretener Auffassung sei diese Frage zu bejahen, d.h. der Beamte dürfe das betreffende Gesetz nicht anwenden. Rechtswidrige Rechtsnormen seien nichtig und daher folglich nicht anzuwenden. Nach a.A. sei vom genauen Gegenteil auszugehen: Der gesetzesgebundene Beamte müsse ein Gesetz auch dann anwenden, wenn er es für verfassungswidrig erachtet. Die in Rechtsprechung[38] und Literatur[39] h.M. spricht sich vor dem Hintergrund des hierarchischen Verwaltungsaufbaus, dem Rechtssicherheit fordernden Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) sowie der Kompetenzabgrenzung zur Judikative (gerichtliches Normverwerfungsmonopol; bzgl. nachkonstitutioneller Gesetze im formellen Sinn( Rn. 8) besteht ein Verwerfungsmonopol des Bundes- bzw. Landesverfassungsgerichts, siehe Art. 100 Abs. 1 S. 1 GG) für eine „Mittellösung“ aus: Ein Beamter, der ein solches Gesetz für verfassungswidrig hält, muss das Verwaltungsverfahren aussetzenund die Frage dem jeweiligen Vorgesetzten bis zum Erreichen der Regierungsebene vorgelegtwerden, sog. Remonstration(§ 63 Abs. 2 BBG, § 36 Abs. 2 BeamtStG).[40] Die (Bundes-/Landes-) Regierungkann dann eine (abstrakte) Normenkontrollebeim zuständigen Verfassungsgericht beantragen (auf Bundesebene: Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 13 Nr. 6, 76 ff. BVerfGG). Bzgl. der von Art. 100 Abs. 1 GG nicht erfassten Satzungen undbestimmter Rechtsverordnungensiehe § 47 VwGO und vgl. § 76 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG. Im Übrigen verbleibt insoweit die Möglichkeit, dass die Behörde, welche die ihrer Ansicht nach rechtswidrige Vorschrift anzuwenden hätte, das Verfahren aussetzt und die Aufhebung der betreffenden Norm bei derjenigen Instanz (bzw. deren Aufsichtsbehörde) anregt, die zum Erlass – und damit auch zur Aufhebung – dieser Norm befugt ist; |

| • |

europäischen Unionsrechtnicht vereinbar ist, d.h. nicht europarechtskonform ausgelegt werden kann ( Rn. 130), so besteht aufgrund des Anwendungsvorrangs des EU-Rechts die Verpflichtung für die nationale Verwaltung, das EU-rechtswidrige nationale Recht unangewendet zu lassen ( Rn. 137).[41] |

4. Teil Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts› A. Ermächtigungsgrundlage› III. Anwendbarkeit

135

Ist eine wirksame Ermächtigungsgrundlagefür den Erlass des betreffenden Verwaltungsakts vorhanden ( Rn. 129 ff.), so ist weiter zu untersuchen, ob diese Ermächtigungsgrundlage im konkreten Fallauch tatsächlich zur Anwendunggelangt. Insoweit gilt es, den Anwendungsvorrang der rangniederen vor der ranghöheren (dazu sogleich), der späteren vor der früheren sowie der speziellen vor der allgemeinen Norm ( Rn. 136) als auch den Anwendungsvorrang des EU-Rechts vor hiermit nicht in Einklang stehendem nationalen Recht ( Rn. 137) zu beachten.

Читать дальше