2.6 Zusammenfassung und behandlungstechnische Folgerungen

Freud (1940a, S. 68) benennt die »hauptsächlichen Charaktere des Ichs«: »Infolge der vorgebildeten Beziehung zwischen Sinneswahrnehmung und Muskelaktion hat das Ich die Verfügung über die willkürlichen Bewegungen. Es hat die Aufgabe der Selbstbehauptung, erfüllt sie, indem es nach aussen die Reize kennen lernt, Erfahrungen über die aufspeichert (im Gedächtnis), überstarke Reize vermeidet (durch Flucht), mässigen Reizen begegnet (durch Anpassung) und endlich lernt, die Aussenwelt in zweckmässiger Weise zu seinem Vorteil zu verändern (Aktivität); nach innen gegen das Es, indem es die Herrschaft über die Triebansprüche gewinnt, entscheidet, ob sie zur Befriedigung zugelassen werden sollen, diese Befriedigung auf die in der Aussenwelt günstigen Zeiten und Umstände verschiebt oder ihre Erregungen überhaupt unterdrückt.« Dementsprechend kann Wälder (1963, S. 134) anmerken: »[D]as Ich [wird] als eine aufgabenlösende Instanz dargestellt«. Es löst Aufgaben, die mit psychischen Konflikten zu tun haben, die sich zwischen psychischen Systemen beziehungsweise Instanzen ergeben können. In frühen Freud’schen Bemerkungen tritt das Ich hemmend auf, im späteren Werk ist es globaler betrachtet eher eine Art Steuerungsorgan, was dann den Weg dafür bereitet, es als potenziell »autonome« Instanz zu betrachten (so bei Hartmann,  Kap. 3.2).

Kap. 3.2).

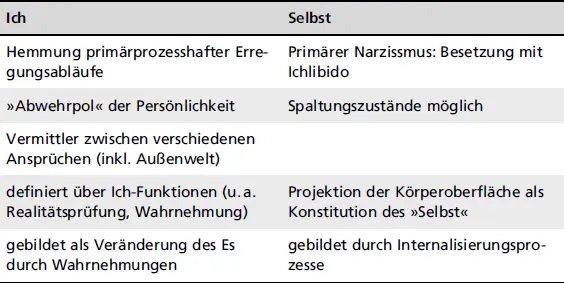

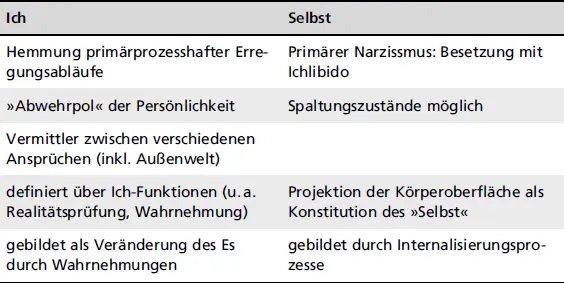

Es hat sich gezeigt, dass Freud in der Verwendung des Terminus »Ich« schwankt. Im Wesentlichen kann davon gesprochen werden, dass von »Ich« die Rede sein kann, wenn es um die Hemmung (bzw. Lenkung) primärprozesshafter Erregungsabläufe geht. Auch ist es die zutreffende Bezeichnung für den »Abwehrpol« der Persönlichkeit oder für die Funktion einer Vermittlung zwischen den Ansprüchen verschiedener Instanzen oder, allgemeiner gesprochen, unterschiedlicher, einander widersprechender Motive. Gebildet wird es aus Freuds Sicht als Veränderungen des Es unter dem Einfluss der (Wahrnehmungen der) Außenwelt und es wird über seine Funktionen definiert (ist also im Grunde ein deskriptiver Begriff, der Name für eine Gruppe psychischer Prozesse oder Fähigkeiten).

Vom »Selbst« kann im Freud’schen Sinn konzeptuell konzise gesprochen werden, wenn es um die Repräsentanz der eigenen Person geht. Hier sind besonders die entwicklungspsychologischen Gedanken relevant, dass aus einem Zustand des »primären Narzissmus« heraus entsteht, in dem für Freud alle Libido im Ich angesammelt ist beziehungsweise sich nur auf das Selbst statt auf die Außenwelt und deren Repräsentanzen richtet – was konkret bedeutet, dass zwischen Selbst und Nicht-Selbst im Erleben noch nicht unterschieden wird. Freuds vielzitierte Bemerkung über das »Ich« als körperliches ist eher im Hinblick auf das Selbst zu verstehen: Die Möglichkeit einer erlebnismäßigen Abgrenzung entsteht über Erfahrungen von körperlicher Interaktion, von Berührung und Nicht-Berührung. Die Körperoberfläche, wie sie erlebt wird, wird laut Freud in der Konstitution des Selbst projiziert, dieses entspricht jener zunächst. Das Selbst wird durch Internalisierungsprozesse (Introjektion, Identifizierung) gebildet, dabei sind Spaltungszustände möglich, also Teil-Selbst-Vorstellungen.

Tab. 2.1: Unterschiedliche Aspekte des Terminus »Ich« im Werk Freuds

IchSelbst

Diese Zuteilungen dessen, was Freud »Ich« nennt, zu »Ich« und »Selbst« (  Tab. 2.1), entspricht der seit Hartmann gängigen Unterscheidung. Das Ich ist »ein Teilgebiet der Persönlichkeit und wird durch seine Funktionen bestimmt.« (Hartmann, 1950, S. 120) Zum Selbst formuliert Hartmann (1956, S. 278): »Die eine [These; die des Ichs; TS] bezieht sich auf die Funktionen und Besetzungen des Ichs als eines Systems (im Unterschied zu den Besetzungen der anderen Teile der Persönlichkeit), die andere bezieht sich auf die Besetzung der eigenen Person im Gegensatz zu der anderer Personen (Objekte).«

Tab. 2.1), entspricht der seit Hartmann gängigen Unterscheidung. Das Ich ist »ein Teilgebiet der Persönlichkeit und wird durch seine Funktionen bestimmt.« (Hartmann, 1950, S. 120) Zum Selbst formuliert Hartmann (1956, S. 278): »Die eine [These; die des Ichs; TS] bezieht sich auf die Funktionen und Besetzungen des Ichs als eines Systems (im Unterschied zu den Besetzungen der anderen Teile der Persönlichkeit), die andere bezieht sich auf die Besetzung der eigenen Person im Gegensatz zu der anderer Personen (Objekte).«

Zu den bekanntesten Zitaten Freuds gehört der Satz »Wo Es war, soll Ich werden« (1933a, S. 86). Er bezieht sich damit in einem klassischen Veränderungsmodell darauf, dass in einer psychoanalytischen Behandlung Einsicht in unbewusste konflikthafte Bedeutungen genommen werden soll (unter Analyse von Abwehr und Widerstand). Die analytische Arbeit des Durcharbeitens besteht im Zerlegen in Triebelemente, dem Auflösen dysfunktionaler Ersatzbildungen/Symptome. Freud ist dabei der Ansicht, dass diese Analyse genügt, sie erlegt es dem Ich des Kranken auf, aus den Triebelementen neue Synthesen zu schaffen (Freud, 1919a, S. 184). Ist ein Symptom solcherart zersetzt/analysiert, werden neue Konfliktbewältigungsformen möglich und erforderlich. Das Mittel, um dieses Ziel der Zerlegung zu erreichen, ist die Deutung (neben weiteren Interventionen), die sich vor allem auf Übertragung und Widerstand richtet, und die Arbeit findet unter Anwendung der psychoanalytischen Grundregeln (gleichschwebende Aufmerksamkeit, freie Assoziation) sowie der Wahrung des Abstinenzgebots statt (was auch einschließt, dass die Analytikerin für keine der psychischen Instanzen der Analysandin Partei ergreift). Bei Freud findet in diesem Modell das Nutzen der Gegenübertragung noch wenig Platz, schon gar nicht systematisch, und es gibt keine Konzeption des Ineinanders aus Übertragung und Gegenübertragung sowie wenig Differenzierung der Behandlungstechnik bei unterschiedlicher psychischer »Reife«.

2.7 Fallbeispiel Herr P., Teil I

Im vorliegenden Band werde ich versuchen, ein (fiktionales) Fallbeispiel in seinem Verlauf jeweils unter der Perspektive der jeweiligen behandlungstechnischen Folgerungen, die sich aus einzelnen Ansätzen beziehungsweise Schwerpunktsetzungen ergeben, zu kommentieren. Als erstes wird es um die Behandlungstechnik im Sinne eines »klassischen« Freud’schen Verständnisses gehen.

Ich nutze im Weiteren die Charakterzeichnung der Figur Jesse Pinkmann aus der AMC-Serie Breaking Bad (2008–2013) (vgl. a. Hamburger & Hahm, 2017) sowie dem Spielfilm El Camino (US 2019, Gilligan). Dabei werde ich ein Szenario entwerfen, in dem Jesse (»Herr P.«) mit seiner Biografie, wie sie Serie und Spielfilm zeigen, in eine psychoanalytische Behandlung kommt und dort von seinen Erlebnissen berichtet, wie Serie und Spielfilm sie uns zeigen. Dabei bleibt Methodisches außen vor: Selbstverständlich kann man ein Kunstprodukt nicht darauf reduzieren, psychische Störungen oder psychotherapeutische Prozesse zu veranschaulichen (vgl. methodisch z. B. Hamburger, 2018). Dazu wären das Medium Film heranzuziehen und filmische Elemente neben den narrativen Aspekten in eine Interpretation einzubeziehen. Stattdessen werde ich im Folgenden so tun, als würde das in der Serie Gezeigte bloß Jesses Bericht in einer Analyse sein oder als wären die dramatischen Ereignisse Traumsequenzen. In einer tatsächlichen Behandlung wäre es selbstverständlich ein Fehler, Ereignisse so zu behandeln, als wären es Fantasien oder Träume (vgl. Storck, 2021d). Eine Therapeutin in einer realen Behandlung sollte Jesses Drogenkonsum und seine Delinquenz (und die Walter Whites) nicht nur »gleichschwebend aufmerksam« begleiten…

Herr P. kommt in die Behandlung, weil er an einigen, eher diffusen Symptomen leidet, darunter schädlicher Gebrauch unterschiedlicher Suchtmittel, fragliche Abhängigkeit (zumindest scheitern Versuche, den Konsum zu reduzieren oder aufzugeben), sowie eine ganze Reihe selbstschädigender Verhaltensweisen. Er hat die Schule abgebrochen, ist in geringem Ausmaß delinquent geworden und zeigt insgesamt verschiedene Formen von high risk behavior: Er bringt sich permanent in Gefahr. Herr P. leidet ferner unter einer Angstsymptomatik, wobei nicht ganz klar ist, ob diese suchtmittelinduziert, Teil eines Entzugssyndroms ist oder als Symptomatik einer Angststörung im eigentlichen Sinn anzusehen ist. Während der ersten Behandlungsstunden spricht Herr P. ferner an, als Kleindealer zu arbeiten, das habe zunehmend, bis heute, einen größeren Rahmen bekommen (unklar ist, inwiefern Herr P. dies auch in selbsterhöhender Absicht sagt). Besonders auffällig erscheint in diesem Zusammenhang eine merkwürdige, dysfunktionale Beziehung Herrn P.s zu einem älteren Mann, Herrn W. Gleichzeitig zeigt Herr P. sich feinfühlig in Freundschaftsbeziehungen und in einer losen Partnerschaft zu A. und deren Sohn B.

Читать дальше

Kap. 3.2).

Kap. 3.2).