Spiegelschleifer: Dorfindustrie im Lautertal

Teufelskanzel, Bärenklinge: alles nur Fantasie?

Wasser: wo der Weg das Ziel ist

Wein: Randerscheinung in Rot und Weiß

Zum Schluss: Weihnachtszauber im Adventswald

Dank und Bildnachweis

Als ich mich im Herbst 2020 mit dem Silberburg-Verlag über neue Buchideen ausgetauscht habe, lief das Gespräch ungefähr so. Ich: »Lassen Sie uns doch mal was über den Schwäbischen Wald machen.« – »Ist das interessant?« – »Ja!« – »Aber eher unbekannt.« – »Genau deshalb!« Der Schwäbische Wald als Natur- und Freizeitlandschaft, als Kulturraum und als lebenswerte Region ist tatsächlich ein immer noch verborgener Schatz. Korrekterweise sollte man Schwäbisch-Fränkischer Wald sagen, denn im Norden der Waldberge sind Kultur und Mundart fränkisch. Dass in diesem Buch trotzdem fast durchweg vom Schwäbischen Wald zu lesen ist, ist dem fränkischen Teil gegenüber nicht bös gemeint: So ist die Region einfach prägnanter beschrieben.

Man findet Schluchten, die im Schwarzwald nicht wilder und romantischer sein könnten. Hochebenen, die auf der Schwäbischen Alb nicht weitläufiger und schöner sein könnten. Steile Berghänge mit saftig grünen Weiden, wie sie im Allgäu nicht postkartenmotivmäßiger sein könnten. Man trifft Menschen, die ganz besonders in ihrer Heimat verwurzelt sind. Und das alles kaum mehr als Steinwürfe entfernt von den dicht besiedelten Regionen Stuttgart, Heilbronn und Schwäbisch Hall. Dieses Buch, in dem sich Geschichte und Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Staunenswertes mischen, ist eine herzliche Einladung, die verborgene Schönheit Schwäbischer Wald neu zu entdecken.

Backnang: alte Stadt am Tor zum Wald

Schön liegt sie da, die mehr als 950 Jahre alte Stadt. Im Zentrum der so genannten Backnanger Bucht, einer fruchtbaren Gäulandschaft. In diese Landschaft hat sich das Flüsschen Murr tief eingegraben und teilt Backnang in zwei Hälften. Die Altstadt mit liebevoll gepflegten Fachwerkhäusern schmiegt sich an eine Schleife des Flusses und ist mit steilen Gässchen und schmalen Treppen Stück für Stück den Hang hinaufgewachsen. Fast am höchsten Punkt der Stadt und schon einige Hundert Meter vom Zentrum entfernt liegt der Bahnhof. Er macht die Stadt für Ausflügler, die ohne eigenes Auto unterwegs sein wollen, zu einem nahe gelegenen Ziel: Vom Stuttgarter Hauptbahnhof erreichen S-Bahnen Backnang in 40 Minuten Fahrzeit.

Zwei historische »Gs« haben der Stadt einen Namen gemacht: Gänsekrieg und Gerberhandwerk. Das erste »G« war ein sehr ungewöhnliches Ereignis. Der so genannte Gänsekrieg hat 1606 begonnen, war nicht wirklich gewalttätig, sondern ein Rechtsstreit. Mit der Gänsehaltung besserte die ärmere Bevölkerung ihr Einkommen auf. Man ließ die Tiere auf den Feldern vor der Stadt weiden. Weil sie auch über Feldfrüchte herfielen, verbot die Backnanger Obrigkeit die Haltung von Gänsen. Dagegen zogen die Bürger vor Gericht. Da die Prozesse immer zugunsten der Stadt ausgingen, richteten einige Frauen ein Bittschreiben an den württembergischen Herzog Johann Friedrich. Der ordnete eine für alle Parteien tragbare Lösung an. Auch das beeindruckte die Stadtoberen nicht. Ruhe kehrte erst 1612 ein, als eine so genannte Gänseordnung in Kraft trat, die für ganz Württemberg die Haltung der Tiere regelte und erlaubte. Den »Gänsefrieden« feiert die Stadt jeden Oktober mit dem Gänsemarkt, einem verkaufsoffenen Sonntag mit geschichtlichen Bezügen.

Man kannte Backnang auch als »Süddeutsche Gerberstadt«. Die Verarbeitung von Tierhäuten zu Leder fand in der Murrschleife ideale Bedingungen: Der Fluss trieb Lohmühlen an, die Baumrinde zu Gerberlohe zerstampften. Die Wälder der Umgebung lieferten die Baumrinde zum Gerben. Die Talauen ernährten das Vieh, dem man die Haut abziehen wollte. Das Gerberviertel, wegen seiner krummen Gassen auch »Biegel« genannt, lag außerhalb der Stadtmauern. Erstens, weil es die Nähe zum Wasser brauchte; zweitens, weil die Gerberei ein übelriechendes Geschäft war. »Backnem Leder – gut Leder« war ein Ruf, der auf den Märkten in ganz Süddeutschland zu hören war. Im 19. Jahrhundert wuchs aus dem Handwerk eine Lederindustrie in großem Stil. Nachdem 1985 die letzte Fabrik ihre Tore für immer geschlossen hatte, entstand an ihrer Stelle das heutige Wohn- und Geschäftszentrum Biegel.

Wer Backnang für sich entdecken möchte, trägt am besten bequeme Schuhe. Die Wege führen über steile Gassen hinauf zur Keimzelle der Stadt – Stiftskirche und Stadtturm – und über viele Staffeln wieder hinunter. Wer sich müde gelaufen hat, kann in einem der vielen Cafés, Bistros oder Restaurants rasten, die Backnang an schönen Tagen wie ein einziges, einladendes Straßencafé anmuten lassen. Als Startpunkt für Touren in Richtung Schwäbischer Wald ist die Stadt ideal geeignet, vieles ist per Regionalbahn zu erreichen.

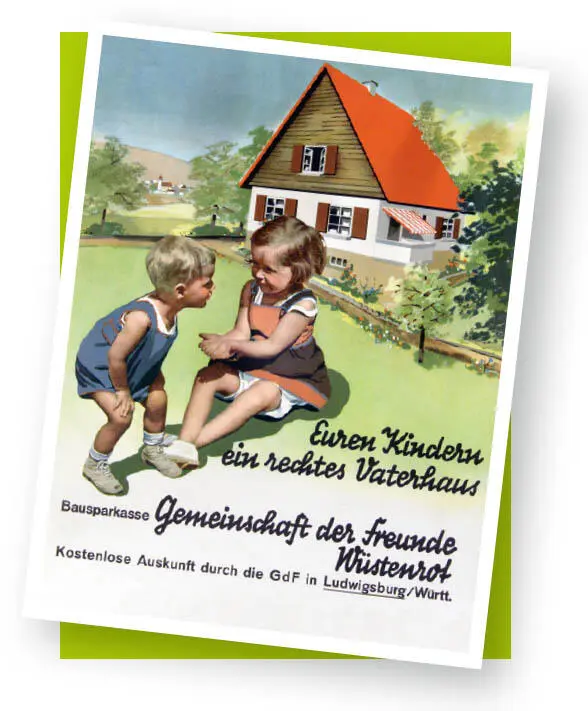

Bausparen: wie ein Ort zur Marke wurde

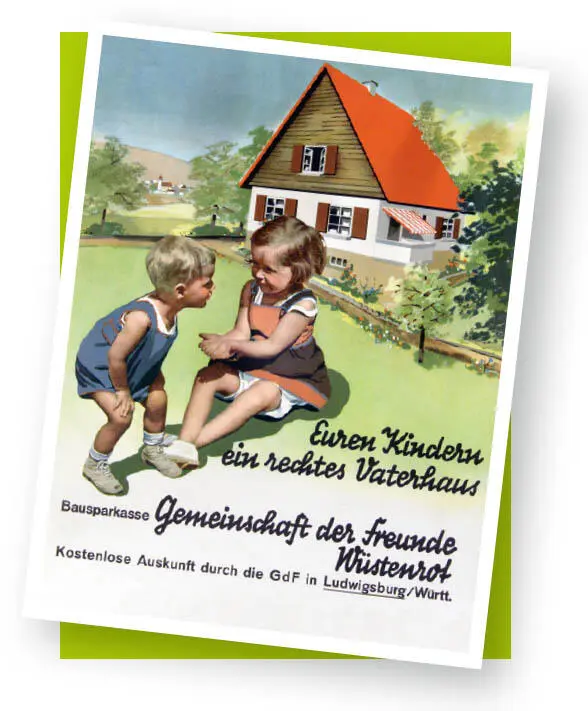

Bankgeschäfte sind eher eine Angelegenheit des kühlen Kopfs. Doch das Resultat eines Bausparvertrags liebt man im Land der Häuslebauer ganz speziell: das eigene Heim. Wo anders als in Baden-Württemberg könnte also dieses Finanzierungsmodell zu Hause sein? Wie es nach Wüstenrot auf dem Mainhardter Wald kam, ist eine Geschichte für sich.

Der 1865 in Ostpreußen geborene Drogist und Werbetexter Georg Kropp – er war nebenbei auch methodistischer Laienprediger und Verfechter der Alkoholabstinenz – hatte sich schon länger mit der Frage beschäftigt, wie möglichst viele Menschen zu eigenem Grundbesitz kommen könnten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Frage drängend: Die Wirtschaft lag am Boden; wer keine Arbeit hatte, konnte die Miete nicht mehr bezahlen, und wer sich nicht von eigenem Land ernähren konnte, litt Hunger. Georg Kropp arbeitete um 1920 in Heilbronn und konnte im etwa 20 Kilometer entfernten Wüstenrot eine kleine Haushälfte mit etwas Land erwerben. Dieser Ort mit ein paar Hundert Einwohnern sollte sein Musterdorf werden. Kropps Grundgedanke war simpel: Wenn das Vermögen eines Einzelnen nicht ausreicht, um Grundstück und Bau eines Hauses zu finanzieren, dann hilft Solidarität. Viele Einzelne legen ihre kleinen Vermögen zusammen, um ein erstes Haus zu bauen. Mit dem weiter Angesparten wird Haus um Haus gebaut, bis am Ende alle im eigenen Heim wohnen. Baugenossenschaften gab es auch andernorts, doch der Gedanke des gemeinsamen Sparens aufs Eigenheim kam in Wüstenrot zur Welt.

Das Wüstenroter Bausparmuseum

Читать дальше