Bedenken Sie: Das BGB geht von einer rechtlichen, nicht aber von einer wirtschaftlichen oder sonstigen Gleichordnung aus. In der Praxis kommt es natürlich immer wieder vor, dass sich beispielsweise (wirtschaftlich) stärkere und (wirtschaftlich) schwächere Personen gegenüberstehen und rechtliche Beziehungen eingehen. Teilweise versucht das BGB, etwaigen Ungleichgewichten Rechnung zu tragen, indem es beispielsweise Schutzvorschriften für die (vermeintlich) schwächere Partei bereithält.

Speziell für Verbraucherverträge und besondere Vertriebsformen sehen die §§ 312 ff. BGB zahlreiche Sonderregelungen vor. Wer beispielsweise als Verbraucher an einem Stand in der Fußgängerzone oder in einem Einkaufszentrum einen Vertrag abschließt, hat regelmäßig ein besonderes Widerrufsrecht (§ 312g BGB, siehe Kapitel 4).

Speziell für Verbraucherverträge und besondere Vertriebsformen sehen die §§ 312 ff. BGB zahlreiche Sonderregelungen vor. Wer beispielsweise als Verbraucher an einem Stand in der Fußgängerzone oder in einem Einkaufszentrum einen Vertrag abschließt, hat regelmäßig ein besonderes Widerrufsrecht (§ 312g BGB, siehe Kapitel 4).

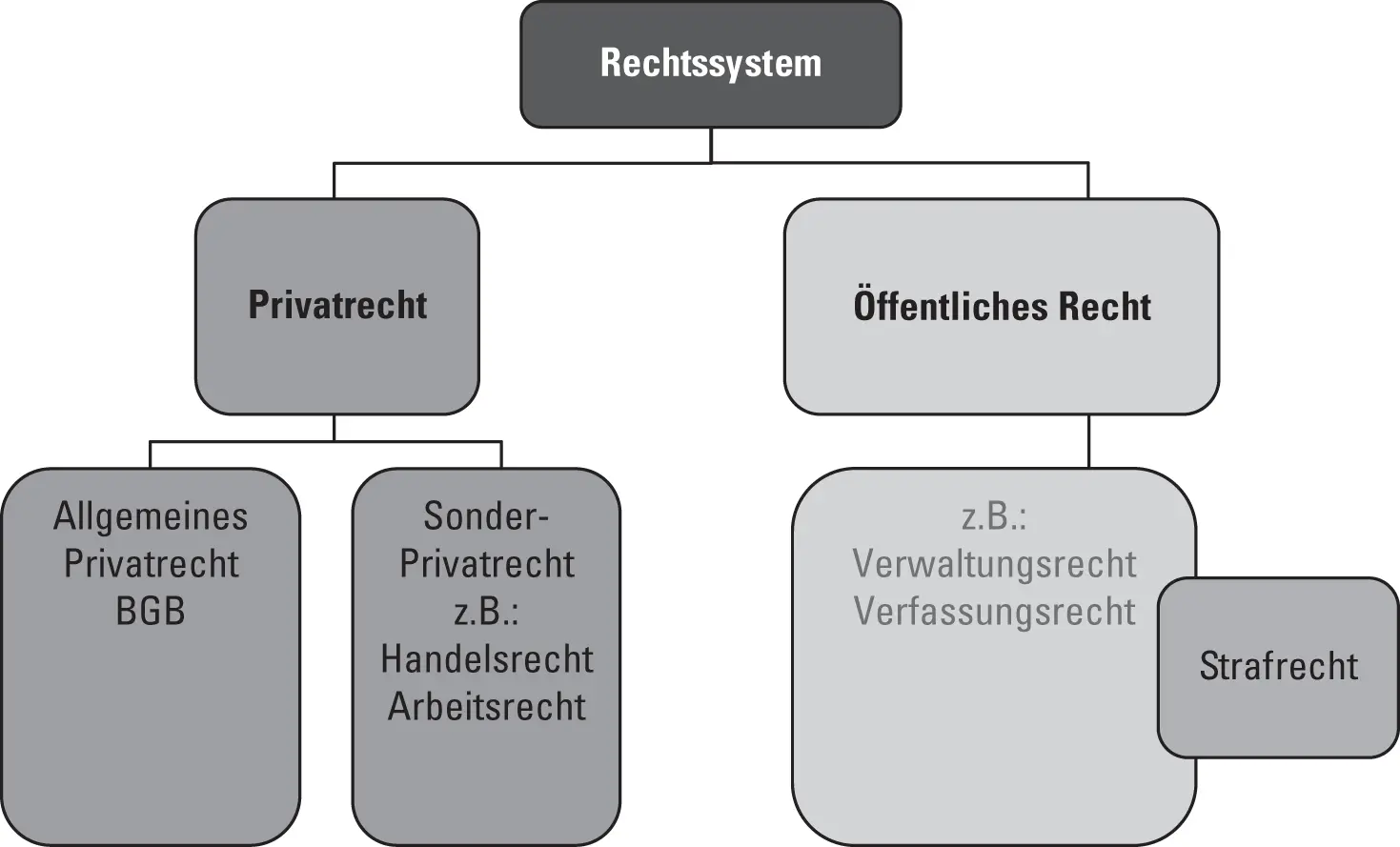

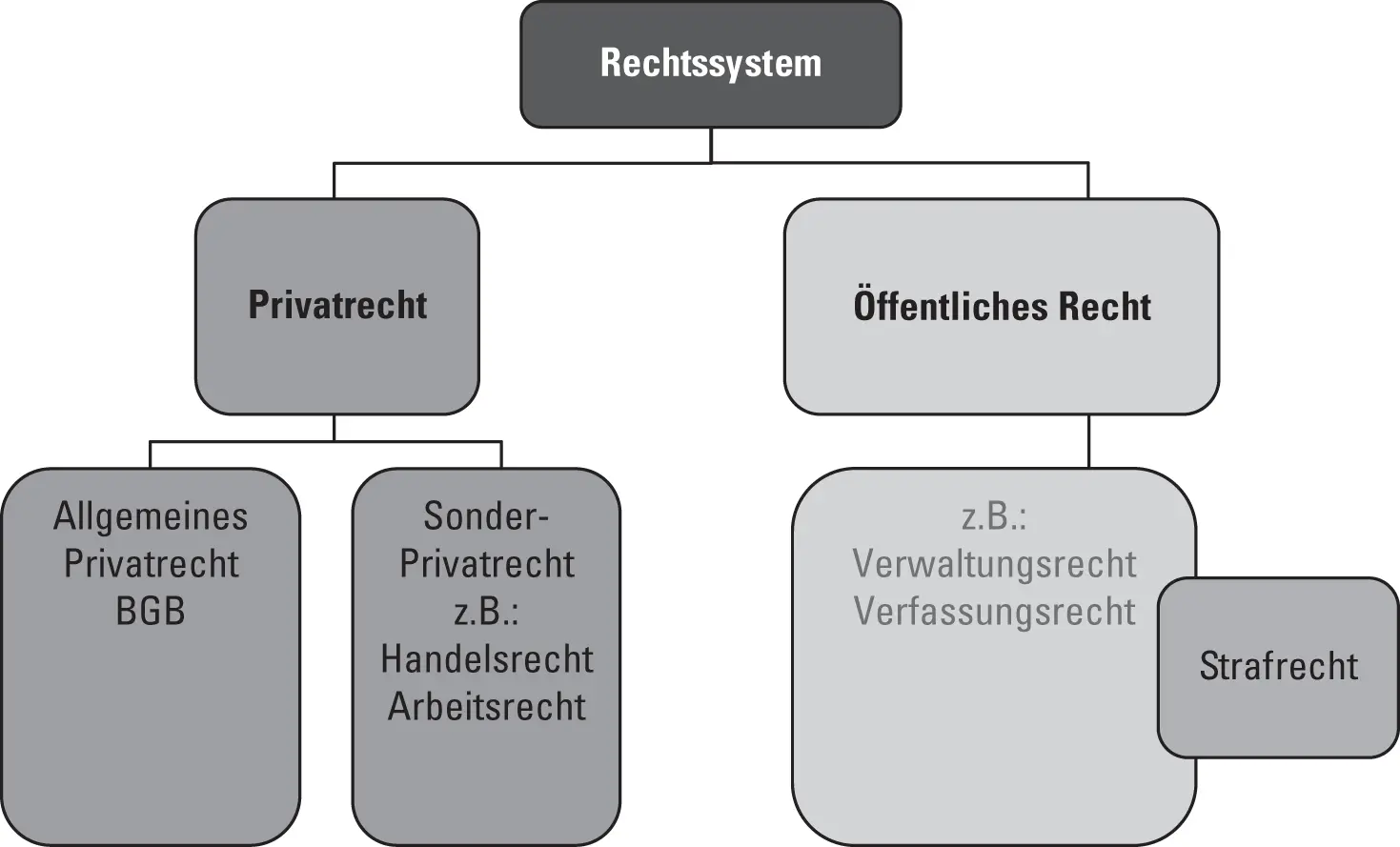

Als ein sehr umfangreiches Rechtsgebiet lässt sich das Privatrecht noch in zwei Sparten unterteilen, nämlich in das allgemeine Privatrecht und das Sonderprivatrecht . Anschaulich wird diese Unterscheidung, wenn Sie sich die jeweiligen Adressaten klar machen:

Das allgemeine Privatrecht gilt für jeden. Es enthält Regelungen zu den Grundlagen aller privatrechtlichen Verhältnisse (also etwa zu Schuldverhältnissen in Form von Verträgen). Wichtigstes Gesetz ist diesbezüglich das BGB.

Das Sonderprivatrecht gilt nur für bestimmte Adressaten. Zum Sonderprivatrecht zählen beispielsweise die speziellen handelsrechtlichen Regelungen für Kaufleute, wie sie im Handelsgesetzbuch (HGB) geregelt sind. Ebenso ist das Arbeitsrecht ein Sonderprivatrecht, und zwar in erster Linie ein Schutzrecht für Arbeitnehmer; Regelungen dazu ergeben sich teils aus dem BGB (ab § 611 BGB), teils finden sie sich verstreut in verschiedenen anderen Gesetzen (so etwa im Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz). Das Sonderprivatrecht steht nicht isoliert neben dem allgemeinen Privatrecht, sondern es ergänzt oder modifiziert die allgemeinen Regelungen.

Wenn im vorgenannten Beispiel der Kaufmann Konrad das Kopierpapier kauft, gelten für ihn als Kaufmann regelmäßig ergänzend die Regelungen des HGB. Danach hat er beispielsweise die Ware unverzüglich zu untersuchen und dem Verkäufer etwaige Mängel anzuzeigen. Ansonsten gilt die Ware nämlich als genehmigt, was wiederum zur Folge hat, dass er beispielsweise sein Recht verliert, fehlerfreies Papier nachzuverlangen. Das ergibt sich aus § 377 Abs. 1 und 2 HGB. Student Peter braucht das nicht zu kümmern. Er ist kein Kaufmann, sodass es für ihn beim allgemeinen Privatrecht bleibt. Er behält alle Rechte, sollte die gekaufte Ware mangelhaft sein, etwa weil das Papier vergilbt ist. (Nur am Rande: Die erwähnten Rechte ergeben sich übrigens aus § 437 BGB. Dabei handelt es sich um eine zentrale Regelung bei der Mängelhaftung im Kaufrecht. Mehr zu diesem Themenkomplex finden Sie in Kapitel 7).

Wenn im vorgenannten Beispiel der Kaufmann Konrad das Kopierpapier kauft, gelten für ihn als Kaufmann regelmäßig ergänzend die Regelungen des HGB. Danach hat er beispielsweise die Ware unverzüglich zu untersuchen und dem Verkäufer etwaige Mängel anzuzeigen. Ansonsten gilt die Ware nämlich als genehmigt, was wiederum zur Folge hat, dass er beispielsweise sein Recht verliert, fehlerfreies Papier nachzuverlangen. Das ergibt sich aus § 377 Abs. 1 und 2 HGB. Student Peter braucht das nicht zu kümmern. Er ist kein Kaufmann, sodass es für ihn beim allgemeinen Privatrecht bleibt. Er behält alle Rechte, sollte die gekaufte Ware mangelhaft sein, etwa weil das Papier vergilbt ist. (Nur am Rande: Die erwähnten Rechte ergeben sich übrigens aus § 437 BGB. Dabei handelt es sich um eine zentrale Regelung bei der Mängelhaftung im Kaufrecht. Mehr zu diesem Themenkomplex finden Sie in Kapitel 7).

Wenn Sie sich in diesem Buch also in erster Linie mit dem allgemeinen Privatrecht des BGB befassen, legen Sie damit zugleich eine wichtige Grundlage, um später eventuell Bereiche des Sonderprivatrechts genauer studieren zu können.

Anders als im Privatrecht geht es im öffentlichen Recht nicht um die Rechtsbeziehungen auf einer gleichgeordneten Ebene. Im Gegenteil ist für dieses Rechtsgebiet vielmehr regelmäßig ein hierarchisches Über- bzw. Unterordnungsverhältnis kennzeichnend. Anschaulich wird das vor allem im Verhältnis zwischen Privatpersonen einerseits und Hoheitsträgern (also dem Staat sowie seinen Organisationen) andererseits. Zum öffentlichen Recht zählen das Staatsrecht (Grundgesetz, Landesverfassungen) sowie das allgemeine und besondere Verwaltungsrecht (etwa das Bau-, Polizei- oder Steuerrecht) sowie das Prozessrecht. Die darin enthaltenen Regelungen bieten eine Grundlage für das Handeln der Behörden.

Das öffentliche Recht berechtigt bzw. verpflichtet regelmäßig einen Träger der öffentlichen Gewalt als solchen (Bund, Länder, Kommunen).

Das öffentliche Recht berechtigt bzw. verpflichtet regelmäßig einen Träger der öffentlichen Gewalt als solchen (Bund, Länder, Kommunen).

Allerdings ist das öffentliche Recht nicht schon deshalb per se einschlägig, nur weil Hoheitsträger betroffen sind. Ebenso gut kann das Privatrecht berührt sein, nämlich dann, wenn Hoheitsträger privatrechtlich handeln. Sie sehen: Man muss manchmal schon genauer hinschauen …

Die Verwaltung der Stadt Düsseldorf erlässt gegenüber Simon einen Bescheid (Verwaltungsakt). Simon hat als Adressat die darin getroffenen Anordnungen zu befolgen. Hier ist öffentliches Recht einschlägig. Bestellt eine Kommune Kopierpapier, sind hingegen nicht die öffentlich-rechtlichen, sondern die (allgemeinen) privatrechtlichen Regelungen des BGB über den Kauf (ab § 433 BGB) heranzuziehen.

Die Verwaltung der Stadt Düsseldorf erlässt gegenüber Simon einen Bescheid (Verwaltungsakt). Simon hat als Adressat die darin getroffenen Anordnungen zu befolgen. Hier ist öffentliches Recht einschlägig. Bestellt eine Kommune Kopierpapier, sind hingegen nicht die öffentlich-rechtlichen, sondern die (allgemeinen) privatrechtlichen Regelungen des BGB über den Kauf (ab § 433 BGB) heranzuziehen.

Das Strafrecht enthält Gesetze, die festlegen, was eine Straftat ist und welche Konsequenzen jemand zu tragen hat, der eine Straftat begeht (Freiheitsstrafe oder Geldstrafe). Die wichtigste Grundlage ist das Strafgesetzbuch (StGB). Streng genommen fällt dieses Rechtsgebiet eigentlich unter das öffentliche Recht. Aufgrund des sogenannten Strafmonopols darf nämlich nur der Staat Strafen verhängen. Allerdings hat sich das Strafrecht inzwischen in gewisser Weise als eine eigenständige Rechtsmaterie herausgebildet, die meist neben dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht als dritter Rechtsbereich genannt wird (siehe Abbildung 1.1).

Abbildung 1.1: Rechtssystem im Überblick

… so beginnen nicht nur Märchen, sondern so beginnt auch die Geschichte des BGB: 1896 verabschiedet trat es am 1. Januar 1900 in Kraft. Zuvor gab es im damaligen Deutschen Reich ein überaus zersplittertes Recht: Teils galt der französische Code Civil von 1804, teils das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794, teils sogar noch der mittelalterliche Sachsenspiegel oder ein sonstiges lokales Recht.

Die Wurzeln des BGB selbst reichen sogar noch weiter zurück: Anleihen nimmt es etwa an Traditionen des überlieferten römischen Rechts, insbesondere am Corpus Iuris Civilis des oströmischen Kaisers Justinian (einem Gesetzbuch, das immerhin aus dem sechsten Jahrhundert nach Christus stammt!). Aus diesen und weiteren Rechtsquellen kristallisierten sich im Laufe der Zeit Grundsätze heraus, die schließlich in das BGB einflossen und es ganz maßgeblich prägten. Gehalten hat es sich bis heute – über die Kaiserzeit, die Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus hinaus (in der DDR galt es ebenfalls bis Mitte der 1970er Jahre). Mit seiner inzwischen über 100-jährigen Geschichte mag das BGB also vielleicht etwas betagter sein, zum alten Eisen gehört es allerdings noch lange nicht.

Im Kern hat sich dieses Gesetz inhaltlich bewährt – selbst wenn der Gesetzgeber es seit Erlass immer wieder geändert, angepasst und inzwischen nicht unerheblich erweitert hat. Eine größere Reform erfolgte zuletzt 2001 mit der sogenannten Schuldrechtsmodernisierung. Mittlerweile sind es vor allem europäische Rechtsentwicklungen, die auf das BGB einwirken. Inzwischen sind die zahlreichen Anpassungen und Ergänzungen unüberschaubar. Ein Beleg dafür sind die vielen Überarbeitungen und mit Buchstaben gekennzeichnete Paragrafen, die erst nach und nach in das BGB aufgenommen wurden. In gewisser Weise erinnert das BGB daher bei genauerem Hinsehen manchmal ein bisschen an einen Flickenteppich.

Читать дальше

Speziell für Verbraucherverträge und besondere Vertriebsformen sehen die §§ 312 ff. BGB zahlreiche Sonderregelungen vor. Wer beispielsweise als Verbraucher an einem Stand in der Fußgängerzone oder in einem Einkaufszentrum einen Vertrag abschließt, hat regelmäßig ein besonderes Widerrufsrecht (§ 312g BGB, siehe Kapitel 4).

Speziell für Verbraucherverträge und besondere Vertriebsformen sehen die §§ 312 ff. BGB zahlreiche Sonderregelungen vor. Wer beispielsweise als Verbraucher an einem Stand in der Fußgängerzone oder in einem Einkaufszentrum einen Vertrag abschließt, hat regelmäßig ein besonderes Widerrufsrecht (§ 312g BGB, siehe Kapitel 4). Das öffentliche Recht berechtigt bzw. verpflichtet regelmäßig einen Träger der öffentlichen Gewalt als solchen (Bund, Länder, Kommunen).

Das öffentliche Recht berechtigt bzw. verpflichtet regelmäßig einen Träger der öffentlichen Gewalt als solchen (Bund, Länder, Kommunen).