2.2.2 Modell der Supply Chain

Basierend auf der entwickelten Definition, kann nun ein Modell der Supply Chain erarbeitet werden. Ein solches Supply Chain-Modell muss die an die Struktur und die Prozesse eines Referenzmodells einer Supply Chain gestellten Anforderungen erfüllen. Danach muss sich die Supply Chain einerseits durch wenige Basissegmente beschreiben lassen. Andererseits muss das Geschehen in der Supply Chain hinreichend vollständig und präzise durch Prozesse abbildbar sein. Auch müssen die Strukturen und Abläufe der Prozesse durch einen einheitlichen Beschreibungsformalismus modellierbar sein. Schließlich muss sich das ermittelte Referenzmodell im konkreten Anwendungsfall problembezogen adaptieren lassen (Jehle, 2000).

Supply Chains sind reale, soziotechnische, offene, dynamische Systeme, in denen Wertschöpfungsprozesse (bzw. Wertschöpfungsprozessketten) realisiert werden. Durch Abstraktion, d. h. durch das bewusste Weglassen von Elementen, Eigenschaften und Beziehungen zwischen Elementen eines realen Systems, soweit diese für die konkrete Aufgabenstellung nicht relevant sind, erfolgt die Modellbildung (Isermann, 1998, S. 50-51). Ein Netzwerk-Modell ist dann eine durch Abstraktion gewonnene, vereinfachte Abbildung eines realen Systems, hier der Supply Chain.

Im Rahmen der Graphentheorie wird ein Netzwerk als ein gerichteter, pfeil- (und knoten-) bewerteter Graph definiert (Jungnickel, 1994). Ein gerichteter Graph GR = (V, A) besteht aus einer nichtleeren, endlichen Menge von Knoten V (von: vertex) und einer Pfeilmenge A (von: arc). Jedem Element der Pfeilmenge A ist genau ein geordnetes Elementpaar v’,v’’ ∈ V (mit v’ ≠ v’’) zugeordnet. Die Bewertung erfolgt, indem jedem Pfeil (und jedem Knoten) eine reellwertige Zahl zugeordnet wird.

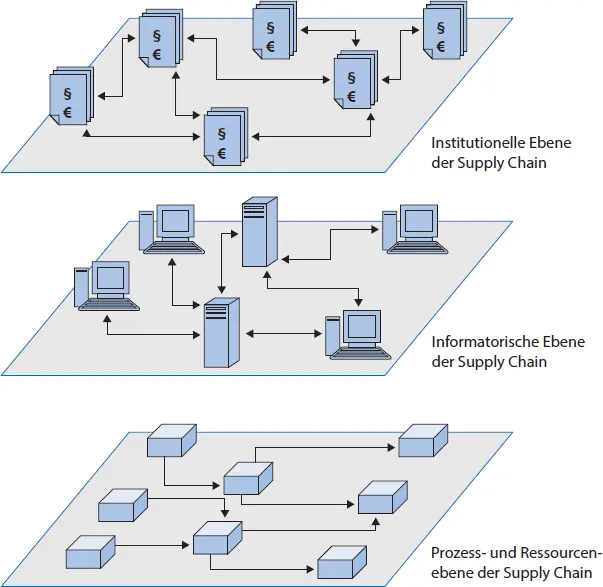

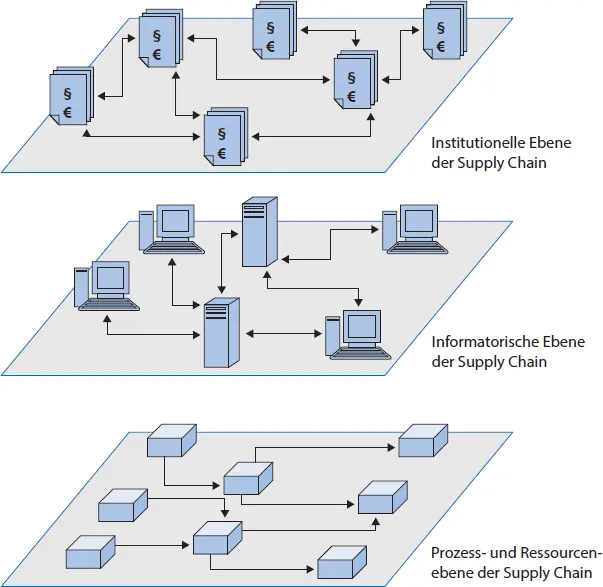

Durch die Knoten- und Pfeilbewertung werden relevante Merkmale und Merkmalsausprägungen der Elemente und ihrer Relationen beschrieben. Aufgrund der komplexen Beziehungen in Supply Chains wird das gesamte System in Form mehrerer separierbarer Partialnetzwerke modelliert, die sich nach den jeweils durchfließenden Objekten unterscheiden (Otto, 2000 und Werner, 2017). Die einzelnen Partialnetzwerke bilden die verschiedenen Ebenen der Supply Chain. Gemäß der bereits genannten Perspektiven einer Supply Chain, können eine institutionelle Ebene, die Informationsebene sowie die Prozess- und Ressourcenebene der Supply Chain differenziert werden. Pfohl/Trumpfheller (2004) differenzieren sogar noch weiter in 5 Ebenen, mit einer finanziellen und einer sozialen Ebene (  Abb. 1-27).

Abb. 1-27).

2.2.2.1 Institutionelle Ebene der Supply Chain

Die institutionelle Ebene der Supply Chain lässt sich in einem Netzwerkmodell abbilden, in dem Knoten die in einer Supply Chain agierenden Institutionen darstellen und Pfeile anzeigen, dass zwischen diesen Institutionen bestimmte Beziehungen bestehen. Jeder Knoten (Institution) auf der institutionellen Ebene ist dabei für Planung und/oder Betrieb mindestens eines Knotens oder einer Verbindung auf der Prozess- und Ressourcenebene und/oder der informatorischen Ebene verantwortlich. Bei den Institutionen kann es sich um OEM’s (Original Equipment Manufacturers), Lieferanten für Rohstoffe, Materialien, Bauteile, Module und Systeme, Logistikdienstleister (z. B. Speditionen, Transportunternehmen), 3PL’s (Third-Party-Logistics-Provider) und 4PL’s (Fourth-Party-Logistics-Provider) sowie (Groß- und Einzel-)Handelsunternehmen handeln. Auch können Finanzdienstleister oder Nonprofit-Einheiten, z. B. staatliche Krankenhäuser oder andere staatliche Institutionen, in die institutionelle Ebene der Supply Chain integriert sein (Wohlgemuth/Hess, 2001).

Abb. 1-27: Partialnetze der Supply Chain (Quelle: In Anlehnung an Otto, 2002 und Kaupp, 2004)

Die Knotenbewertungen stellen die Ausprägungen der relevanten Merkmale der Institutionen dar, beispielsweise die Höhe des Eigenkapitals, die Mitarbeiterzahl, die Rechtsform, das Leistungsprogramm oder der Firmensitz. Zwischen den Knoten existieren vielfältige rechtliche, finanzielle und informatorische Beziehungen, z. B. Informationsrechte und -pflichten, vertragliche Vereinbarungen, Weisungsbefugnisse oder kapitalmäßige Beziehungen (Hahn, 2000). Pfeile zeigen dann die Richtung dieser Beziehungen zwischen den Knoten der Supply Chain an. Die Pfeilbewertungen zeigen z. B. die Höhe der finanziellen Beteiligung, die Höhe von Zahlungen oder die Anzahl von Informationsübertragungen in einer Periode an.

Auf der institutionellen Ebene können die für eine Koordination des zielgerichteten Zusammenwirkens der verteilten Leistungserstellung in Supply Chains relevanten Rahmenbedingungen, wie z. B. vertragliche Vereinbarungen und Weisungsbefugnisse, dargestellt und analysiert werden.

2.2.2.2 Informatorische Ebene der Supply Chain

Aufgrund der Entkopplungsmöglichkeiten von Informations- und Güterflüssen sowie der Integration von interorganisationalen Informationssystemen weicht die informationslogistische Infrastruktur von der Struktur der Prozess- und Ressourcenebene der Supply Chain ab. So kommt es beispielsweise zum Einsatz von zentralen Advanced Planning Systems (APS) zur netzwerkweiten Planung, Steuerung und Kontrolle der Wertschöpfungsprozesse oder es werden zentrale Informationssysteme z. B. zur Fahrzeugdisposition in der Distribution eingesetzt. Die informatorische Ebene bildet daher eine eigene Partialebene des Netzwerks. Knoten repräsentieren die Standorte von Informationsverarbeitungssystemen und Pfeile zeigen die Datenflüsse an. Die netzweite Informationsverarbeitung und -weitergabe bildet die Basis für die unternehmensübergreifende, koordinierte Leistungserstellung in Supply Chains (enabling technologies). So können verteilte Informationsbestände gemeinsam genutzt werden (z. B. Kundeninformationen) oder unternehmensübergreifende Informationssysteme gemeinsam aufgebaut und betrieben werden (z. B. Reservierungssysteme).

2.2.2.3 Prozess- und Ressourcenebene der Supply Chain

Aus einer prozess- und ressourcenorientierten Perspektive lässt sich die Supply Chain in ein Netzwerk-Modell abbilden, in dem Knoten die Standorte repräsentieren, an denen Ressourcen zur Durchführung ortsgebundener, stationärer Wertschöpfungsprozesse zur Disposition stehen. Pfeile zwischen den Knoten des Netzwerks zeigen an, dass für diese Relationen Ressourcen zur Disposition stehen oder aufgebaut werden können, um nicht-ortsgebundene, raumüberbrückende Wertschöpfungsprozesse (z. B. Transportprozesse) zu realisieren (Sucky, 2008)

In realen Supply Chains werden die zur Durchführung der Wertschöpfungsprozesse notwendigen Ressourcen oft an mehreren, geographisch unterschiedlichen Standorten bereitgestellt. So stehen Produzenten häufig mehrere Produktionsstandorte mit den zur Realisierung von Produktions- und Lagerprozessen notwendigen Ressourcen zur Verfügung. Logistikdienstleister betreiben mehrere Standorte mit den zur Durchführung von Lager- und weitergehenden Logistikprozessen notwendigen Ressourcen. Handelsunternehmen verfügen über eine Vielzahl von Filialen, Regional- und Zentralläger. Die an unterschiedlichen Standorten zur Verfügung stehenden Prozessressourcen können sich bezüglich der Prozesskosten, der Prozessdauer, der Prozessqualität und der Prozesskapazität unterscheiden.

Auf der Prozess- und Ressourcenebene eines Netzwerks repräsentieren Knoten die Standorte (Systemelemente), an denen stationäre Leistungsprozesse realisiert werden: Produktions-, Lager-, Umschlag- und Kommissionierprozesse sowie logistische Zusatzleistungen wie bspw. Konfektionierung oder Labeling. Die Knoten des Netzwerkmodells sind somit Produktionsstandorte, Zentral- und Regionalläger, Hubs, Cross-Docking-Punkte, Umladeknoten (z. B. Binnen- oder Seehäfen sowie Flughäfen) sowie Filialen von Handelsunternehmen oder Kundenstandorte. Die Knotenbewertung stellt relevante Merkmale der Knoten und deren Ausprägungen dar, z. B. die Periodenkapazität oder die geographische Lage. Pfeile repräsentieren aktivierte, nutzbare Transportverbindungen innerhalb der Supply Chain (Beziehungen der Systemelemente), d. h. potenzielle raumüberbrückende Wertschöpfungsprozesse. Sie definieren die zulässigen Wege im Netzwerk (Feige, 2004). Die Pfeilbewertung repräsentiert beispielsweise den Transportkostensatz, die Transportdauer, die Transportkapazität oder die Entfernung zweier Standorte (  Abb. 1-28).

Abb. 1-28).

Читать дальше

Abb. 1-27).

Abb. 1-27).