Leticia Cardona ha estado presente durante todo el proceso y le estoy agradecida por ello. Mi padre y mi familia me han impulsado a perseguir mis sueños, a pesar de la lejanía que esto suponía. La fuerza de mi madre, Carmen, me ha estimulado a luchar por lo que creía que era justo. Y el recuerdo del cariño de mi tía Fermi, y de mis abuelos, me ha reconfortado en momentos de desaliento.

Sin el amor de Xavi no hubiera escrito este libro.

INTRODUCCIÓN

LA LUCHA POR EL PASADO

A partir del año 2011 nuevos movimientos políticos y sociales cuestionaron el significado del concepto de democracia dominante hasta entonces en España y, con ello, el carácter democrático del régimen instaurado en 1978. Hoy, una parte importante de la ciudadanía percibe de forma diferente el significado de la democracia española. Este cambio ha conllevado también un cuestionamiento de la monarquía y, especialmente, del proceso de transición, periodo durante el cual se habría forjado, según esta visión, una democracia incompleta. Estos movimientos se han distanciado de los planteamientos críticos anteriores con la voluntad de subrayar sus especificidades y enfatizar su carácter novedoso. Así pues, tienden a interpretar los marcos culturales previos como un bloque homogéneo, hermético y despolitizado, donde apenas pueden percibirse aristas. Con anterioridad al movimiento de los indignados tuvieron lugar pugnas entre diversos proyectos políticos por situar los orígenes del régimen democrático y sus significados.

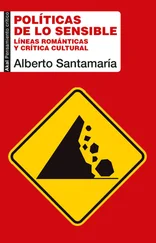

Esa querella se concretó de forma manifiesta en la disputa sobre cómo interpretar el legado de la guerra civil de 1936 y la larga dictadura franquista y, de forma menos evidente, sobre la interpretación de la transición. Esta polémica tuvo especial relevancia entre los novelistas, que contribuyeron de modo fundamental a articular los discursos sobre dicho pasado, definiendo en buena medida las grandes tendencias que después se manifestaron en otros ámbitos. La preocupación por la Guerra Civil se generalizó en la esfera pública a mediados de los años noventa, aunque estaba presente ya en la literatura española de las décadas precedentes, especialmente en las obras publicadas por la generación del medio siglo en los años sesenta y setenta. 1 En los noventa cobró importancia una visión crítica del relato preponderante sobre la Guerra Civil articulado a partir de la transición democrática. Este cuestionamiento estuvo relacionado con un proceso de redefinición de la nación española que continúa hoy en día, en el que la elaboración de un relato dominante sobre el pasado nacional tiene una importancia capital. 2 En los años noventa y dos mil los novelistas participaron de manera destacada en la elaboración de relatos nacionales.

En esta tesitura tuvo lugar una lucha por el significado del pasado de la democracia española actual que conllevó una pugna entre diversas formas de comprender el presente de la nación y cómo esta debía proyectarse en el futuro. La querella sobre la Segunda República, la guerra y la posguerra condensó asimismo una disputa fundamental sobre el significado del proceso de transición de la dictadura franquista a la democracia constitucional. Este proceso, que había sido considerado mayoritariamente como un proceso político y social modélico y como momento fundacional del régimen democrático actual, empezó a ser ampliamente cuestionado por distintas voces que reclamaban mayor atención al pasado republicano, en tanto que antecedente legítimo e ignorado del régimen actual. La lucha por establecer un relato hegemónico sobre la Segunda República, la guerra y el franquismo tuvo lugar, pues, al tiempo que se dirimía el combate por establecer una interpretación dominante sobre el proceso de transición. En esta pugna participaron numerosos actores: historiadores, políticos, miembros de la sociedad civil, intelectuales y artistas, entre otros muchos. Los novelistas ocuparon un lugar destacado en estos años debido a la difusión y el impacto de sus relatos en la sociedad. Las y los intelectuales y novelistas han actuado –y siguen actuando– como actores políticos de primer orden, y sus obras –ampliamente difundidas– actúan como espacios donde se libra una lucha discursiva. Mientras que algunos reclamaron una actitud distinta hacia el pasado –y sobre todo hacia las víctimas del franquismo– de la que fue dispensada por parte de las instituciones públicas durante los primeros gobiernos de la democracia, otros consideraron el consenso de la transición como el pilar fundamental de dicho régimen. El cuestionamiento del proceso de transición estuvo acompañado en muchos casos de una crítica más profunda hacia las políticas del pasado llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos democráticos. Esta crítica fue ejercida durante años casi en exclusividad por algunos intelectuales de izquierda. Mi postura se distancia en parte de la de aquellos autores que han considerado el «régimen cultural del 78» como un periodo homogéneo en el que habría habido un consenso impenetrable sobre el carácter democrático de la nación española. Un análisis profundo permite iluminar las luchas que han tenido lugar por establecer un relato dominante sobre la nación española y su pasado, así como los matices y las diferencias. 3

En esta obra analizo cómo y por qué una serie de escritores contemporáneos concibieron la Segunda República española, la Guerra Civil y la posguerra, en el lapso de tiempo que se encuentra a caballo entre los dos últimos siglos. He tomado como límites cronológicos dos fechas simbólicas para la izquierda española: 1989, que con la caída del Muro de Berlín y el posterior desmantelamiento de la URSS supuso el principio del fin de una forma de concebir el mundo, y 2011, año en el que explosionó el movimiento 15M, que supuso un cambio de ciclo para la izquierda en España. En las décadas que abarca este libro fueron publicados varios centenares de novelas sobre la Guerra Civil española. Aquí me centro en la producción intelectual de varios novelistas que, a mi juicio, tuvieron un protagonismo especial en el debate sobre la memoria en España: Juan Marsé, Rafael Chirbes, Almudena Grandes, Antonio Muñoz Molina y Javier Cercas. No obstante, fueron muchos los que participaron en el debate y cientos las novelas publicadas en esos años sobre la Guerra Civil española. Algunas de las obras a las que hago referencia no se circunscriben de forma estricta a este marco temporal. El objetivo principal de este libro es analizar, por tanto, la dimensión política e ideológica de los discursos sobre el pasado que en los años noventa y dos mil pusieron en circulación los autores mencionados, así como sus ideas sobre la historia, la memoria y la literatura, y sus interpretaciones de la historia de España. Lo hago a partir de una lectura situada intelectual y políticamente, que parte de los problemas definidos en el ámbito de la historia cultural para dialogar con otras disciplinas que analizan la literatura. Veamos a continuación cuál es el contexto principal que abordamos en este libro.

* * *

El acuerdo general establecido durante la transición para no instrumentalizar políticamente el pasado fue subvertido en 1993 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que en vísperas de los comicios electorales temió perder el gobierno. Hasta entonces los dos partidos mayoritarios habían mantenido un consenso en su interpretación de la guerra como una tragedia colectiva. El cambio en la forma de mirar al pasado se hizo aún más evidente a mediados de los noventa, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la muerte del dictador en 1995 y el sexagésimo aniversario, en 1996, del inicio de la Guerra Civil y de la llegada de las Brigadas Internacionales a España. 4 Con el cambio de siglo y la llegada al gobierno del Partido Popular (PP) en el año 2000 con mayoría absoluta, se acrecentaron los debates parlamentarios en torno a la condena del alzamiento militar y la reparación moral y económica de los represaliados del franquismo. 5 Ese mismo año se formó, como resultado de diversas iniciativas cívicas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. 6 En este contexto, en el que las reivindicaciones de los familiares de las víctimas del franquismo ocupaban un espacio creciente en la esfera pública, el PSOE hizo suyas muchas de sus reclamaciones. En 2004, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se inició un proceso de reconocimiento institucional que culminó con la aprobación de la conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica. 7 El proceso de elaboración de la ley se produjo en medio de un enconado debate en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación. Mientras que el PP interpretó la ley como un intento de revisar el proceso de transición, otros grupos parlamentarios la consideraron insuficiente. En octubre de 2008 Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional, en respuesta a las denuncias presentadas por numerosas entidades cívicas, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. 8 Y tres años después, en enero de 2011, la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (ANADIR) denunció ante la Fiscalía General del Estado el robo de niños que se habría producido entre los años cincuenta y noventa, y que afectó en un principio a las familias contrarias al régimen franquista y habría continuado en democracia como un negocio lucrativo.

Читать дальше