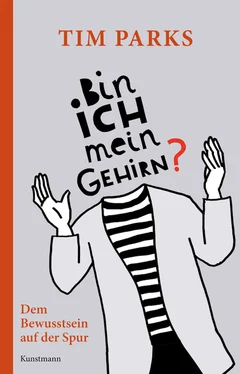

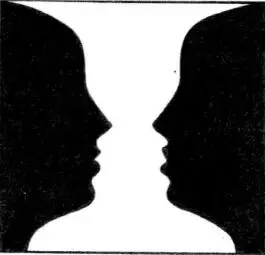

Während die Freiwilligen es sich ansahen, zeichneten die üblichen ausgefeilten technischen Geräte die Aktivität in den verschiedenen Zonen ihrer Gehirne auf. Und tatsächlich sprang die Hirnaktivität der Betrachter, während sie versuchten festzustellen, was sie da sahen, eine Vase oder zwei Gesichter, hin und her zwischen zwei verschiedenen Bereichen im Gyrus fusiformis (der sich im unteren Teil des Gehirns befindet), nämlich den Bereichen, die man seit Langem mit Objektwahrnehmung und Gesichtserkennung in Zusammenhang bringt. Das zeige, sagte Zeki, dass ästhetischen Reaktionen neurologische Vorgänge zugrunde lagen und Künstler in gewisser Hinsicht auch Neurologen waren, die die Möglichkeiten des Gehirns zur Produktion visueller Erfahrungen ausloteten und uns herausforderten, immer subtiler auf unsere komplexe Umgebung zu reagieren. Kunst trug also zu unserem Evolutionsprozess bei, ja sie war sogar Teil davon.

»Professor Zeki«, warf ein gewisser Ron Chrisley, Experte für künstliche Intelligenz, ein, als der Redner zurück an seinen Platz ging, »wenn Sie mir erklären, welche Schaltkreise eines Computers aktiv sind, wenn dessen Schachprogramm den Springer auf c3 zieht, dann haben Sie mir nicht sehr viel über Schach erzählt, oder?«

Noch Jahre später erinnere ich mich daran, wie sehr mich dieser Einwand begeisterte. Allein schon die Furchtlosigkeit des Mannes, die Tatsache, dass er absolut unbeeindruckt war von den Befunden all dieser klugen Geräte. Aber mehr noch die offensichtliche Feststellung, dass zwischen dem subjektiven Erleben des visuellen Rätsels, das man den freiwilligen Testpersonen gezeigt hatte – die beiden Gesichter, die Vase –, und der Aufzeichnung elektrischer Impulse in diesem oder jenem Bereich ihrer Gehirne ein Abgrund klaffte. Wie konnte man sagen, das Erleben sei von dieser Aktivität verursacht worden, oder irgendwie aus ihr entstanden, oder sei gar selbst diese Aktivität, nur weil diese Aktivität stattfand? Schließlich war noch alles mögliche andere im Spiel, nicht zuletzt die zweideutigen Bilder selbst und die unruhigen Blicke ihrer Betrachter.

Aber diese Begeisterung war nichts verglichen mit Riccardo Manzottis plötzlichem Ausbruch während der offenen Diskussion, die am folgenden Nachmittag die Konferenz abschloss. In dem für hundert Menschen ausgelegten Raum saßen etwa dreißig Leute locker über die Sitzreihen verteilt, alle erschöpft nach acht Stunden heterogenem Informationsinput aus Studiengebieten, mit denen sie nicht vertraut waren. Zeki stand erneut im Mittelpunkt, sprach über den Beitrag, den die Neurowissenschaft zur Ästhetik liefern könne, ihre Fähigkeit, den Prozess zu analysieren, und zwar objektiv , beharrte er, mit wissenschaftlichen Geräten , durch die wir die Bilder erzeugten, die wir sahen. In diesem Moment sprang Manzotti von seinem Stuhl auf und erklärte: »Aber Professor Zeki, es gibt keine Bilder!«

Er redete etwa fünf Minuten lang. Alle, sagte er, konzentrierten sich auf das, was im Gehirn passierte. Alle redeten von Input und Output und Informationsverarbeitung. Alle stellten sich ein von einem Objekt völlig getrenntes Subjekt vor und mussten deshalb annehmen, dass es im Gehirn des Subjekts kleine Bilder gab, welche die Welt au-ßerhalb des Gehirns repräsentierten, kleine Geräusche und Gerüche im Gehirn, Farben im Gehirn, Formen im Gehirn und so weiter. Aber nichts davon ließ sich zeigen. Wissenschaftler hatten nach Bildern im Gehirn gesucht und keine gefunden. Sie hatten nach Erinnerungen gesucht und keine gefunden. Das Gehirn war eine graue Masse, die aus Milliarden von Nervenzellen und allen möglichen chemischen Substanzen bestand. Die Welt war darin nicht enthalten. Wenn man die Augen schloss, verschwand die Welt. Man konnte den Raum, in dem man sich befand, mit geschlossenen Augen nicht durchqueren. Um eine visuelle Erfahrung zu machen, brauchte man die Welt. Ästhetische Erfahrung war, ebenso wie jede andere Erfahrung, nicht im Kopf eingeschlossen; die Erfahrung der Mona Lisa war die Mona Lisa , wie unser Wahrnehmungssystem sie existieren ließ, wenn wir davorstanden. Deshalb fuhren die Leute hin, um sich die Mona Lisa anzuschauen, anstatt sich an den Bildern von ihr zu weiden, die in ihrem Gedächtnis gespeichert waren, oder auch auf ihrem Computer.

Das war ganz schön aggressiv. Manzotti hatte einen ziemlich wilden Gesichtsausdruck, eine wirre Mähne und tiefblaue Augen. Er war leidenschaftlich, ironisch, verächtlich. Er konnte wirklich kaum glauben, wie dumm wir alle waren, sagte er, dass wir diese absurde Geschichte über Bilder in unseren Köpfen glaubten. Als er sich wieder setzte, fragte ich die junge Frau neben mir, wer er war. »Er baut Roboter«, flüsterte sie. »Er ist ein Genie.«

Einige Tage nach der Konferenz versuchte ich, den Wahrheitsge-halt von Manzottis Rede zu überprüfen. Ich setzte mich ein paar Minuten hin, schloss die Augen und versuchte festzustellen, ob in meinem Kopf Bilder waren oder nicht. Ich hatte immer angenommen, dass es so sein müsste. Schließlich ist es doch total gängig, jemandem zu sagen, ich sehe immer noch das Bild vor mir, wie du ausgesehen hast, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Oder, ich habe noch genau vor Augen, wie Soundso damals in den letzten Spielminuten dieses Tor gemacht hat. Oder, ihr Gesicht geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Aber ist es wirklich so? Oder kann es sein, dass Manzotti recht hat?

Hinter geschlossenen Augenlidern versuchte ich, die Gesichter meiner Mutter, meines Bruders, meiner Kinder heraufzubeschwören, Menschen, von denen ich mit Sicherheit ein Bild habe. Und wohlbekannte Orte: Ich versuchte, mir mein Büro vor Augen zu führen, die Bank in unserem Garten, das Café, in dem ich gern einen Cappuccino trinke. In jedem Fall hatte ich ganz stark das Gefühl, dass ich wusste, wie der Ort aussieht, aber tatsächlich gesehen habe ich ihn nicht. Was die Objekte und Orte betrifft, so konnte ich sie mir selbst beschreiben, in Worten. Der Schreibtisch rechts von der Tür. Das Bücherregal gegenüber. Wenn es hätte sein müssen, hätte ich eventuell eine grobe Zeichnung davon zu Papier bringen können. Ich wusste, welche Farbe die Wände und die Stühle hatten.

Aber ich sah sie nicht.

Bei Gesichtern hingegen war es eher wie der Moment im Ankunftsbereich des Flughafens, wenn man auf jemanden wartet, der einem nahesteht. Ich erinnere mich besonders gut an ein Mal in Heathrow, als meine jüngere Tochter Lucia aus Japan zurückkam. Sie war damals erst fünfzehn, und ich konnte es kaum erwarten, sie nach einem Monat Abwesenheit wiederzusehen. Man steht an der Absperrung, während die Leute durch die Drehtüren strömen, und sucht in der Menge von Gesichtern, die einem nichts bedeuten, nach dem einen geliebten Gesicht, will unbedingt, dass es erscheint. Man denkt intensiv an die Person. Man weiß ganz genau, auf welches Gesicht man wartet. Das Gesicht. Es ist ausgeschlossen, dass man sie nicht erkennt. Das wäre undenkbar. Etwas im eigenen Kopf wartet angespannt darauf, aktiviert zu werden. Man spürt es körperlich . Wenn das Gesicht erscheint, wird es so sein, als würde ein Schlüssel im Schloss umgedreht und eine Tür aufgestoßen, die den vollen Blick freigibt. Und dennoch, bis zu dem Sekundenbruchteil, in dem das Gesicht endlich auftaucht, sieht man es nicht wirklich. Das Gesicht ist eine Anspannung, ein Potenzial. Aber man besitzt es nicht. Man kann es nicht willentlich hervorbringen. Das ist vermutlich der Unterschied zwischen Anwesenheit und Abwesenheit. Ganz einfach: Wenn jemand abwesend ist, dann sieht man die Person nicht. Darin besteht der Schrecken der Abwesenheit. Oder in manchen Fällen das Glück. Es gibt kein Foto in den Aktenschränken des Kopfes. Wäre dort eines, dann bräuchte man die gewöhnliche Fotografie nicht. Höchstwahrscheinlich gibt es dort auch keine Aktenschränke. Manzotti hatte recht. Zumindest im Wesentlichen.

Читать дальше