Si se cree que la narración de historias modifica el mundo, que hay un nexo no arbitrario entre significante y significado, tiene sentido decir que la mayor parte de estas obras está concebida como una ceremonia oral y grupal, no como producto de un artista que se comunica con su público a través de la mediación de objetos culturales como los libros y las películas y en una relación de uno (escritor) a uno (lector).

En el caso de los escritores amerindios, la lucha contra la calidad de “escrito” del texto es permanente. Para dar solo un ejemplo, Leslie Marmon Silko, una de las autoras más reconocidas del corpus, afirma en casi todas las entrevistas que ella querría contar sus historias oralmente, sobre todo porque la narración oral preserva los cambios constantes de la historia y la participación de la audiencia, es decir, la interacción entre narrador y público: “I really think that that’s wonderful, interacting directly like that, even having another storyteller there who might be trying to catch you on to something, which of course means you get to catch them, if you can, with the people there (…) I really think that to me the real, the ultimate moment, is when you have a couple of storytellers and a really engaged, respectful audience” (146). 14 Como la mayoría de estos autores, Silko trata de repetir o recuperar parte de esa ceremonia en la escritura y eso modifica su manera de narrar, la estructura y el planteamiento general de sus novelas.

Estos autores suelen narrar historias que, de algún modo, se repiten, del mismo modo que la cultura occidental masculina repite, por ejemplo, la historia de la “educación del héroe” individual y de su iniciación, transformándola y adaptándola a ambientaciones diferentes, diferentes puntos de vista, opiniones políticas y visiones de la literatura o el cine en general. La historia más repetida en este grupo de libros y películas es la del regreso a casa. No es la historia de un personaje solo sino de un grupo amenazado por la cultura que lo rodea y que al mismo tiempo lo domina y lo explota. El grupo necesita recuperar a sus miembros para hacerse fuerte y defender su forma de vida a partir de esa fuerza. Así, personajes como Tayo en Ceremony de Leslie Marmon Silko, Abel en House Made of Dawn de Nathaniel Scott Momaday, Johnny en Watermelon Nights de Greg Sarris, el fotógrafo de la novela Medicine River de Thomas King y el fotógrafo de la película del mismo nombre vuelven a su tribu después de experimentar la vida en el centro de Occidente como una pesadilla. Ese regreso es positivo, es una “curación” —explícitamente en las primeras dos novelas, implícitamente en las otras—, tanto para los personajes individuales como para el grupo, y es un proceso costoso y complejo que N. Scott Momaday define de este modo: “(Abel) is an important figure in the whole history of the American experience in this country. It represents such a dislocation in the psyche in our time. Almost no Indian of my generation or of Abel’s generation escaped that dislocation, that sense of having to deal immediately with, not only with the traditional world but with other world which was placed over the traditional world so abruptly and with great violence” (94). 15

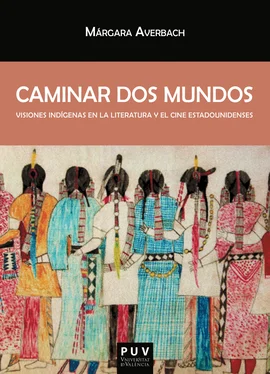

Esos personajes son paradigmáticos del caminar dos mundos de estas historias y el viaje de regreso representa la entrada obligada de estas culturas a la cultura occidental y el esfuerzo de los personajes y de los artistas y el arte mismo por volver en parte al mundo tribal que se abandonó. 16

Para contar esa historia y sus variaciones y renacimientos, los autores y directores de cine, incluso los pintores en algunos casos, apelan a técnicas y estructuras que la literatura WASP desconoce, además de subvertir, como querría Silko, la idea que la cultura estadounidense es una sola. Desde un idioma que en un principio, era el de la conquista (el inglés), estas historias explican una forma nada anglosajona de ver y tratar el mundo. Y como se trata de literatura y cine políticos en el sentido más amplio de la palabra, las historias suelen ofrecer un camino de salida, una solución al estado de cosas, una esperanza. Esa es la razón por la que la mayoría tiene finales con cierta apertura, finales más o menos felices cuyo signo político es el contrario del que tienen las películas de final feliz del Hollywood tradicional y comercial. 17

En gran parte de los casos, la apropiación inversa del idioma y los esquemas culturales tiene un resultado concreto: si bien están dirigidos a todo público, los textos y películas de este corpus y otros de autores de estos grupos privilegian y dan mayor poder a los lectores de las comunidades indígenas. Eso no es nuevo. La literatura producida en una comunidad que comparte la visión del mundo del autor o autora siempre toma a esa comunidad como lectora primaria y para comunicarse con otras comunidades necesita de diversos intermediarios (por ejemplo, las traducciones o las notas al pie de ediciones anotadas para explicar cápsulas culturales cuyo significado se desconoce en otras culturas). Sin embargo, en estos pueblos, que siguen sufriendo colonización, 18 no es del todo frecuente que se intente ayudar a los lectores no tribales. En general, frente a sus propias culturas, estos autores, directores y guionistas adoptan una de dos actitudes: las describen superficialmente porque las visiones del mundo exigen que no se revelen ciertos detalles, o las describen sin explicarlas y dejan que los lectores se vaya acercando desde afuera, sin demasiada ayuda. Solamente algunos pocos hacen gala de actitudes didácticas, explicaciones al estilo de los documentales antropológicos. 19 Por lo tanto, los lectores blancos, que leen desde un marco conceptual diferente al de la narración, suelen tener dificultades para comprender. Probablemente, es imposible atravesar completamente la barrera cultural pero esa barrera importa menos cuando hay estudio y contacto de por medio. Este libro intenta analizar algunas de estas historias desde el punto de vista de una lectora no amerindia pero sí alejada en visión del mundo del centro de poder estadounidense, a partir de conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años de estudio y de contacto con autores amerindios estadounidenses.

Caminar dos mundos está dividido en cuatro partes. La primera analiza temas generales que pueden rastrearse en gran parte del corpus. La segunda aborda obras literarias específicas. La tercera analiza narraciones de ficción en cine, tanto de los blancos sobre los amerindios como de ellos sobre sí mismos. Finalmente, la cuarta parte reúne las temáticas y motivos más importantes de los análisis anteriores y ejemplifica en obras específicas la forma en que el corpus ofrece una solución al estado de cosas a través de una visión holística y comunitaria de la vida.

Dada la tendencia de la crítica posmoderna estadounidense a acentuar lo pequeño y lo fragmentario, cabe aclarar que aunque, en un apéndice, se indicará la filiación tribal de todos los autores que se nombran y analizan en el trabajo, no es mi intención hacer análisis antropológicos, etnológicos ni sociológico de las tribus a las que pertenecen.

1 Joy Harjo y Gloria Bird, ed., Reinventing the Enemy´s Language. Contemporary Native Women´s Writing of North America , Norton: New York, 1997. Ver un análisis más detallado en el capítulo 2.

2 Los géneros occidentales no son demasiado pertinentes en una lectura de estos autores, ya que los redefinen de una forma tan amplia que se desdibuja el concepto básico de palabras como novela, cuento, poesía.

3 Llamo “apropiación” a la utilización que hace la cultura dominante de los recursos, económicos, culturales, humanos, de la cultura o culturas que ha dominado y “apropiación inversa” al movimiento contrario: cuando una cultura dominada toma recursos de todo tipo del grupo victorioso y los usa en su propio beneficio. Estos conceptos reciben diferentes nombres en diferentes bibliografías. Estos son los más claros desde mi punto de vista.

Читать дальше