El impacto de la nobleza sobre la economía valenciana del XVI: la aproximación de J. Casey

Podría pensarse que, siendo los nobles el grupo social más importante y mejor documentado de todos cuantos componen la sociedad de Antiguo Régimen, y no siendo, por otra parte, su número astronómico, los historiadores conoceríamos bien su economía: su patrimonio, sus propiedades, sus fuentes de ingresos, sus actividades, negocios e iniciativas, sus gastos, su implicación en el mundo de las finanzas, su dependencia del mismo, etc. Sin embargo, nada hay más lejos de la realidad. Así como la tesis doctoral del prof. Jorge A. Catalá Sanz nos permitió conocer mucho de los entresijos de las economías nobiliarias valencianas del siglo XVIII 216, lo que sabemos del XVI y del XVII no se halla al mismo nivel. Hay, eso sí, monografías en las que se recogen aspectos más o menos relevantes de la vida material de la nobleza valenciana del período foral moderno 217, y los consabidos estudios sobre señoríos, institución a la que hemos prestado los historiadores valencianos una gran atención, muy por encima del resto de España 218, pero el estudio de las economías nobiliarias en su conjunto está todavía por acometer. Es verdad que James Casey hizo un gran esfuerzo por radiografiar a la sociedad valenciana de la segunda mitad del Quinientos y de la entera centuria siguiente, pero es posible que alguna de sus brillantes síntesis hubiera podido desincentivar a los futuros investigadores.

El inteligente irlandés nos dio a entender que, en la Valencia de 1609, había básicamente dos tipos de nobleza: una nobleza terrateniente, propietaria de tierras, señora de vasallos moriscos, dispendiosa y endeudada hasta las cejas, y un patriciado urbano, compuesto por excomerciantes y segundores, sin tierras, aunque poseedor de cuantiosos censales 219. A los primeros les estaba cayendo encima en aquellos instantes una «crisis stoniana de la aristocracia» que pronto culminaría con el extrañamiento morisco de 1609. Como consecuencia de ello, los segundos iban a verse ahogados por una «crisis braudeliana de la nobleza rentista», y a ser arrastrados al fondo de abismo financiero por la ceguera y la falta de previsión de sus parientes más ricos, y por el golpe regio que Rafael Benítez ha calificado, con fina ironía, como «heroica decisión» 220. Así las cosas, poco más cabía añadir a lo establecido por Casey. En la Valencia del Quinientos habría cuajado una sociedad dirigida por una minoría de terratenientes ricos montados a horcajadas sobre los hombros de sus vasallos, especialmente los cristianos nuevos, cuyas copiosas rentas en parte les permitían vivir a «cuerpo de rey» –cada vez menos a causa de la fuerte inflación del período– y en parte servían como garantía de los préstamos solicitados a unos hermanos menores afincados en la ciudad, receptores de los réditos de sus censales, ocupados en sus lecturas, en el boato sus mansiones, en sus matrimonios y familias, en sus quintas de recreo y, de tanto en tanto, en el gobierno de la ciudad. Y, ya al final, en la base de la pirámide con la que invariablemente nos figuramos el cuerpo social, se hallaba el sufrido vasallo obligado a soportarlo todo: los impuestos del rey, el diezmo de la iglesia, la justicia, los derechos dominicales y las regalías de sus señores, las cargas comunitarias, los censos enfitéuticos en metálico o en especie y los intereses de la deuda contraída por los barones 221.

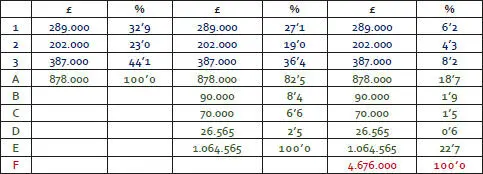

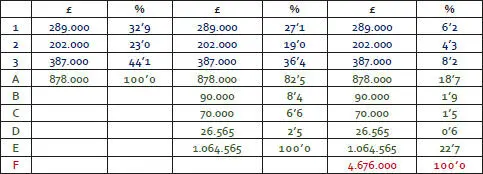

Tabla 4. Comparación de las rentas anuales medias de las 157 casas nobles más ricas, del real patrimonio, de la iglesia, de las órdenes militares y de la renta agraria valenciana hacia 1609 (en libras [£]).

LEYENDA : 1= estimación de la renta anual de los 8 principales magnates valencianos / 2= estimación de la renta anual de las 20 siguientes casas nobiliarias importantes / 3= estimación de la renta anual de las siguientes 129 familias importantes / A= 1 + 2 + 3 / B= estimación de los ingresos medios anuales del real patrimonio / C= estimación de la renta anual de los obispados y principales monasterios valencianos / D= estimación de la renta anual de las 19 encomiendas valencianas / E= A + B + C + D / F= estimación de la renta agraria anual media del reino de Valencia.

Fuente : CASEY, J. El reino… , pp. 105-106. Elaboración propia.

Casey, incluso, había llegado a cuantificar el impacto de la nobleza sobre la economía valenciana de finales del XVI y comienzos del XVII, valiéndose de los datos y evaluaciones propuestas por el cronista Gaspar Escolano 222. Según el historiador de Belfast, el pináculo de la nobleza valenciana, integrado por 157 señores de feudos laicos, vendría a obtener en conjunto un total de 878.000 £ anuales durante la primera década del Seiscientos. Considerando que la renta agraria del reino de Valencia en aquel momento podría alcanzar 4.676.000 £/año 223, y que el promedio arbitrario de miembros de estas 157 poderosas familias podría ser, poco más o menos, tres o cuatro veces superior a la media 224, nuestros supuestos implicarían que, entre el 0’16 y el 0’24 % de la población valenciana del momento, conseguía detraer y acaparar el 18’7 % anual de la renta territorial. No está nada mal: 1/417 de los valencianos concentraba en sus manos casi el 1/5 de la renta agraria 225. Evidentemente, el reparto interno de la renta señorial no era igual entre los diferentes señores de vasallos. Las 129 familias de menor rango del grupo (82’16 % de 157) percibían en bloque 387.000 £ anuales (44’1 % de la renta señorial calculada por Casey) alcanzando así un promedio de ingresos anuales de 3.000 £, lo que tampoco está nada mal, si pensamos, p. e., que el señor de la Vall de Alcalà tendrá que conformarse con 299 £ anuales inmediatamente después de la expulsión de sus vasallos moriscos 226, o que Gilles Picot (1521-1578), señor de Gouberville, de Le Mesnil-au-Val y de Russy, en la Normandía «hipernobiliaria», vivió, entre 1549 y 1561, con un presupuesto anual que nunca pasó de las 200 £ tornesas 227. Encima de estas 129 familias, se hallaba el integrado por los 20 barones más importantes del reino que, en conjunto, podían llegar a percibir hasta 202.000 £ anuales 228. Dicho de otro modo, el 12’7 % de los magnates valencianos acaparaba el 23 % de la renta señorial, obteniendo así ingresos anuales medios de 10.100 £. Y ya, por último, figuraban los ocho grandes títulos del reino: seis títulos valencianos, como los duques de Segorbe y Gandía, los marqueses de Denia, Elche y Guadalest 229, y el conde de Cocentaina, y dos títulos castellanos, pero con propiedades en Valencia, como los duques del Infantado 230y de Mandas 231. Pues bien, estos ocho títulos (el 5’1 % de los magnates valencianos) percibía una renta anual cercana a las 289.000 £, casi el 33 % de la renta señorial, con ingresos medios anuales por título de 36.125 £.

En definitiva, cualquier aspirante a historiador que leyese el Reino de Casey a mediados de los 80 podía pensar que el de la nobleza no era precisamente un tema desconocido en el que conviniera profundizar. Con sus aproximadamente 1.657 miembros, representaba entre el 0’6 y el 1 % de la población cristiano vieja de la Valencia de finales del XVI. En su seno se distinguía un gran bloque de 1.000 ciutadans (60’3 % de 1.657) –oligarquía urbana rentista– y de 500 cavallers (30’2 % de 1.657) –unos, colegas de los primeros y, en definitiva, parte de la oligarquía urbana rentista; otros, dueños de pequeños señoríos ínfimos y alfonsinos– y una minoría de 157 barons (9’5 % de 1.657) propietarios de localidades enteras y de vastos territorios. Este vértice, los «157 barones», de la pirámide nobiliaria representaba el 0’24 % de la población cristiano vieja valenciana y conseguía detraer en beneficio propio casi el 19 % de la renta agraria global. La situación era, pues, muy clara. La decantación histórica del Quinientos había producido una nobleza poco numerosa que, no obstante, controlaba la mayor parte de la renta «nacional» –la deuda pública local, de la que vivían ciutadans y, en parte, los cavallers , no estaba cuantificada, pero se adivinaba importante– dentro de la cual había una minoría formada por 157 familias que se repartía de manera desigual el 20 % de la renta agraria: 8 aristócratas el 33 % de la misma, 20 casas importantes otro 23 % y 129 familias de la nobleza media el 44 % restante. Y, para rematar esta imagen fuertemente oligárquica de la nobleza valenciana, Casey apostillaba que el 5 % de la población española –la que habitaba el reino de Valencia– venía obligada a satisfacer el 8 % de los ingresos de la nobleza española, la valenciana: una fuerte «presión señorial» que, todavía se acentuaba más al considerar que lo que las grandes casas, y algunas otras no tan grandes, sacaban de Valencia, lo gastaban fueran de las fronteras del reino, contribuyendo de este modo al declive económico del mismo 232.

Читать дальше