Gracias a los datos reunidos por Pastor Fluixà, es posible afirmar que Fernando el Católico y su nieto Carlos I solo crearon 7 y 6 caballeros respectivamente, lo que no representa más allá de 0’16 caballeros/año. Felipe II, sin embargo, armó un total de 49 caballeros 200, es decir, 1’14/año 201. Estas cifras, en cualquier caso, representan muy poco si se las compara con la verdadera «explosión de la caballería» que se produjo durante la etapa 1598 a 1665. Felipe III armó un total de 80 caballeros (3’34/año) y Felipe IV hizo lo propio con 226 más (5’02 caballeros/año). ¿Quiénes fueron los beneficiarios de estas promociones a la condición de caballeros entre 1550 y 1665? La respuesta es bastante fácil de resumir: A) juristas y magistrados en una proporción de casi el 60 % 202, lo que no está nada mal considerando que en Valencia no hubo nada parecido a la venalité des offices , ni a la noblesse de robe , ni tampoco a la nobilità di toga 203, B) miembros de la oligarquía urbana enriquecidos a través del ejercicio de la manufactura, el comercio, el préstamo, el arrendamiento de rentas e impuestos y los vínculos patrimoniales en un 22 % 204y C) oficiales del ejército en un 18 % 205.

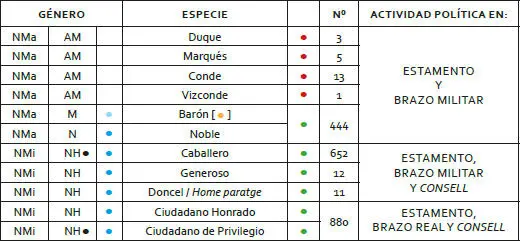

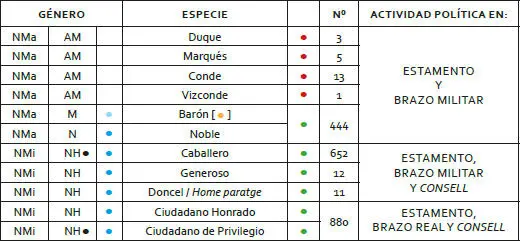

Tabla 3. Géneros y especies de nobles en Valencia (1500-1604).

NMa = nobilitas maior / NMi = nobilias minor / A = aristócrata / M = magnate / N = noble / H = hidalgo/ • = con las salvedades comentadas a lo largo del trabajo / • = precisa habilitación fuera del reino de Valencia para alcanzar la plenitud de derechos civiles y políticos / • = linajes / • = individuos / [•] =según el listado publicado por Boronat, el año 1609 habría 186 barones en el reino de Valencia [CASEY, J. El reino… , p. 105].

El ascenso social a la luz del ennoblecimiento… ¿conocemos todas las claves?

Nuestro conocimiento del escalafón nobiliario valenciano y de la diferencia existente entre rango y título –el primero, transmisible al conjunto de la descendencia 206; el segundo heredable por uno o varios beneficiarios 207– no es suficiente. Los archivos judiciales y los protocolos notariales poseen la respuesta a preguntas que hoy carecen de ella y que, sobre todo, atañen a los estratos más bajos de la pirámide y a fenómenos o manifestaciones de «descenso», más que de «ascenso» social. ¿Cuál era el modelo familiar de la pequeña nobleza valenciana? ¿Cuál la edad media de los contrayentes, promedio de descendientes, supervivencia de los mismos, alteración positiva o negativa del nivel de vida propio y del de los vástagos, etc? ¿Todos los hijos, varones y hembras –naturales y/o legítimos 208– de los nobles, de los caballeros y de los ciudadanos heredaban el estatus del padre? ¿Y los hijos de éstos? ¿Y los nietos? Entre sus descendientes ¿hubo quien se vio forzado a renunciar, e, incluso, prefirió no reivindicar o hacer uso de su rango? Quien opine que los nobles siempre apostaban por la hipergamia, que apuntaban sistemáticamente hacia arriba en sus proyectos matrimoniales, o que el mantenimiento del propio estatus no puede ser sino el amargo reflejo del infortunio, tal vez no conozca un excelente trabajo del prof. Mateu Rodrigo 209.

En este estudio se abordan dos casos fascinantes, el primero y más extenso correspondiente al año 1510 y el segundo, bastante más breve, que data de 1551. Bernat Sorell fue el primer miembro de su familia armado caballero (c. 1482) y el primero, por tanto, que gozó del tratamiento de magnífic mossèn . Era hijo de Pere Sorell Sagarriga, del que sabemos poco. Entre sus parientes, no faltaban juristas, como los Avella o Avellà, pero tampoco labradores y artesanos. Casó dos veces. Sus esposas aportaron al matrimonio 35.000 y 50.000 sueldos, respectivamente. Pero esta no fue la clave de su ascenso social, sino su designación como heredero universal por su tío, Tomás Sorell (14??-1485), ciutadà honrat y señor de la población de Albalat (dels Sorells) 210. Bernat, el sobrino, ya se había distinguido por su apoyo al rey durante el conflicto civil catalán y la revuelta contra Juan II, y en aquellos días participaba en las operaciones militares contra la Granada nazarí, donde comandaba un grupo de diez hombres que estaban luchando allí a sus expensas durante tres años. Tomás Sorell, el tío, ciutadà honrat y, como tal, un supuesto prohom descendiente de aquellos cavallers de la conquesta que habían renunciado a la inmunidad fiscal para poder gobernar con generosidad y sabiduría la ciudad de Valencia, era hijo, en realidad, de Bernat Sorell (¿1357-1453?), nacido en Torroella de Montgrí (Baix Ampurdà), que había ejercido el oficio de tintorero hasta que, al parecer, un golpe de suerte puso en su manos una elevada cantidad de dinero que el artesano supo administrar, invirtiendo en señoríos y prestando a los reyes Pedro IV y Martín I.

La progresión estaba muy clara: primera generación, tintoreros; segunda, ciudadanos honrados, señores de unas cuantas poblaciones, propietarios de una casa señorial en las cercanías del Carrer dels Cavallers , diseñada por Francesc Baldomar y Pere Compte; tercera, caballeros ricos 211. A la cuarta le correspondía, pues, solicitar al rey el ennoblecimiento y el tratamiento de don . Pero, he aquí que el cavaller Bernat Sorell II, señor de Albalat, tras haber vinculado su patrimonio y haber dispuesto que discurriera por vía agnaticia y primogenitura entre sus herederos, obligó a los mismos, comenzado por su hijo mayor, Baltasar Sorell, a renunciar, bajo amenaza de pérdida de la herencia, al ascenso dentro del escalafón nobiliario, a no pretender el ennoblecimiento, y ni siquiera a utilizar pública o privadamente el tratamiento de noble don 212. ¿«Puritanismo ciudadano», como apunta Rodrigo Lizondo? ¿Deseo de evitar la espiral de gastos derivados de la adquisición título? ¿Interés por mantener el patrimonio familiar fuera del alcance de dispendiosos, manirrotos y rapaces nobles don ? Pese a los deseos del vinculador, los descendientes de Bernat Sorell II guardaron su testamento del mismo modo que se respeta un semáforo plantado en medio del desierto. Su nieto Lluís Sorell fue ennoblecido por Carlos I en 1526 y su descendiente, D. Jaime Sorell y Boil, sería distinguido con el título de conde de Albalat en 1626 por Felipe IV.

El de Sorell podía haber sido una simple gota en un vasto océano de comportamientos completamente distintos, pero disponemos de un segundo ejemplo. Se trata del testamento redactado el año 1551 por el ciutadà Pere Pallarés con el cual vinculó sus propiedades, prescribiendo a sus herederos y sucesores que « hajen de casar ab filles de ciutadans honrats de sa condició, e de allí en avall, e no ab cavallers, nobles, donzels, generosos, ni altra manera de estat major que ciutadà » 213. Semejante circunstancia obligó a Pedro Pallarés, en 1664, a recurrir ante la Real Audiencia para ser exonerado del rigor de aquella cláusula y poder contraer matrimonio con una esposa de condición noble. Entendiendo que la promoción social de los caballeros era favorable a la utilidad pública, la Real Audiencia falló a favor del demandante, un siglo y una década después de que el paradójico antepasado Pere Pallarés hubiera dispuesto justo lo contrario 214. Es de lamentar que los extraordinarios testamentos localizados por Rodrigo Lizondo daten ambos de la primera mitad del Quinientos y que, a lo largo del lustro que hace desde que el trabajo fuera publicado, nadie se haya ocupado de seguir la pista a una cuestión tan relevante como esta especie de renuencia militante a continuar ascendiendo dentro el escalafón nobiliario. Tal vez en el futuro podamos contar con un número mayor de evidencias documentales semejantes que nos permitan comprender si semejante « puritanisme ciutadà » 215pervivió o naufragó durante el hervidero de ascensos y promociones de la segunda mitad del Quinientos.

Читать дальше