1 ...6 7 8 10 11 12 ...25 Otro ejemplo, todavía más radical, de ese despojamiento, lo ofrecen Sasturain y Breccia en Dibujar o no (1993), donde la resistencia a que los dibujos cobren continuidad se convierte en metáfora de una dictadura. Y Muñoz y Sampayo, de nuevo en Rencontres (1984), presentan, en la página 109, diversas viñetas consecutivas mostrando un diálogo que encuadra únicamente las filacterias, es decir, deja fuera de cuadro a los interlocutores. El recitativo de la última viñeta, que parece querer invocar el retorno de la imagen, justifica ese procedimiento: «Y eso fue. Sin más testigos que nosotros mismos. ». A pesar del enorme grado de implicación narrativa, el relato gráfico no se contenta con demostrar su habilidad para trastocar las coordenadas de su propio manejo de la realidad, con separar historia y discurso, sino que devuelve al lector su propia mirada y le advierte —como en la pintura y el cine manieristas, como en las obras de Velázquez, Hitchcock o Manoel de Oliveira— que está a merced del narrador, pues de este último depende su condición de voyeur ; a él se debe la gestión de la información diegética o, visto desde la perspectiva opuesta, la selección de la mímesis.

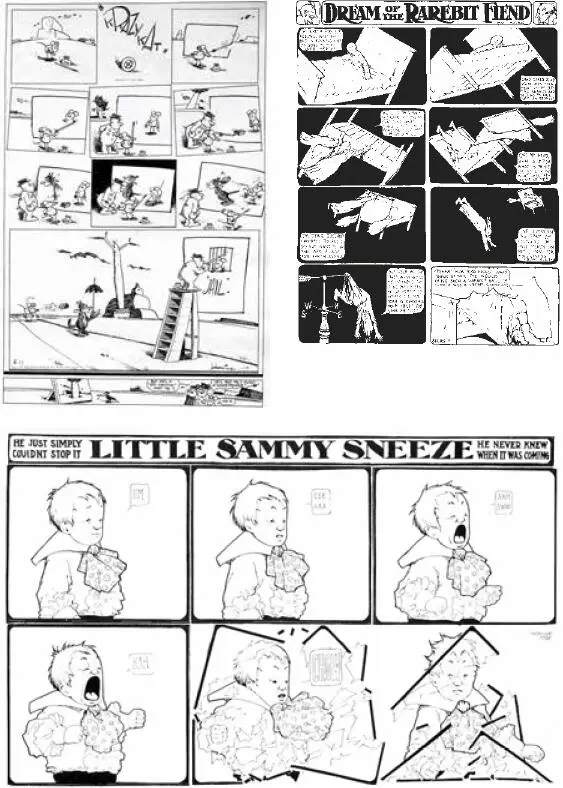

La autorreflexividad puede tomar una infinidad de formas en la historieta. Un pionero como el dibujante Ramon Escaler experimentó con ella en tan temprana fecha como finales del siglo XIX, dando por ejemplo forma de epístola a una de sus entregas en la publicación barcelonesa La Velada , empleando técnicas muy innovadoras para la época e introduciendo un deliberado factor de discontinuidad para relatar la construcción de una historieta: Escaler se pone en escena a sí mismo ante una enorme página, escanciando una serie de puntos sobre el blanco inmaculado de su superficie que, merced a la imaginación, cobran vida en una serie de viñetas que establecen una serie paralela con respecto a las que escenifican su labor. De un modo todavía más incisivo, la serie Krazy Kat , de George Herriman, fue, desde principios del siglo XX, el espacio más fértil para que cundiese toda una poética de la metarrepresentación, con una cantidad de derivaciones, incursiones e indagaciones enorme en todas las posibilidades del medio.

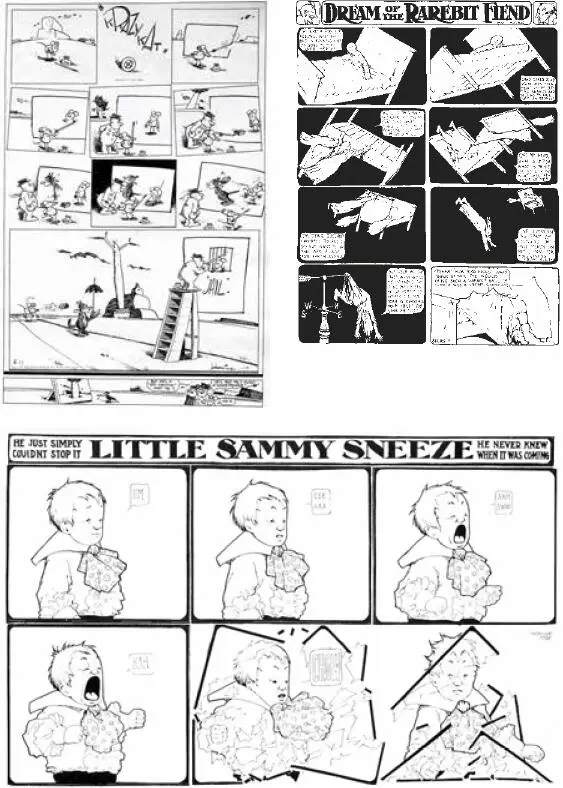

Arriba, a la izquierda: George Herriman, Krazy Kat , página dominical del año 1939. A la derecha, la página correspondiente al 5 de enero de 1905 de Dreams of the Rarebit Fiend , de Winsor McCay. Abajo, y también de McCay, la plancha del 24 de septiembre de 1905 de Little Sammy Sneeze , donde McCay ensaya un modelo de gag heredado de los zootropos y praxinoscopios del siglo XIX y una estructura constante alrededor de la irreprimible tendencia a estornudar del protagonista.

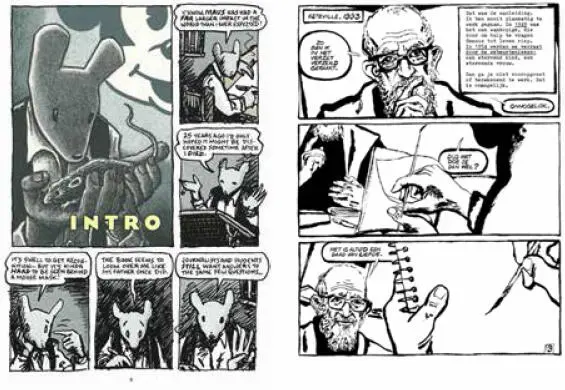

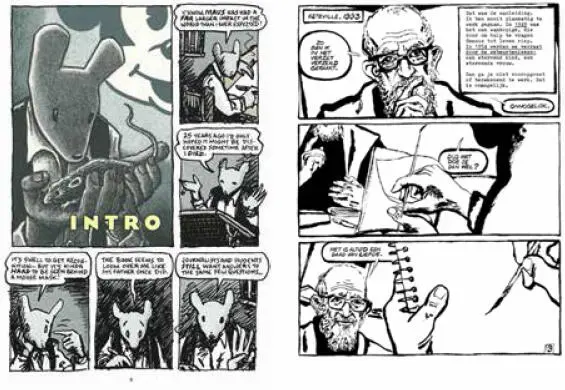

En Metamaus (2012), Art Spiegelman reflexiona sobre el proceso de producción de su obra más conocida, Maus (1977-1991). En Le défi (avec l’abbé Pierre) (1994), Baudoin encapsula una historieta dentro de otra, como proceso de investigación que plantea los límites y la disposición de la expresión discontinua para aprehender la vida.

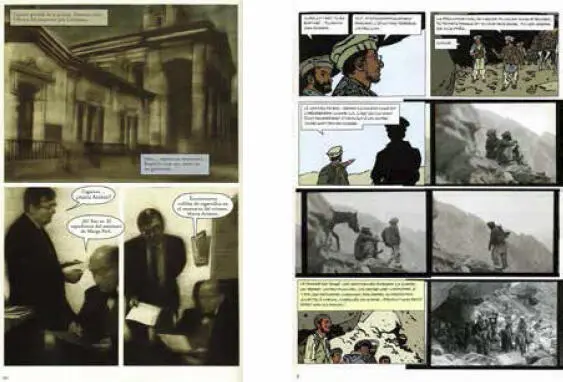

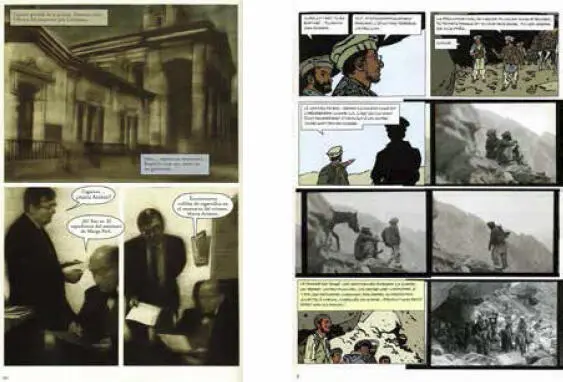

La fotografía y el cine, que en una obra como M . (2008) (a la izquierda), de Jon J. Muth, toma como modelo la película homónima de Fritz Lang, se incorpora directamente en el caso de El fotógrafo ( Le photographe , 2005), donde Guibert intercala sus viñetas con las instantáneas realizadas en Afganistán por el fotógrafo Didier Lefèvre.

Una de las planchas de Krazy Kat correspondiente al año 1939 muestra al travieso ratón Ignatz que, tras hacerse con un pincel y un bote de tinta, traza un segundo cuadro en el interior de la viñeta en la que se encuentra. Allí se dibuja a sí mismo con un ladrillo en la mano, que lanza sobre la gata Krazy. Puesto que el delito ha sido cometido dentro del espacio de la representación, el policía Ofissa Pupp no puede detener a Ignatz. Pero sí puede —y de hecho lo hace— arrebatarle el pincel para encerrar al doble del ratón tras las rejas de una prisión dibujada. Este mismo artificio ha sido reproducido por Jerry Dumas y Mort Walker en una de las tiras de la serie Sam , en la que el personaje protagonista decide dibujarse mejor y, para ello, le arrebata el lápiz al propio artista. 9El dibujante Walthery, además, ha sabido extraer el drama de una situación similar al relatar la lucha de un pequeño personaje, cuyo esbozo ha quedado inconcluso, por dibujar sus propias piernas.

Pero todos estos ejemplos, aunque se sitúan dentro de una ficción secuencial y en un desarrollo espacializado, solo explican un aspecto de la mímesis: el que entronca con la pintura o, por decirlo de un modo más anecdótico, el que se desarrolla sobre la lógica representativa de la profundidad de campo. Es posible ratificar que en ninguno de los casos expuestos de travestismo y despojamiento del código aflora a la superficie la naturaleza discontinua del viñetado. Pueden extraerse, además, las siguientes conclusiones: 1) que la historieta posee una fuerte tendencia hacia la diegetización, hacia la creación de universos de ficción pregnantes; 2) que la elucidación de los códigos es excepcional y se enmascara bajo apariencias cinematográficas o vindica los artificios miméticos propios de la pintura; y 3) que bajo el punto de partida de la sucesión gráfica, la mímesis, pautada por los espacios entre viñetas, persigue conseguir una continuidad a priori inexistente. Para poder hacer salir a la superficie esa discontinuidad es necesario acudir a ejemplos donde se encuentran el despojamiento del código y la heterogeneidad estilística.

Por heterogeneidad estilística cabe entender el cambio de registro visual dentro de una misma historieta o la coexistencia de documentos visualmente heterogéneos o irreductibles sobre la página. Aunque el manga, por ejemplo, suele recurrir a la diferencia de estilos en algunas series de fondos realistas y personajes estilizados —procedimiento que tiene su ejemplo más radical en la obra de Shigeru Mizuki—, su uso habitual no le hace ser motivo de ruptura diegética y no es causa de una evidenciación de la discontinuidad. Por esa razón, conviene examinar el mismo fenómeno en tebeos donde la heterogeneidad de estilos empaña por completo la ventana de la mímesis. Autores tan diversos como Crespin y Druillet en los años setenta, Fernando de Felipe en los ochenta y Dave McKean en los noventa o Emmanuel Guibert e Yslaire en el siglo XXI han incorporado fotografías a sus historietas, y el colectivo Bazzoka (Olivia Clavel, Kiki, Picasso y Lulu Larsen) hizo del collage su principal arma gráfica. 10Pero uno de los historietistas que más sutilmente ha sabido jugar con la heterogeneidad como forma de subrayar la discontinuidad es, muy probablemente, Josep Maria Beà.

En un lugar de la mente (1981), La esfera cúbica (1982) e Historias de la taberna galáctica (1979), de Beà, consiguen crear una histerización de la mímesis a través de la fragmentación de estilos y sin necesidad de emplear fotografías. Cuentos de Peter Hypnos (1976) y Mediterráneo (1985) simplifican el fenómeno de heterogeneidad al reducirlo a dos estilos de fondo: el arte óptico en el primer caso —que se halla en la línea de otros historietistas de la época, como Guido Crepax o Enric Sió— y la fotocopia degradada en el segundo. Pero donde mejor se aprecia el fenómeno de la discontinuidad es en la brevísima historieta Mi primer libro . 11Beà, a la manera de las Novelas en imágenes de Max Ernst, descompone cada una de las dos páginas que la integran en seis viñetas iguales, a modo de damero, y las ocupa con una serie de figuras grotescas, realizadas con collages de ilustraciones de la Enciclopedia , y de frases inconexas —«sesito come el karswito; qué bonita es mi abuelita; nos pasean en un cesto; mi mamá me mima; mi hermanito está llenito»—, como si de un absurdo catálogo de balbuceos se tratase.

Читать дальше