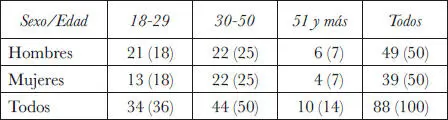

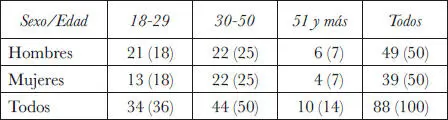

Tabla 1.

Distribución de las entrevistas por sexo y edad

Entre paréntesis, entrevistas inicialmente previstas.

Por lo que se refiere al nivel de estudios de los entrevistados, 24 tienen como máximo la ESO o equivalente (no habiendo alcanzado once de ellos este nivel), 38 han finalizado estudios universitarios o FP superior, y 25 han cursado con éxito el Bachillerato, algún ciclo de FP de grado medio o el equivalente en los sistemas educativos anteriores a la LOGSE de 1990. Sólo 17 menores de 30 años tienen estudios superiores; por tanto vuelve a comprobarse que los adultos de este nivel, que supuestamente ya han superado la etapa precaria de inserción laboral, hoy no tienen garantizada la inmunidad contra el desempleo, si bien su probabilidad de caer en él es menor. Tanto en términos absolutos como relativos el nivel educativo medio de las mujeres es más alto que el de los hombres (entre los titulados superiores, 22 frente a 16). En el momento de la entrevista 53 estaban siguiendo algún curso de formación.

Casi todas las entrevistas (abiertas, semiestructuradas) se consiguieron utilizando el procedimiento de conocido de conocido del entrevistador, pero también se recurrió a algún centro sindical de formación ocupacional. Hubo varios casos de rechazo o no comparecencia una vez concertada la cita, en particular cuando se tomaba conciencia de que la entrevista iba a ser grabada. La mayoría duraron en torno a una hora, pero también las hubo de una media hora escasa a causa del laconismo del interlocutor, por lo que en parte pueden considerarse fallidas. Sin embargo, en otros casos fueron aprovechadas como ocasión para interrelacionar o incluso hacer psicoterapia, prolongándose durante cerca de tres horas. Una vez roto el hielo, el ambiente fue franco y en general distendido, si bien hubo algunos casos en que el entrevistado rompió a llorar al tocar ciertos temas.

Dadas las limitaciones presupuestarias bajo las que se hizo el trabajo de campo, sólo se entrevistó en lugares accesibles al de residencia del entrevistador. En Madrid y su área metropolitana se hicieron 35 entrevistas, en el País Valenciano 30 (casi todas en el área metropolitana de Valencia), en Barcelona 10, en Andalucía 6 (Algeciras, Granada y Sevilla), en Toledo 5 y en Zaragoza 2. Las transcripciones de las grabaciones fueron corregidas por quien hizo la entrevista. En el libro las entrevistas serán identificadas mediante las iniciales del entrevistador y de la zona donde se hizo y un número correlativo.

Contra lo que suele ser habitual en libros basados en este tipo de material empírico, me he tomado la licencia de dedicar amplio espacio a la reproducción de los extractos de las entrevistas. He actuado así porque creo que pueden ganar interés con el paso del tiempo. Dentro de unos años, cuando el científico social vuelva la vista atrás, quizá en busca de claves interpretativas de las consecuencias humanas y sociales de una nueva crisis, seguro que lo hará provisto de mejores herramientas teóricas, pero es posible que la lectura de los testimonios directos de quienes han sufrido ésta le sea de utilidad. (Aunque también es posible que se pregunte sorprendido cómo fue capaz la gente de aguantar tanto.)

La entrevista está estructurada en cuatro capítulos o bloques temáticos y 41 preguntas, unas relativas a la situación específica del parado, otras interesándose por su opinión respecto a diversas cuestiones de carácter general. Aunque se trataba de entrevistas abiertas, dado el volumen del material recogido durante el trabajo de campo (más de mil quinientas páginas de transcripciones), para facilitar el análisis posterior cada entrevistador procedió a codificar las respuestas. En algunos casos la operación era muy sencilla (¿Busca empleo? ¿Está cobrando subsidio o prestación? ¿Votó en las últimas elecciones generales?), en otros muy arriesgada. Reducir un discurso muchas veces matizado y aun contradictorio a un código numérico no siempre era prudente, en cuyo caso no se codificó. Así pues, la lectura de las codificaciones sirvió como puerta de entrada al examen del material, pero no eximió del análisis de todas y cada una de las entrevistas.

El libro está estructurado en siete capítulos. En el primero se exponen y critican las definiciones formales de parado, se contrastan con la noción popular y se acaba proponiendo un concepto complementario que hemos dado en llamar paro sociológico. Además, como ya se ha dicho, se explica por qué han sido entrevistadas personas autodefinidas como paradas a pesar de que formalmente no lo sean. El segundo capítulo es el más descriptivo. Se ocupa de la vida cotidiana del parado, cómo pasa el día, si está haciendo alguna actividad formativa, experiencias previas de paro, importancia que atribuye al trabajo, si busca empleo, cómo y con qué frecuencia, si percibe algún tipo de prestación o subsidio, exigencias respecto al empleo que busca, salario de reserva, familiaridad con el trabajo negro. En el tercero abordamos las cuestiones más delicadas de la entrevista: salud y estado de ánimo. Como veremos, el paro genera casi siempre malestar psicológico y en algunos casos afecta gravemente a la salud. En palabras de una entrevistada, el paro es un «comepersonas» y las entrevistas nos han dado la oportunidad de conocer situaciones verdaderamente dramáticas. Cuando desde gobiernos irresponsables y la ortodoxia económica se tiende a banalizar esta experiencia exagerando la tendencia del parado protegido a rechazar determinados empleos, es importante dejar constancia de lo que significa estar en paro tal como lo expresan quienes lo sufren.

El objeto del cuarto capítulo son las actitudes y opiniones políticas: conducta electoral, perfiles ideológicos, significado de los conceptos de izquierda y derecha, percepción de los impuestos. En particular nos interesaba saber si la experiencia de paro está alimentando algún tipo de radicalismo antidemocrático. De momento no es el caso, si bien se observa una fuerte desafección respecto al funcionamiento efectivo del sistema político. Dado el contexto en que se hicieron las entrevistas difícilmente podía ser de otra manera. En general el parado se siente abandonado a su suerte por los partidos políticos. También queríamos analizar hasta qué punto puede afectar la experiencia de paro a la orientación ideológica del individuo, pero lo que hemos encontrado invita a pensar que la relación causal funciona al revés: el paro afecta poco a la ideología, es más bien ésta la que permite entender y vivir el paro de una u otra manera. Siendo conscientes de que la evidencia empírica manejada no permite hacer extrapolaciones, nuestra impresión es que los parados no son políticamente muy diferentes del conjunto de la ciudadanía.

La percepción de la inmigración está vinculada sin solución de continuidad al universo político-ideológico, pero dada la importancia del tema hemos preferido dedicarle un capítulo aparte, el quinto. También en este caso sospechamos que los parados no son ni más ni menos xenófobos o solidarios que el conjunto de los españoles. En el capítulo sexto se analiza la paradoja sólo aparente de que el malestar individual que general el paro se traduzca en silencio colectivo y no en protesta organizada. Ahora sí podemos afirmar con rotundidad absoluta que en la actitud resignada de la gran mayoría de los parados no hay nada de misterioso. Quien se permite poner en duda la gravedad del problema aduciendo que si las cifras del paro fueran ciertas el tejido social reventaría, en realidad no sabe de qué está hablando. El parado tiene buenas razones para intentar escapar del desempleo o de sus consecuencias por su cuenta, individualmente. No obstante, en el breve capítulo final se sugiere a los sindicatos de clase mayoritarios que se planteen la posibilidad de contribuir a la organización y movilización colectiva de los parados dentro de su estrategia de lucha contra el paro, pues quiero pensar que si los parados hicieran más ruido el sistema político comenzaría a abordar este drama con más diligencia.

Читать дальше