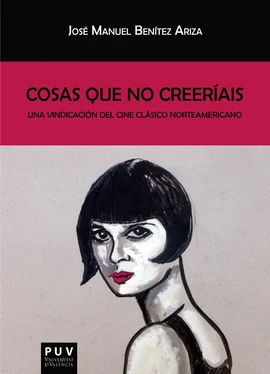

Tales son los haces de fuerza que gravitan sobre cualquiera de las películas que queramos considerar dentro de ese marbete funcional que hemos dado en denominar “cine clásico norteamericano”. Tocaría ahora precisar un poco más estos términos. Por “cine norteamericano” entendemos, obviamente, el que se ha producido en los Estados Unidos de Norteamérica; en el que confluyen, como en otras facetas de la vida norteamericana, talentos locales y foráneos, lo que permite incluir en nuestra nómina, no sólo a artistas tan inconfundiblemente americanos como Vidor, Ford o Capra —por más que sobre estos dos últimos pesen claramente sus antecedentes irlandeses o italianos—, sino también a los alemanes F. W. Murnau, Ernst Lubitsch o Fritz Lang, al austríaco Billy Wilder, al británico Edmund Goulding, al francés Julien Duvivier o al mexicano Alejandro González Iñárritu. Este trasiego de talentos no opera en una sola dirección: también ha habido artistas inconfundiblemente norteamericanos que han trabajado en otras cinematografías, a las que han aportado valores propios del cine hollywoodense —por ejemplo, los personajes icónicos acuñados por Louise Brooks y Clint Eastwood en las cinematografías alemana e italiana, respectivamente—, o en las que han encontrado ámbitos de libertad, o de simple diferencia cultural respecto a sus orígenes, en los que subvertir esos valores, como hicieron la poeta Hilda Doolittle y el cantante negro Paul Robeson cuando filmaron en Suiza la película de vanguardia Borderline , o el propio Orson Welles cuando buscó en Europa las condiciones financieras y artísticas que no le ofrecía Hollywood, o el pornógrafo Joe Sarno cuando desarrolló en la desinhibida Europa un tipo de cine que hoy encontramos sociológicamente muy pertinente, pero que se había adelantado en algunos años a la permisividad que todavía estaba por llegar a los Estados Unidos. Por último, no creemos improcedente asimilar al cine norteamericano determinadas producciones procedentes de otros países de habla inglesa que, por afinidad idiomática y facilidad para acceder a la financiación y distribución aportadas por las empresas norteamericanas, funcionan en la práctica como provincias de un mismo imperio audiovisual, al que han aportado productos tan característicos como las grandes y prestigiosas superproducciones dirigidas por el británico David Lynch o la saga del “guerrero de la carretera” australiano Mad Max.

Más ardua es la cuestión de qué deba entenderse por “cine clásico”. En la periodización del cine estadounidense, parece generalmente aceptado que se podría hablar de un núcleo referencial que se extendería desde 1939, año del estreno de La diligencia y Lo que el viento se llevó , hasta mediados o finales de los 60, década en la que tienen lugar hechos tan significativos como el abandono del Código Hays (1967) y la consiguiente ampliación de los márgenes de permisividad y del espectro temático asequible al cine de primera línea; o el progresivo abandono de los sistemas estandarizados de producción aparejados a los estudios, unido a la eclosión de una nueva generación de cineastas renovadores. Ese periodo clásico que acabamos de acotar, por tanto, no podría entenderse sin considerar las fases precedente y posterior. La mayor parte de los rasgos definitorios en los que hoy reconocemos el cine norteamericano, tales como la vigencia del star-system , la concentración de la producción en grandes estudios o la capacidad para atraer talentos de todo el mundo, estaban ya plenamente desarrollados incluso antes de la generalización del cine sonoro: conviene, por tanto, extender nuestra indagación a algunas trayectorias que tuvieron su momento álgido en el periodo fronterizo inmediatamente anterior a esa decisiva innovación técnica. Y tampoco hay que olvidar que, a lo largo de la década de los 30, el relativo abandono de la experimentación visual que había caracterizado los años finales del cine mudo quedó parcialmente compensada por el avance que tuvo lugar en la definición de los grandes géneros y subgéneros que compondrían el arco temático del cine madurado a partir de 1939: la plena codificación del wéstern, el melodrama o el cine de gánsteres, por ejemplo.

Si hoy hablamos de ellos sin dudar apenas de la realidad a la que nos referimos, es porque hubo un prolongado periodo de tiempo en el que incluso el espectador menos formado podía situarse sin dificultad en los parámetros de cualquiera de esos géneros y dar por buenas sus convenciones. Es uno de los signos de identidad de ese “clasicismo”, refrendado por la indeleble aportación al mismo de una amplia nómina de directores que hoy consideramos insoslayables, y entre los que incluiríamos a Vidor, Ford, Hawks, Capra, Minnelli, Cukor, Wilder y tantos otros. Hacia finales de los años 50, no obstante, habrá síntomas claros de que ese sistema de producción y las convenciones artísticas a él aparejadas se estaban agotando. Y llama la atención que, entre un periodo caracterizado por un dominio absoluto de determinadas formas de narrar, como fue este “clasicismo” hollywoodense, y otro posterior, el de los 70, en el que también predominaron narradores con el nervio y el dinamismo de un Scorsese o un Coppola, se interpusieran unos años en los que el espíritu de indagación formal se tradujo en una cierta regresión a los terrenos del psicologismo y el simbolismo: a esa nebulosa, en la que se insertan películas de Hitchcock tan característicamente simbólicas o “psicoanalíticas” como Los pájaros (1963) o Marnie la ladrona (1964), pertenecen también producciones tan disímiles como Vidas rebeldes de John Huston, Equus de Sidney Lumet o el cine poético de Robert Mulligan. Es el preludio de una crisis anunciada, que llevará a un rápido relevo generacional, consumado en apenas una década.

Sobre la nueva generación, influida por el cine europeo y en particular por la nouvelle vague , habrá ejercido también un importante influjo la lección de eficacia y economía que supuso el cine de consumo del prolífico director y productor Roger Corman, reconocido maestro de Coppola y Scorsese, entre otros. Lo que nos sitúa ante otro aspecto crucial de la cuestión: la necesidad de considerar, en cualquier evaluación que queramos hacer del campo artístico que hemos dado en llamar “cine clásico norteamericano”, sus aspectos marginales. Corman no es exactamente un director y productor marginal, pero, en su manera de abordar el negocio de producir y dirigir películas baratas y de fácil amortización, no desdeñó recurrir a los procedimientos del cine ínfimo, al remedo paródico del star-system o a lo que eufemísticamente suele llamarse exploitation , que es primordialmente el recurso a la exhibición de cuerpos femeninos desnudos, siempre al límite de lo que permita la legislación vigente, aunque también puede aplicarse a la “explotación” de otros campos temáticos sujetos a parecidas limitaciones: la violencia, el uso de drogas u otros asuntos proclives al sensacionalismo. Respecto a lo primero hemos querido dedicar algún espacio en nuestro recorrido a la obra de autores como Russ Meyer o Joe Sarno, a quienes en principio podemos considerar simples pornógrafos, aunque especializados en la variedad de la pornografía que admite una modalidad de distribución más abierta, y lo bastante innovadores como para que sus películas representen también un modo original de abordar asuntos de los que también quiso ocuparse, en principio con menos atrevimiento, el cine “normal” de su tiempo, el que se dirige a públicos amplios y se proyecta en salas convencionales. No siempre es fácil distinguir los límites entre ambos tipos de cine, lo que hace especialmente pertinente la consideración de quienes, como la actriz Jayne Mansfield, pasaron de uno a otro campo —normalmente, en sentido descendente— y ofrecen, por tanto, un crudo testimonio del destino que el star-system depara a sus productos más imperfectos o de más rápida caducidad.

Читать дальше