A lo largo de este capítulo introductorio, sobrevolamos diferentes aspectos involucrados en este fenómeno, algunos desarrollados con mayor profundidad en los siguientes capítulos. En esta sección final queremos hacer zoom y aterrizar sobre dos de las características más distintivas del espacio público polarizado sobre el que reflexiona este libro. Sostenemos que son rasgos distintivos porque si bien no son del todo inéditos, sí resultan especialmente acentuados en la actualidad. Esos rasgos son, por un lado, las segregación ideológica y por el otro, la expansión del partidismo negativo como driver central del comportamiento político y de las emociones políticas de este tiempo.

Segregación ideológica y partidismo negativo.

Sea con nostalgia o con realismo, al referirnos a un espacio público polarizado pensamos también en las dificultades para el despliegue de una promesa fundante del ideal democrático: la creación de un espacio público plural, abierto, deliberativo y respetuoso de la palabra del otro. Algo que podríamos reconocer como el ideal habermasiano de esfera pública. La polarización, tal como la vivimos en Argentina y en otras partes del mundo, opera casi como lo contrario: funciona como un parteaguas radical, separa a los ciudadanos al punto de convertirlos en un otro-no-deseado. La palabra del otro, y el otro mismo, muchas veces se nos aparece como fuera de nuestro horizonte, algo que solo imaginamos o deseamos fuera de la comunidad a la que pertenecemos.

En este sentido, la imagen de una espacio público segregado ideológicamente –más allá de los algoritmos y las cámaras de eco analizadas por Aruguete y Zuazo en este mismo texto– resulta muy disruptiva para nuestra representación clásica de Argentina, que suele identificarse más con las imágenes de la deliberación política clásica, como tal vez existió durante las dos primeras décadas de la democracia recuperada luego de la larga noche de la dictadura. Entre otras fuentes, el cine nos ha aportado escenas de un costumbrismo nacional donde las discusiones políticas en la mesa familiar, entre vecinos de la misma “cuadra”, o los debates furtivos en el mundo del trabajo, eran uno de los rasgos folklóricos más diferenciadores de nuestra politizada vida nacional. Extremando la distopía, asistimos a un fenómeno donde esa convivencia se va reduciendo y esas peleas familiares desaparecen, no tanto por una pulsión acuerdista sino porque desaparece la diversidad que le daba sentido y origen a ese desacuerdo expuesto. En un espacio público segregado, no nos exponemos a lo diferente, a otros puntos de vista que nos recuerden la particularidad de nuestra experiencia, la parcialidad de nuestra mirada.

Un espacio público segregado involucra espacios de formación, interacción, socialización y participación crecientemente segmentados y aislados entre sí. Se trata más bien de una escena donde imperan las distancias, las desconfianzas mutuas, y donde los ciudadanos prefieren refugiarse en la zona de confort de los iguales antes que ingresar a un espacio de intercambios abiertos. La palabra del otro no solo ha perdido interés, sino que no tiene el estatus ontológico de lo que estamos dispuestos a escuchar. Aportamos un ejemplo: nuestra clase política dirigente se formó casi íntegramente en las mismas universidades públicas que han sido siempre espacios de diversidad, de polémicas entre distintos y de fuerte presencia de la política. Ese origen común va siendo sustituido por trayectorias educativas cada vez más segmentadas que desembocan con “menos contingencia sociológica” en diferentes “destinos políticos”.

La segregación constituye la otra cara del mismo fenómeno. Se trata de habitar barrios cerrados de la subjetividad política, moverse en el mundo de los idénticos , aceptar la endogamia ideológica como regla central de la cultura política y favorecer –al tiempo que se celebra– la “diabolización” del otro (político). No solo se trata de una especie de narcisismo simbólico, donde solo el espejo que devuelve mi propia imagen es el único que me tranquiliza, sino que estoy dispuesto a vivir en un estado de aislamiento cognitivo que no interrumpa mis propias convicciones. El otro político se nos aparece únicamente como una representación cada vez más deformada y demonizada, como lo indeseado y como la fuente de todos los males que ocurren en la comunidad política. Las marcas más fuertes de esta disidencia radical las encontramos en las redes sociales (el lugar por excelencia del narcisismo posmoderno), donde el lenguaje político se reduce a un ejercicio minimalista del lenguaje, una competencia por la adjetivación extrema, la descalificación del otro y el uso de imágenes (emoticones, memes, etc.) que resumen el desprecio por lo diferente. En consecuencia, la endogomia ideológica incuba intolerancia política, disuelve el campo de lo común y agudiza actitudes poco compatibles con una cultura política propia del régimen democrático.

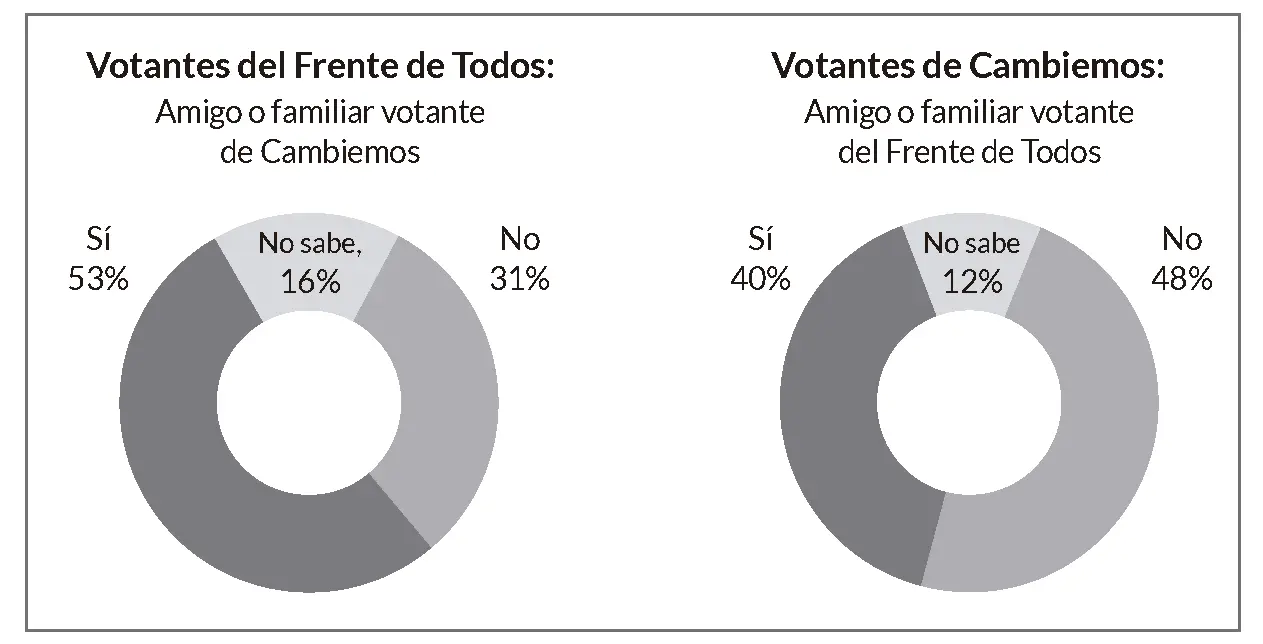

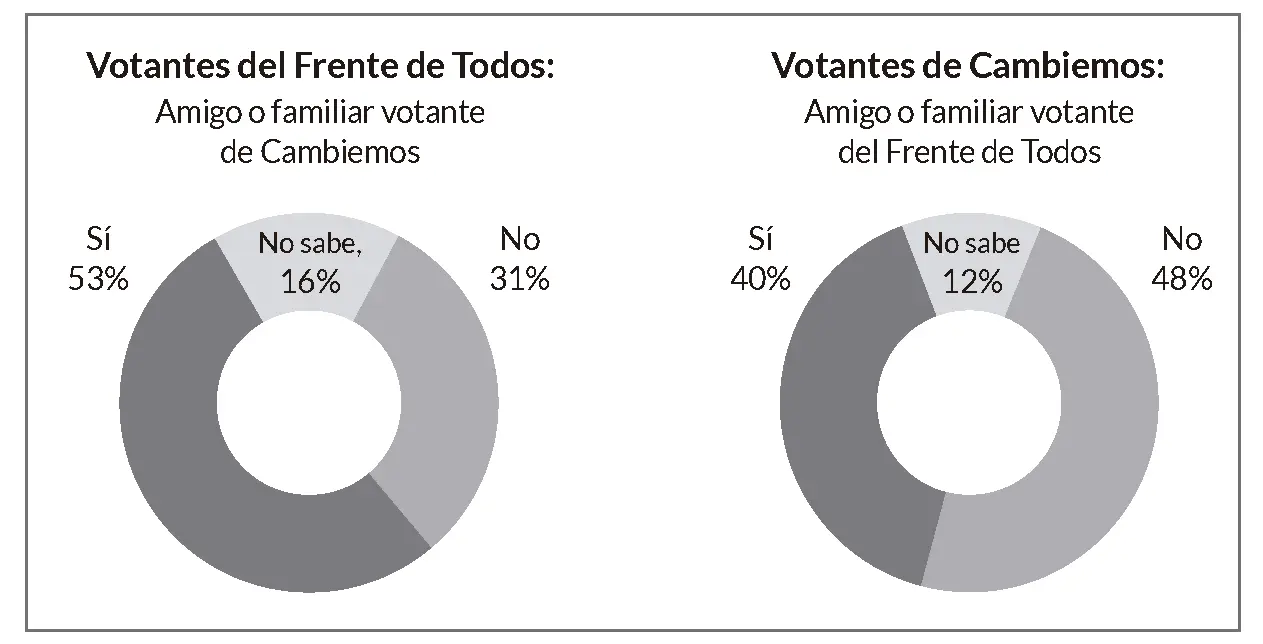

Los siguientes dos datos alumbran con elocuencia el fenómeno que estamos caracterizando. Veamos un estudio que realizamos desde FLACSO Argentina: la mitad de los votantes de Juntos por el Cambio (JxC) declara no tener votantes del FdT en su círculo social o familiar más estrecho. Por su parte, un tercio de los votantes del FdT tampoco tiene en su círculo más íntimo votantes de JxC. Para dimensionar los datos, tenemos que tener presente que ambas fuerzas políticas tienen un share social muy extendido, es decir, no hablamos de identidades políticas “exóticas” o minoritarias. Sería algo equivalente a que un hincha de River no conociera directamente a un hincha de Boca o viceversa, o para decirlo más barrialmente, que un hincha de Racing que vive en Avellaneda nunca se hubiera cruzado en una plaza o en la feria con un hincha que tiene la camiseta de Independiente puesta y que hace alarde de las conquistas del “Rojo”: estadísticamente imposible.

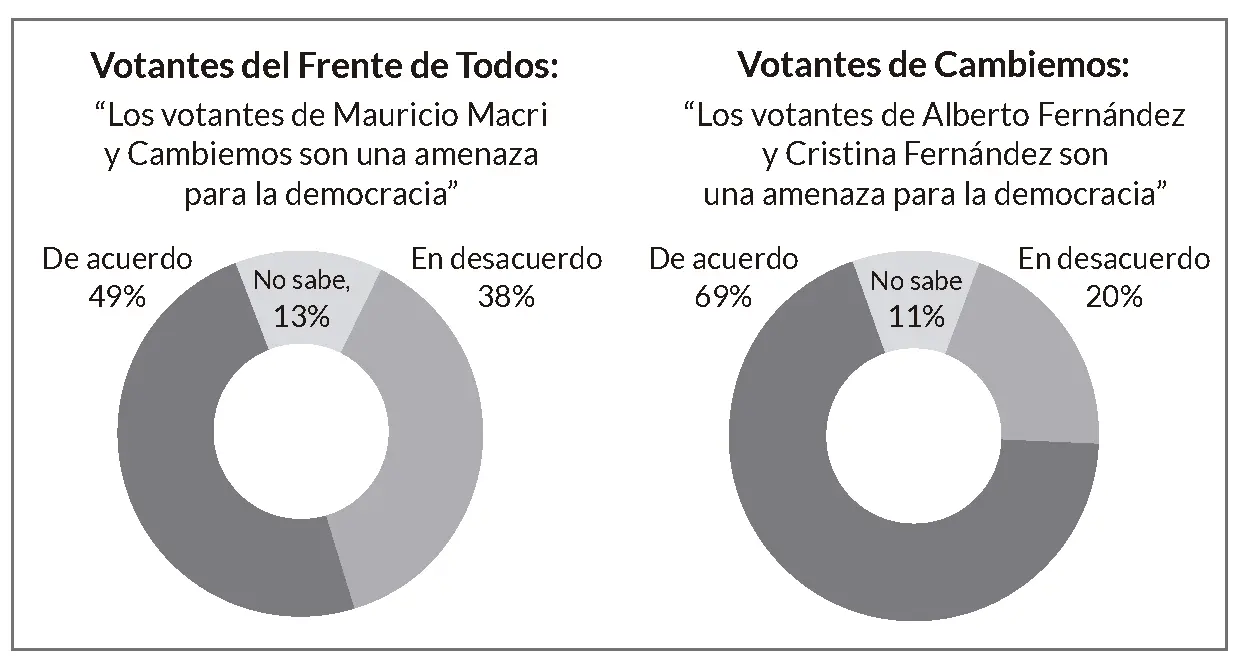

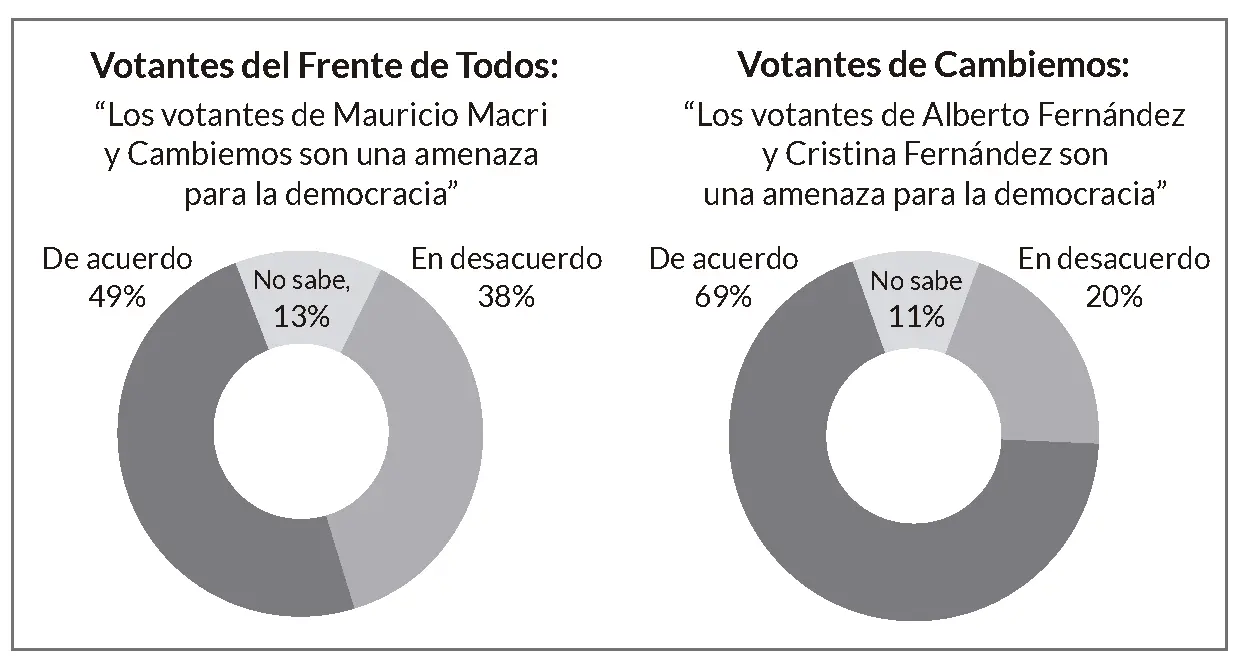

El segundo dato –íntima y explicativamente asociado al primero– refiere a lo que aquí llamamos la “representación del otro (político)” y revela cuán extendidas están en ambas constelaciones electorales, las denominaciones del votante rival cargadas de estigmas. Esto es, el rechazo político registrado en este indicador no apunta a los dirigentes o representantes de una ideología, sino más bien a lo que los ciudadanos consideran “encarnaciones” de esa ideología (percibida como equivocada y amenazante de manera recíproca). La mitad de los votantes del FdT está de acuerdo en que los votantes de JxC “son una amenaza para la democracia”. Entre los votantes de Cambiemos esa mirada demonizada se manifiesta en proporciones aún más generalizadas: 7 de cada 10 votantes de la fórmula Macri/Pichetto considera a los votantes del FdT como una “amenaza para la democracia”.

Anatomía de la polarización política

Endogamia ideológica

¿Tiene entre sus amistades y familiares alguien que haya votado a…?

Fuente: Estudio sobre actitudes políticas basado en una encuesta nacional dirigido por los autores, octubre de 2020.

Demonización del votante opositor

¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con la frase…?

Fuente: Estudio sobre actitudes políticas basado en una encuesta nacional dirigido por los autores, octubre de 2020.

Читать дальше