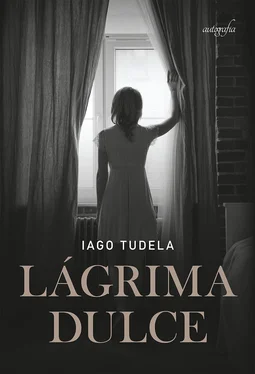

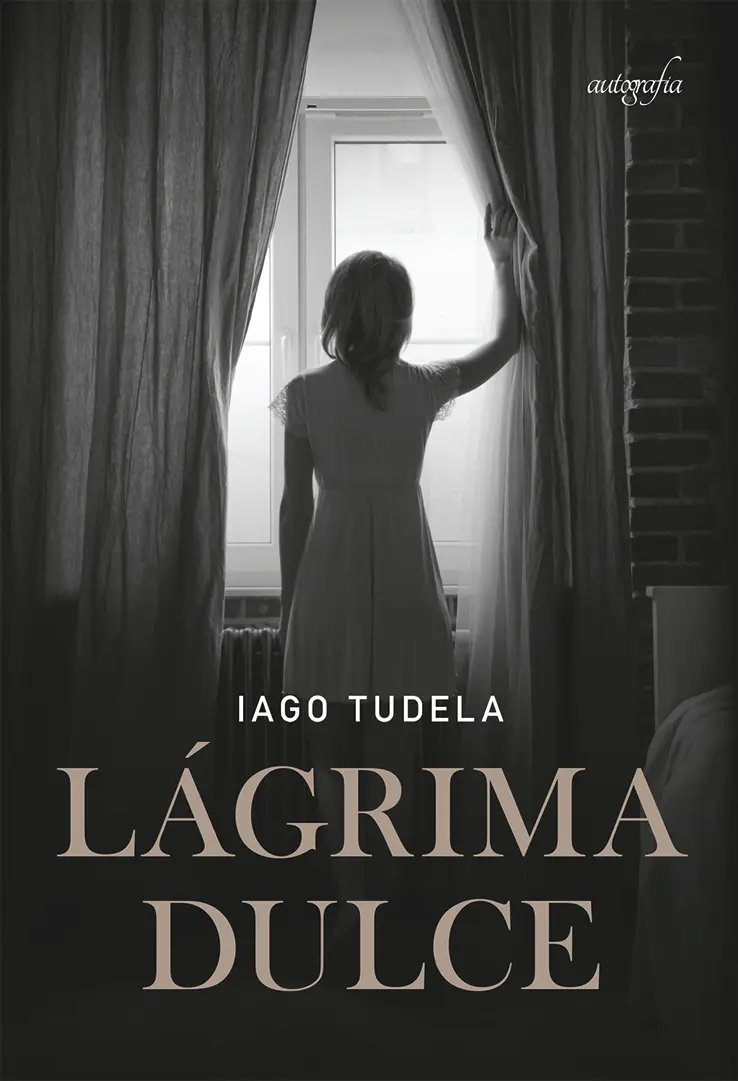

Lágrima Dulce

Iago Tudela

ISBN: 978-84-19198-32-7

1ª edición, octubre de 2021.

Editorial Autografía

Calle de las Camèlies 109, 08024 Barcelona

www.autografia.es

Reservados todos los derechos.

Está prohibida la reproducción de este libro con fines comerciales sin el permiso de los autores y de la Editorial Autografía.

«¿Quieres ser rico? Pues no te afanes

en aumentar tus bienes, sino en disminuir

tu codicia». Epicuro de Samos

PRÓLOGO

La chica prestaba atención al repiqueteo de la aguja con tal de no lastimarse los dedos. Lucía un pequeño rasguño con sangre seca en la parte interna del dedo índice fruto de un descuido y no quería que se repitiera. Cada vez que la herida le rozaba con algo sentía un desagradable escozor.

A pesar de que hacía poco tiempo que podía disfrutar de la máquina de coser, conducía el trozo de tela negra con inusual esmero por la placa de la aguja, rodeándola con destreza y haciendo pasar los bordes de la pieza por el sitio elegido. Los dedos finos y huesudos bailaban diligentes sobre el tejido moldeándolo con suavidad.

Parecía feliz. Quizás era el único momento del día en que lo parecía. Y tal vez solo lo parecía. Disponía de una hora para sentarse en la habilitada mesa de costura y abstraerse del dolor constante que le invadía el pecho. Concentrarse en aquella manualidad le permitía espantar recuerdos, imágenes que se le hacinaban bruscas en su cabeza, como destellos en mitad de la noche.

Esparcidos por la mesa había varios trozos de tela negra ya terminados. De textura suave, alargados, de unos siete centímetros de ancho y con ambos extremos acabados de forma triangular. Había solicitado telas de otros colores más vivos y con estampados, pero de momento debía conformarse con el negro. Notó cómo se le caía un mechón de pelo por la frente y paró de inmediato para evitar que se le enroscara en la tira del hilo. Volvió a recogerse el pelo con una de las piezas negras ya terminadas. Cogió las tijeras de punta redonda y cortó otro trozo de tela negra, que previamente había medido. Lo colocó encima del retal que acababa de coser. Hizo girar la ruedecilla del selector de puntada y colocó ambos retales en el pie prensatela. La máquina volvió a sonar.

Tac-tac-tac-tac-tac-tac…

A su lado, una mujer de rostro dulce la miraba con atención. No iba vestida como los demás: toda de blanco, con unas zapatillas de goma de color rojo. Observaba a la chica con interés, pero con unos ojos de quien lo hace cada día. Con cierta ternura. La chica le dirigió una mirada distraída. El ruido de la máquina no le permitió oír lo que le dijo la mujer, pero en sus labios pudo leer: «Lo estás haciendo muy bien», seguido de una amplia sonrisa.

Tac-tac-tac-tac-tac-tac…

La chica volvió a concentrarse en el repicar de la aguja. No quería distraerse ni perder un segundo de aquella sensación reconfortante. Quería alargar aquel momento tanto como le fuera posible. Mantener alejada la tristeza que se había instalado como una inquilina en su interior. Un reloj colgaba de la única pared de la sala, que disponía de amplios ventanales que daban al pasillo. Nunca lo miraba para no entristecerse viendo avanzar la aguja más larga. Siempre esperaba que fuera la mujer quien le avisara de que se había acabado el tiempo por aquel día. «Mañana un rato más», le decía acariciándole el pelo. Quizás en unos días le ampliaran el horario de permiso con la máquina, quien ahora se había convertido en su mejor amiga. Sabía que aquello se alejaba de la normalidad que podría vivir cualquier chica de su edad, pero se había transformado, de forma desgarradora, en su nueva normalidad.

El ruido cesó de golpe. La chica sacó el trozó de tela de la placa de la aguja y se lo acercó a los ojos para observarlo con detenimiento. Las puntadas habían quedado perfectas, rectas, uniformes. Pasó la huella del pulgar por encima de ellas, en una caricia que le provocó una casi imperceptible mueca de aprobación.

Tres golpes en el cristal de la ventana del pasillo la asustaron.

1

Barcelona, octubre 2019

—¡Silencio, silencio!

El mazo asido por el juez De Marcos golpeaba la mesa en busca de un silencio difícil de obtener, tras la capciosa pregunta que acababa de formular el abogado.

Ante la expectación que había provocado el caso, la sala de vistas número tres de los juzgados de Barcelona estaba llena de curiosos, detractores y familiares que querían seguir el juicio de primera mano, sin dejar un asiento libre. Todo en su interior transmitía solemnidad: grandes cuadros con marcos dorados, mobiliario de madera oscura y una gran lámpara de araña que se descolgaba del techo. Al fondo se situaban los periodistas acreditados que, entre codazos y empujones, buscaban captar la mejor imagen que fuera la portada de su periódico de la mañana siguiente. Por las ventanas, separadas un palmo del techo, penetraba un rayo de sol que alumbraba al imputado, que estaba siendo interrogado en esos momentos. Como si el cielo, en una actitud caprichosa, estuviera señalando al culpable del asesinato de la joven de dieciocho años que había aparecido muerta, cuatro meses atrás, delante de la fuente principal del parque de la Ciutadella, con doce puñaladas en el pecho.

Con gesto nervioso, el letrado se acomodó las gafas de pasta con su dedo índice y, disimuladamente, se secó una gota de sudor que se le deslizaba por su sien. Sentía los ojos de la sala y del jurado popular fijos en él, mientras en su mente formulaba la siguiente pregunta:

—¿Afirma, por tanto, señor Fuentes, que entre las diez y las doce de la noche del pasado 25 de junio, usted estaba en el parque de la Ciutadella, lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de la víctima?

Fabián Fuentes era de tez morena y mandíbula prominente. El desaliñado cabello negro caía con desdén sobre su frente salpicada de lunares. Tenía la mirada perdida; sus ojos estaban custodiados por unos cercos morados. Deslizó inconscientemente una mirada hacia el público, en busca de algo que centrara sus pensamientos. Al darse cuenta de su gesto, miró al suelo antes de responder:

—Así es.

—¿Y nos puede decir qué hacía allí? —inquirió el abogado.

—Había quedado con unos amigos para tomar unas cervezas. Nos descontrolamos un poco, me sentí mareado y decidí irme a casa.

—¿Se fue solo?

—Sí.

Después de la última respuesta, una ligera mueca socarrona, casi imperceptible, apareció en la comisura del labio superior del abogado, que se relamía en su interior antes de formular la pregunta estrella. Aquella que, en los programas de televisión norteamericanos, la denominan la pregunta del millón de dólares. Aquella que, en este juicio, le iba a dar la victoria.

—Y, por último, señor Fuentes, ¿en el camino de vuelta a casa, se encontró usted con la víctima?

La respiración de los asistentes se paró por un momento. Esperaban, nerviosos, la respuesta del imputado. El sonido constante de las cámaras de los periodistas vaticinaba el momento crucial del juicio. Las videocámaras enfocaban en primer plano el rostro desencajado de Fabián Fuentes, que veía cómo su vida iba a cambiar para siempre después de su respuesta.

—Sí, me encontré con ella.

La sala volvió a rugir en rumores y comentarios que auguraban el final del caso y sentenciaban al culpable del asesinato. Los miembros del jurado realizaron anotaciones en sus libretas. El abogado dirigió una mueca irónica de superioridad al banquillo contrario, mientras fingía anotar algo en su cuaderno.

Читать дальше