Der Stress in der Schule wird zu viel, der Arzt rät ihr zu ruhigerer Gangart. Und sie glaubt, in der Kartause Ittingen den idealen Ort gefunden zu haben. Auf einer Wanderung entdeckt sie das idyllisch gelegene ehemalige Kartäuserkloster in der Nähe von Frauenfeld, vom Zerfall bedroht, von Holunderbüschen überwachsen. Eine Stiftung will die Anlage restaurieren und eine kirchliche Bildungsstätte daraus machen. Eine Hausmutter wird gesucht, die für die Bauarbeiter kocht und die Patienten aus der Psychiatrie, die im Werkbetrieb integriert werden, betreut. Ruth Angst stellt sich das ideal vor: Mit den Frauen würde sie Socken stricken, mit den Männern Lindenblüten pflücken und bis an ihr selig Ende in einer der lauschigen Mönchszellen wohnen. Sie kündigt ihre Stelle in Dübendorf und freut sich, dass sie den Mut aufbringt, mit gut 51 Jahren noch einmal etwas völlig Neues zu wagen.

Die Realität ist dann allerdings total chaotisch und hektisch. Die Küche ist behelfsmässig eingerichtet, die Zöglinge, die ihr helfen sollten, sind hoffnungslos unzuverlässig, die Arbeiter reklamieren, wenn das Essen nicht pünktlich auf dem Tisch steht. Sie rackert sich ab von früh bis spät, bis zum Zusammenbruch. Sie braucht Monate, um sich davon zu erholen.

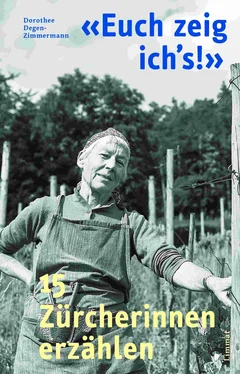

Also doch wieder Schule. In Rafz wird eine Handarbeitslehrerin im Teilpensum gesucht. «Ich bin gern da, wo der Himmel gross ist», antwortet sie dem Schulpräsidenten auf die Frage, warum sie gerade nach Rafz kommen wolle. Zu ihrer Verwunderung wird sie jüngeren Bewerberinnen vorgezogen. «Was, soo ne Alti!», hört sie ein Mädchen am ersten Schulmorgen sagen. Das stachelt ihren Ehrgeiz an: «Denen zeige ich, was eine Alte kann!» Sie besucht Kurse und hält sich in Modefragen auf dem neuesten Stand, um attraktive Arbeiten anbieten zu können. Und sie schätzt es, dass die kleine Schulgemeinde Rafz ihr mit dem Material viel mehr Freiheit lässt als jene in Dübendorf. «Ich glaube, den Mädchen hat das gefallen.»

Zwischen der Nähschule, die sie als Kind erlebt hat, und dem textilen Werken, das sie in ihren letzten Berufsjahren unterrichtet, liegen Welten. «Meine Mutter war noch froh, wenn wir Mädchen ein selbstgenähtes Baumwollnachthemd oder handgestrickte Strümpfe heimbrachten.» Das Flicken hatte einen hohen Stellenwert, die Kleider wurden ausgetragen, so lange es ging. «Und wenn man so sauber geflickt hat, dass der Flick kaum zu sehen war, hat man gestunken vor Stolz.» In den Fünfzigerjahren können die meisten Mädchen schon stricken, wenn sie in die Schule kommen. Nach und nach werden immer mehr Handarbeitsstunden aus der Stundentafel gestrichen, so reicht die Zeit kaum noch für grössere Arbeiten. Als die Konfektionskleider immer billiger werden, verliert das Selbernähen seinen Sinn und auch das Flicken wird vernachlässigt. An die Stelle des Nützlichen tritt das Gestalten. Ruth Angst kann nicht allzu viel anfangen damit: «Da gibt es ja originelle Sachen, aber eigentlich ist das Wohlstandsmüll.»

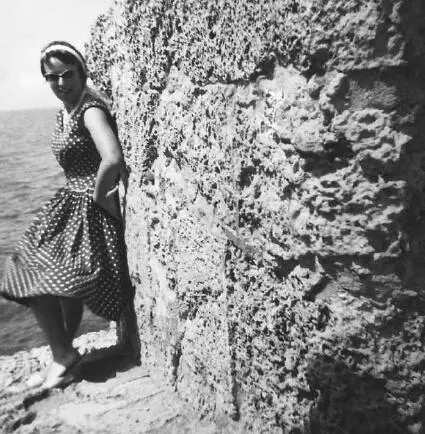

Ruth Angst in Akko, Israel (1962).

Kurz vor ihrer Pensionierung wird der Handarbeitsunterricht auch für Knaben obligatorisch. Sie selber unterrichtet keine gemischten Klassen mehr und ist nicht unglücklich darüber. «Das geht auf Kosten der Mädchen, die in Feinmotorik den Buben überlegen sind.»

Für ihre Pensionierung hat sie sich das Wandern vorgenommen, wenn schon das Reisen nicht mehr möglich ist. Dazu kauft sie sich viele Wanderkarten. «Ich habe mir vorgestellt, ich laufe alle diese Wege ab, und mit leergegessenem Rucksack und verschwitztem Blüsli wandere ich bis ins Grab. Das war so meine Idee von der dritten Epoche.» Knieschmerzen und Gleichgewichtsstörungen machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem macht sie täglich einen Rundgang, so weit sie die Beine tragen. Geblieben sind ihr Konzerte und Kinobesuche, die Handarbeiten – sie strickt beispielsweise bunte Fingerhandschuhe mit anspruchsvollen Mustern, exakt, wie es ihre Art ist – und die Freude an der Sprache, gerade auch an ihrer Muttersprache. Sie schreibt Erinnerungen im Wiler Dialekt auf und trägt sie da und dort vor, so auch im Radio in der Sendung «Schnabelweid».

Beim Erdbeerdessert – «Joghurt mit Beeren, mmh …» – frage ich: «Sie wirken lebenslustig und fröhlich. Stimmt der Eindruck?» Ruth Angst relativiert: «Ich hatte wiederholt mit Depressionen zu tun.» In Dübendorf und in Rafz habe sie je ein halbes Jahr aussetzen müssen deswegen. «Ich habe dann gelernt, damit umzugehen. Wenn ich merke, es geht bergab, werde ich aktiv. Ich lenke mich mit irgendetwas ab, was stärker ist als mein Herzweh.»

Erika Hug, 1945

Unternehmerin, Küsnacht

«Aber dann musst du in die Firma kommen»

Klarinettentöne wehen zum Fenster herein, Mozart, zwischendurch zugedeckt vom Lärm des vorbeiratternden Trams. Die offene Halle des Helmhauses ist ein beliebter Standort von Strassenmusikanten. Erika Hug schliesst seufzend die Fenster: «Ich liebe ja Musik. Aber wenn das stundenlang so geht, immer dasselbe …»

Natürlich hat sie nichts gegen die Musik! Wie sollte sie auch, Musik ist doch die Existenzgrundlage der Chefin des Musikhauses Hug. Ihr geräumiges Büro befindet sich an einem der schönsten Orte in Zürich, hoch über dem Limmatquai, unter der Zinne der «Münsterburg», einem Geschäftshaus, das mit sechs Geschossen Mitte des 19. Jahrhunderts als eines der ersten Hochhäuser gelten durfte. Aus den Fenstern blickt man nach Westen zum Dach der Wasserkirche, nach Süden zum See und, je nach Wetter, auf die Alpen.

Im ansonsten ziemlich nüchternen Büro steht eine Harfe, ein Familienerbstück aus dem 18. Jahrhundert. An der Wand daneben hängt ein altes, nachgedunkeltes Porträt in Öl, Pfarrer Jakob Christoph Hug sen., der Urururgrossvater von Erika Hug. Er gilt als Gründervater des Musikhauses Hug, auch wenn er eher unfreiwillig zum Geschäft kam. Er hatte seinem Freund Hans Georg Nägeli für dessen «Musikalien-Handlung und Leihbibliothek» Geld geliehen. Nägeli veröffentlichte Chormusik und Volkslieder wie den Evergreen «Freut euch des Lebens», aber auch die Erstausgabe des «Wohltemperierten Klaviers» von Johann Sebastian Bach, eine Pionierleistung. Er war ein begnadeter Musiker und Förderer des Chorgesangs – nicht umsonst wurde er «Sängervater» genannt –, aber ein miserabler Geschäftsmann. Als er überschuldet und zahlungsunfähig war, übernahm Jakob Christoph Hug wohl oder übel das Musikaliengeschäft, zusammen mit seinem Bruder und einem dritten Compagnon. Das war 1807 und wird als Gründungsjahr des Musikhauses Hug bezeichnet.

Das Musikhaus Hug dümpelte mehr schlecht als recht vor sich hin und wäre wohl eingegangen, wenn es nicht spätere Generationen mit grösserem merkantilem Geschick durch wechselvolle Zeiten gesteuert hätten, umsichtige Männer, väterliche Patrons, Förderer des Zürcher Musiklebens: Jakob Christoph Junior, Emil, die beiden Adolfs, Senior und Junior. Ihnen standen Brüder, Schwäger, langjährige, treue Mitarbeiter zur Seite. Und eine Frau, Susanna Hug-Wild, die in den 1850er-Jahren nach dem Tod ihres Mannes Jakob Christoph jun. zehn Jahre lang den Laden «mit grosser Energie und Sachkenntnis weiterführte», wie die Neue Zürcher Zeitung 1909 schreibt. Sie bewahrt das Andenken dieser «äusserst klugen und temperamentvollen» Frau mehr als vierzig Jahre nach ihrem Tod im Nachruf auf ihren Sohn Emil: Sie sei «die kostbarste Hinterlassenschaft» ihres Ehemannes gewesen. (In: Thomas Meyer, Musik & Hug, 2007) Ihre Ururenkelin Erika ist also nicht die erste Frau Hug an der Spitze des Unternehmens.

Читать дальше