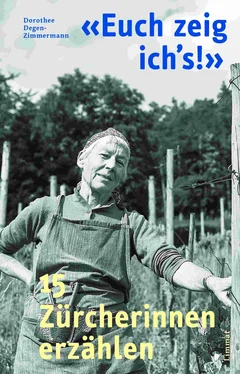

Ruth Angst ist gut in Fremdsprachen. Stewardess wäre sie gerne geworden, «da müsste man ausländisch schwatzen können». Die Kinder lachen sie aus: «Du mit deinen Zöpfen und den dicken Beinen! Dich nehmen sie nicht, du segelst hundertmal herunter!» Entmutigt gibt sie diesen Wunsch auf. Niemand klärt sie auf, wie man Sprachen studieren und was man damit allenfalls machen könnte. Im Gegenteil, die Handarbeitslehrerin empfiehlt drei andern Mädchen ihrer Klasse, die Aufnahmeprüfung für das Handarbeitslehrerinnenseminar in Zürich zu machen, «aber was aus der Ruth werden soll, nimmt mich wunder. Die braucht einen geschlagenen Samstagnachmittag, um acht Paar Schuhe zu putzen.» Ruth Angst ist verletzt. «Der zeige ich’s!» Es stimmt zwar, dass sie langsam arbeitet, dafür nimmt sie es sehr genau. Heimlich meldet sie sich auch zur Prüfung an. Und besteht sie – welch ein Triumph! – als Einzige von den Vieren. Ihr genaues Arbeiten hat sich ausgezahlt.

So findet sie ihren Berufsweg zunächst eher aus Trotz denn aus Neigung. Als Einzige der drei Angst-Töchter besucht sie eine höhere Schule. Fünf Jahre dauert die Ausbildung, drei Jahre Fädi – Frauenfachschule mit Schneiderinnenausbildung und allgemeinbildenden Fächern an der Töchti – und zwei Jahre Arbili-Semi, die eigentliche pädagogisch-didaktische Ausbildung zur Handarbeitslehrerin. Die ganzen fünf Jahre pendelt sie von Wil nach Zürich mit Velo, Zug und Tram. Mit ihren geflickten Röcken und angestrickten Strümpfen fühlt sie sich als Landei und den schicken «Stadtmamsellen» weit unterlegen. «Man trug damals weite Baumwollunterröcke, die man ein bisschen hervorlugen liess, das fand ich sagenhaft frech!» Der Anfang ist schwierig, so schwierig, dass sie sich nachts bei der Mutter ausweint und ans Aufgeben denkt. Davon will die Mutter gar nichts wissen: «Jetzt hast du schon so viel gekostet …» Mit der Zeit findet sie den Rank, und der Unterricht – die Ausbildung in ihrer ganzen Breite – gefällt ihr «schaurig gut». Sie lernt die Facetten eines Frauenbetriebs kennen, Mädchenfreundschaften, manchmal mit erotischem Touch, aber auch Intrigen, parteiische Lehrerinnen und schmeichlerische Mitschülerinnen.

Auf eigenen Füssen

1951 schliesst sie die Ausbildung ab. Damals teilt die Erziehungsdirektion den Junglehrerinnen die Stellen zu. Etwa ein Drittel von ihnen, unter ihnen Ruth Angst, geht leer aus. Wie gern hätte sie etwas verdient, «wegen der Mutter, weil ich so viel gekostet habe». Stattdessen geht sie als Au-pair nach England, wo sie das Heimweh kennen lernt. Am Ostermontag reist sie ab, zum ersten Mal wirklich fort von der Mutter. In Eglisau verlässt der Zug das Rafzerfeld, «schon da habe ich s luuter löötig Wasser geheult».

London erlebt sie zu ihrer Verwunderung als Gartenstadt. Hinter den Reihenhäusern grenzt Garten an Garten. Oft gibt es Begegnungen über den Gartenzaun hinweg. Das ist ihre Chance zum Englischsprechen, denn sie arbeitet bei einer deutschsprachigen jüdischen Familie. Viel Arbeit, geringer Lohn. Sie ärgert sich über den Russ, der in der kalten Jahreszeit durch die schlecht schliessenden Fenster dringt und alles mit einer schwarzen Staubschicht überzieht. Sie fühlt sich ausgenutzt, hat aber nicht den Mut, sich zu wehren, bis ihr ein Nachbar empfiehlt, die Stelle zu wechseln. Das tut sie dann auch. Aber als ihr eine Stellvertretung in Eglisau und Winkel bei Bülach angeboten wird, ist sie hocherfreut und reist früher als geplant in die Schweiz zurück.

Nun macht sie also ihre ersten Erfahrungen als Lehrerin. Sie sieht noch so jung aus, dass sie kaum von den grossen Schülerinnen zu unterscheiden ist und die Inspektorin auf Schulbesuch fragt: «Wer ist denn hier die Lehrerin?» Sie wohnt wieder zu Hause und fährt die fünfzehn Kilometer nach Winkel und von dort zurück nach Eglisau mit dem Velo, denn es gibt noch keine Postautoverbindungen. Ein Jahr später wird sie in ihr Heimatdorf Wil versetzt, ins Schulhaus, in dem sie selbst zur Schule gegangen ist, gegenüber ihrem Elternhaus. Das Handarbeitszimmer befindet sich im obersten Stock. Wenn sie nach dem Mittagessen das Küchenfenster öffnet und die Zahnbürste vom Sims holt – ein Badezimmer gibt es in ihrem Elternhaus noch nicht –, stehen schon die Schülerinnen am Schulzimmerfenster und warten auf diesen Augenblick, um ihr dann entgegenzulaufen.

Drei Jahre unterrichtet sie in Wil. Dann heiratet ihre Schwester, und das junge Paar wohnt im Elternhaus. Da wird es Ruth Angst zu eng, und sie wechselt nach Dübendorf, wo sie 25 Jahre lang, die längste Zeit ihres Berufslebens, unterrichtet.

War Heiraten für sie nie ein Thema? «Ich bin ein Einspänner», erklärt sie schon im ersten Gespräch. An Gelegenheiten habe es nicht gefehlt. Sie findet leicht Kontakt, ist nie um einen lockeren Spruch verlegen. «Aber ich bin nie bereit gewesen zu Konzessionen.» Sie habe den Gedanken nicht ertragen, jemandem zu gehören. Dumm sei sie ja nicht, sie komme schon allein durchs Leben. «Immer wenn ich merkte, ui, ich verliere meine Freiheit!, bin ich unwirsch und ein Kotzbrocken geworden.» Es gab Liebe in ihrem Leben und reichlich Liebeskummer, mehr gibt sie nicht preis. «Traktandum 17b erledigt», erklärt sie trocken.

Sobald sie eigenes Geld verdient, beginnt sie in den Schulferien zu reisen. Hier kommt endlich auch ihre Sprachbegabung zum Zug. Mit Leichtigkeit lernt sie Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch. Latein büffelt sie, um sich von einem Liebeskummer abzulenken. Auch einen Arabischkurs besucht sie sechs Semester lang, «aber wenn man es nicht mehr regelmässig braucht, ist es hoffnungslos». Sie bereist fast alle arabischen Länder von Marokko bis Persien, oft mit einer Gruppe für einen ersten Kontakt und später auf eigene Faust. «Mir war einfach rundum wohl, die Araber sind schafseelengut», fasst sie ihre Erfahrungen zusammen. Sie erlebt rührende Gastfreundschaft – «ich bin mir vorgekommen wie eine Kostbarkeit auf einem Silbertablett» – und hält Gegenrecht, so dass man sie in Dübendorf wegen ihrer vielen arabischen Gäste «das Araberliebchen» nennt.

Vom Düben-Dorf zur Agglo-Stadt

Als Ruth Angst 1956 nach Dübendorf kommt, stimmt das «Dorf» noch, «man hat sich Grüezi gesagt auf der Strasse». Die Gemeinde entwickelt sich zum Vorort von Zürich, verdoppelt von 1957 bis 1970 ihre Einwohnerzahl von 10 000 auf 20 000 und ist seit 1974 politisch eine Stadt. Ruth Angst nennt sie konsequent «Dübi» statt Dübendorf. Die sozialen Auswirkungen der starken Bautätigkeit werden auch in der Schule spürbar. Billige Wohnungen ziehen sozial schwächere Mieter an, «es gab viele gestörte Familienverhältnisse, Dübi bekam einen schlechten Ruf, wie Schwamendingen».

Gastmahl in Meknes, Marokko, Ruth Angst in der Mitte (1965).

Mit fünfzig ist Ruth Angst aus heiterem Himmel mit Diabetes konfrontiert, wahrscheinlich ausgelöst durch eine rigorose Diät. Sie hat eine Knieoperation hinter sich, aber das Knie schmerzt weiterhin. «Kunststück, wenn man so zunimmt», sagt der Arzt, «mit solchen Knien darf man nicht so dick werden.» Das sitzt. Einmal mehr wird ihr Trotz angestachelt: Warte nur, dir zeig ich’s jetzt! In kurzer Zeit reduziert sie ihre Kleidergrösse von 44 auf 38. Alles wäre gut, wenn da nicht dieser wahnsinnige Durst wäre. Jemand macht sie darauf aufmerksam, dass dies ein Symptom von Diabetes sein könnte. Und wirklich, als sie den Arzt aufsucht, «haben sie mich grad ins Spital geschickt. Hochgradig Zucker!»

Von jetzt an ist alles anders. Sie, die so gern isst, muss Diät halten. Auslandsreisen sind von nun an zu riskant. Heftig lehnt sie sich gegen die Krankheit auf. So sehr, dass sie mehrmals daran denkt, ihr Leben fortzuwerfen. «Vier Jahre lang habe ich gcholderet.» Allmählich beginnt sie, die Grenzen zu akzeptieren, und damit wächst auch das Verständnis für anderer Leute Schwächen. «Früher hast du die Zimperlisen und Finöggeli verachtet, nun bist du selber so eine. Geschieht dir recht», weist sie sich selbst zurecht und findet, wenn nicht Trost oder Sinn, so doch eine Art grimmige Gerechtigkeit in dieser Einsicht.

Читать дальше