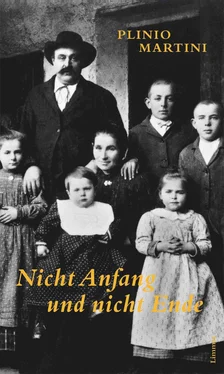

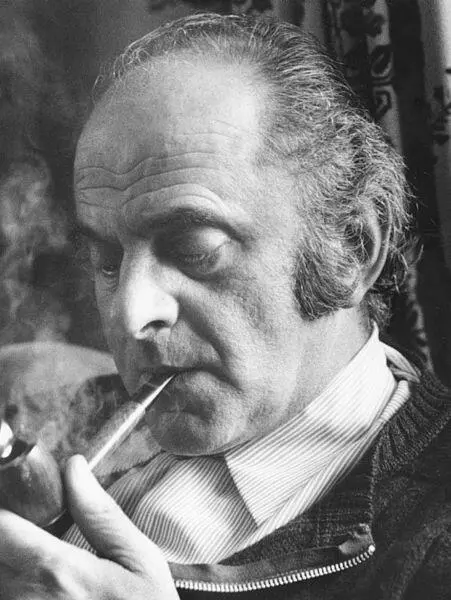

Plinio Martini, geboren 1923 in Cavergno, wuchs als Sohn eines Bäckers mit sieben Brüdern in ärmlichen Verhältnissen auf. Nach seiner obligatorischen Schulzeit besuchte Martini das Lehrerseminar in Locarno und unterrichtete anschliessend in Cavergno und später in Cevio. Martini heiratete und wurde Vater von drei Kindern. In den 60er Jahren erkrankte er erstmals an einem Hirntumor, an welchem er nach jahrelangem Leiden 1979 im Alter von 56 Jahren erlag. Erste Erzählungen konnte Martini Anfang der 1950er Jahre im «Giornale del popolo» veröffentlichen. 1951 und 1953 erschienen die Gedichtbände «Paese così» und «Diario forse d'amore». 1970 folgte sein erster Roman «Il fondo del sacco», der vier Jahre später in der deutschen Übersetzung unter dem Titel «Nicht Anfang und nicht Ende» erschien. Sein zweiter Roman «Requiem für Tante Domenica» erschien 1975 in deutscher Sprache. In seinem Werk hat Martini die klischierten Tessinbilder revidiert. Er gehört längst zu den Klassikern der Tessiner Literatur.

«Plinio Martini wollte das Leben im engen Tal für die Seinen dokumentieren. Er tat es mit solcher Meisterschaft, dass wir alle von der Menschlichkeit in seinen Werken berührt werden.» Neue Luzerner Zeitung

Plinio Martini

Nicht Anfang und nicht Ende

Roman einer Rückkehr

Aus dem Italienischen von Trude Fein

Limmat Verlag

Zürich

Für meine Eltern

Die Geschehnisse, von denen hier berichtet wird, haben sich fast alle tatsächlich ereignet. Die Personen hingegen entstammen der Fantasie des Verfassers, und jeder Versuch, sie zu identifizieren, wäre zwecklos. Die einzige Ausnahme bildet Don Giuseppe Fiscalini, der fast ein halbes Jahrhundert lang das Pfarramt von Cavergno innehatte.

Ich fahre nicht mehr nach Amerika zurück.

Vielleicht werde ich sogar der Versuchung widerstehen, einen Sprung hinüberzumachen, um meine Freunde zu besuchen. Ich weiß jetzt schon, wie einem zumute ist, wenn man Menschen wiedersieht, die alt geworden sind, und Orte, die sich selber nicht mehr gleichen. Ich muss mich abfinden. Ich bin nur noch ein armer Mann, der ein Bündel Kummer mit sich herumschleppt. Mein jetziges Dasein ist wie ein Augustsonntag, an dem man zu Hause sitzt, während alle anderen ausgeflogen sind; und wenn ich so zum Fenster hinausschaue und die altgewohnten Dinge sehe, denke ich, wie schön es doch wäre, wenn man das Leben zurückdrehen könnte, wie den Kilometerzähler im Auto, und wieder auf null stellen: auf den Bahnhof an jenem Tag, als ich abreiste und Maddalena da war. Der Bahnhof war eine Zündholzschachtel, die man am Anfang der zwei Schmalspurgeleise in unserem Tal aufgestellt hatte, und ich verfluche noch heute das Bähnchen, das mich forttrug. Wenn ich noch einmal zurückkönnte – ich schwöre dir, ich würde mich auf meinen Koffer setzen und mich nicht von der Stelle rühren, wie ein Kalb, das sich stur weigert weiterzugehen, so dass einem nichts übrig bleibt, als es auf halbem Weg zum Stall draußen übernachten zu lassen. Aber das sind Überlegungen von heute. Damals war ich ein Junge, und weil ich die Fahrkarte in der Tasche hatte, dachte ich, ich müsse auch wegfahren.

Maddalena war mitten unter uns aufgewachsen, doch sie schien ein Wesen anderer Art zu sein. Wir – wir waren nicht einmal imstande, normal zu gehen; aber wenn sie daherkam, drehten sich die Leute auf der Straße nach ihr um und hörten mitten im Satz zu reden auf. Wenn sie lachte oder sich das Haar zurückstrich, hätte man meinen können, dass kein anderer Mensch jemals auf diese Art gelacht oder die Hand gehoben hätte. Ich bin einzig dieser Erinnerung wegen nach Cavergno zurückgekommen; und um sie mir aus dem Sinn zu schlagen, sollte ich mich vielleicht einmal richtig aussprechen, ganz von Anfang an schildern, wie schwer wir es dort hatten, ehe ich fortzog, unser ganzes damaliges Leben, das Vieh, das Heuen, die Alp, das Misten, die Kreuzschmerzen – und auch das Gute, denn gerechterweise muss ich sagen, dass es auch Gutes gab. Vielleicht wird es mir wohl tun, einmal gründlich auszupacken.

Maddalena war ein Jahr jünger als ich. In der Schule war sie die Einzige, die Schuhe aus dem Laden trug; wir anderen gingen in Stofflatschen oder Zoccoli oder auch barfuß, aber sie hatte hohe Schuhe mit Schnürsenkeln, die kreuzweise verschnürt und dann zugeknüpft wurden. Vielleicht begann ich sie dieser Schuhe wegen gern zu haben und auch weil der Hals, den sie über das Schulheft neigte, so zart war. Aus der Schulbank quetschte sie sich immer auf meiner Seite, um zu zeigen, dass sie mir gut sei, aber das hätte ich nicht kapiert, wenn die anderen es mir nicht gesagt hätten. Ich für mein Teil begnügte mich damit, tief Atem zu holen, wenn sie dicht an mir vorbeiging, weil sie so gut roch. Dann erfuhr ich eines Tages, dass man sie in die deutsche Schweiz, ins Pensionat geschickt hatte. Ich hörte auf der Straße zwei Leute darüber reden und ging ganz unschuldig weiter, aber als ich nach Hause kam, warf meine Mutter nur einen Blick auf mein Gesicht und steckte mich mit dem Thermometer unter der Achsel ins Bett. Im Lauf der nächsten Jahre sah ich Maddalena bloß zu Weihnachten in der Kirche, jedes Jahr aus weiterer Ferne. Allmählich hörte ich auf, an sie zu denken. Mein Herz war schließlich zur Ruhe gekommen.

Doch einmal, an einem schönen Märztag, als ich schon auf die Papiere für Amerika wartete, kehrte ich von Preda *nach Cavergno zurück, und da sah ich sie plötzlich in der Mittagssonne in der gleichen Richtung vor mir hergehen, so zögernd, als wartete sie auf jemanden. Ich schämte mich mit einem Mal meiner Ziehharmonikahosen. Ums Leben gern wäre ich ihr ausgewichen, aber um sie nicht einzuholen, hätte ich geradezu stehen bleiben müssen, so langsam schlenderte sie dahin, und außerdem hatte ich den Verdacht, sie hätte mich schon erblickt. So beschleunigte ich meinen Schritt mit einer Miene, als dächte ich an eine wichtige Angelegenheit.

«Ciao, Gori», sagte sie, als ich an ihr vorbeikam, so als wären wir erst gestern Abend auseinander gegangen; dabei waren es fünf Jahre her, dass wir nicht miteinander gesprochen hatten.

«Ciao», sagte ich und wollte schon weiter.

«Ich höre, dass du nach Amerika willst», sagte sie, und ich musste höflicherweise stehen bleiben. «Man merkt, dass dir wenig an den Leuten liegt, die dich gern haben», fügte sie hinzu, und ich spürte, dass sie meinen Blick suchte, aber ich hielt die Augen auf den Fluss gerichtet. Ich antwortete über die Schulter hinweg:

«Offen gesagt, ich habe nie gedacht, dass jemand sich für mich interessiert.»

«Vielleicht hast du dich nicht richtig umgeschaut», erwiderte sie, und ich Esel stand mit gesenktem Kopf da und betrachtete angelegentlich den Fluss und die Wiesen am anderen Ufer. Wir waren allein, sie hatte auf mich gewartet, ich konnte doch nicht den Raubeinigen spielen und sie einfach stehen lassen. Sie sagte leise:

«Erinnerst du dich noch an den Zettel, den du mir in der Schule gegeben hast?»

Und ob ich mich erinnerte! Ich hatte ein schönes, von einem Pfeil durchbohrtes Herz mit unseren beiden Namen gemalt, und darüber züngelten rote Flammen. Die Idee, ihr diesen Liebesbrief zuzuschieben, stammte von Natale, der hoffte, dass ich dafür Prügel kriegen würde, aber sie zeigte ihn nicht dem Lehrer, wie es die anderen zimperlichen Dinger zu tun pflegten, sondern steckte ihn unter die Schürze, in den Ausschnitt ihres Pullovers. Dann wandte sie sich um und sah mich an. Doch inzwischen war die Zeit vergangen.

«Ich habe ihn noch immer», fuhr sie fort. «Im Pensionat hatte ich ihn in mein Gebetbuch gesteckt, und dort liegt er noch.»

Читать дальше