Ein politikwissenschaftliches Konzept, das die Kontinuität von gesellschaftlichen Spaltungen über die Zeit hinweg aufzeigen kann, ist die «Konfliktlinie» (Cleavage). Die Cleavage-Theorie wurde von Lipset und Rokkan (1967) entwickelt und basiert auf der These, dass in den europäischen Staaten während der Nationalstaatenbildung die jeweils gleichen Spaltungen vorhanden waren, nämlich Kirche – Staat, Stadt – Land, Arbeit – Kapital und Zentrum – Peripherie. Diese Spaltungen bilden gegensätzliche Interessen der Menschen ab. Beispielsweise haben die Menschen in den Städten andere Sorgen und Nöte als auf dem Land, Unternehmerinnen und Unternehmer andere Interessen als Arbeiterinnen und Arbeiter.

Die Cleavage-Theorie erklärt, wie sich die Parteiensysteme herausgebildet haben. Linder, Zürcher und Bolliger (2008) haben mit Verweis auf die Volksabstimmungen seit 1874 diese Spaltungen in der Schweiz beschrieben. Die Spaltung Kirche – Staat war während des Kulturkampfs zwischen Katholiken und Protestanten besonders intensiv. Im Laufe der Zeit hat sich diese Spaltung verlagert, sodass der Konflikt zwischen Kirchentreuen und religiös Unabhängigen in den Vordergrund gerückt ist. Heute schliesst diese Konfliktlinie auch die Auseinandersetzungen mit nicht christlichen Religionen ein. Die Spaltung Zentrum – Peripherie besitzt in der Schweiz eine geringere Bedeutung. In den Abstimmungen kann jedoch ein Sprachgraben beobachtet werden, der umgangssprachlich als «Rösti-» und «Polentagraben» bezeichnet wird und auf die Trennung zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen respektive italienischsprachigen Schweiz hinweist. Am häufigsten wird in den Abstimmungen der Schweiz die Spaltung Stadt – Land wirksam. Die neue Spaltung Umweltschutz – individuelle Freiheiten deckt sich teilweise mit der Spaltung Stadt – Land und mit dem Sprachgraben, insbesondere in der Energiepolitik. So kann in französischsprachigen Gebieten eine grössere Zustimmung zur Kernenergie beobachtet werden. Die Spaltung Arbeit – Kapital zeigte sich in der Schweiz beim Generalstreik von 1918 besonders deutlich. Anfang des 21. Jahrhunderts erhält diese Konfliktlinie im Kontext der Liberalisierung und Globalisierung eine neue Dynamik. Die Spaltung Tradition – Öffnung lässt sich insbesondere bei der Frage der aussenpolitischen Öffnung (z. B. Beitritt zur Europäischen Union) erkennen.

Um den gesellschaftspolitischen Kontext, die Positionen der Autorinnen und Autoren der Quellentexte und aktuelle Kontroversen in der Politischen Bildung zu verdeutlichen, werden in den Kapiteln sowohl Leit- als auch Konfliktlinien aufgegriffen. So wird etwa der gesellschaftspolitische Kontext im Kapitel 1840: Ludwig Snellanhand des Gegensatzes Liberalismus – Konservatismus verdeutlicht, der sowohl als Konflikt- wie als Leitlinie gedeutet werden kann. Der Grund für diese Vorgehensweise ist die Annahme, dass die prägenden Fragen der Politischen Bildung dort zu finden sind, wo sich politische und pädagogische Diskussionen treffen. Diese Annahme wird im nächsten Abschnitt weiter verdeutlicht.

Das Feld der Politischen Bildung

Gemäss Bourdieu (1998) stellt ein wissenschaftliches Feld einen relativ autonomen Mikrokosmos dar. Felder zeichnen sich dadurch aus, dass darin Kämpfe um Bewahrung und Veränderung ausgetragen werden. Zudem tendieren Felder zum Bewahren von Institutionen (verstanden als Normen und Regeln des Zusammenlebens), die aus der Praxis des Feldes erwachsen sind. Das Feld der Politischen Bildung besitzt jedoch eine geringe Autonomie. Akteure aus anderen Feldern, insbesondere aus der Politik, können ihre Fragestellungen in das Feld der Politischen Bildung einbringen. Dies geschieht über äussere Zwänge, beispielsweise über den Erlass von Verordnungen oder die Vergabe von Geldern und Forschungsaufträgen. Die Akteure aus dem Feld der Politischen Bildung müssen sich diesen Fragen stellen. Damit können von ausserhalb des Feldes Veränderungen ausgelöst werden. Wie sich dieser Prozess der Veränderung vollzieht, wird im nächsten Abschnitt angesprochen.

Berger und Luckmann (2009) erklären, wie Handlungen in der Praxis zu Modellen werden und sich danach in Institutionen verfestigen können. Konzeptionen beschreiben diese Modelle auf theoretischer Ebene und legitimieren dadurch Institutionen. Modelle werden jedoch nur zu Institutionen, wenn genügend soziale Kontrolle verfügbar ist, um die entsprechenden Normen und Regeln durchzusetzen. Handlungen in der Praxis, Konzeptionen und Institutionen beeinflussen sich gegenseitig.

Der Reader stellt elf Konzeptionen der Politischen Bildung vor. Er macht aber kaum Aussagen zur Geschichte der Institutionen, beispielsweise zum Inhalt der Lehrpläne oder der Organisation der Schulen. Der Reader liefert daher keinen Beurteilungsmassstab, welche Konzeptionen besonders erfolgreich institutionalisiert worden sind und welche nicht. Ebenso wenig liefert der Reader Antworten, wie zukünftige Herausforderungen gemeistert werden können. Der Reader beleuchtet vielmehr die Konzeptionen anhand politisch-pädagogischer Gegensätze, die Orientierung im Feld der Politischen Bildung bieten sollen. Er richtet sich damit an Studierende, Lehrpersonen, Didaktikerinnen und Didaktiker sowie alle anderen interessierten Personen, die prüfen möchten, inwiefern historische und aktuelle Konzeptionen den eigenen Werten, Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechen.

Quellen und Literatur

Literatur

Badertscher, Hans; Grunder, Hans-Ulrich (1997): Geschichte der Erziehung und Schule in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert. Leitlinien. Bern: Paul Haupt.

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2009): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt: Fischer.

Bourdieu, Pierre (1998): Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes. Konstanz: UVK, Universitätsverlag.

Gruntz-Stoll, Johannes (1999): Erziehung, Unterricht, Widerspruch: Pädagogische Antinomien und Paradoxe Anthropologie. Bern: Peter Lang.

Linder, Wolf; Zürcher, Regula; Bolliger, Christian (2008):Gesp altene Schweiz – geeinte Schweiz. Gesellschaftliche Spaltungen und Konkordanz bei den Volksabstimmungen seit 1874. Baden: hier + jetzt.

Lipset, Seymour M.; Rokkan, Stein (1967): Party systems and voter alignments: crossnational perspectives. London: Collier-Macmilllan.

Parker, Walter C.; Hess, Diana (2001): Teaching with and for discussion. In: Teaching and Teacher Education, Nr. 17, S. 273–289.

Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren (COHEP) (2014): Hochschulraum. Online: www.swissuniversities.ch/de/hochschulraum/[21.10.2015].

Ziegler, Béatrice (2016): Politische Bildung in der Primarstufe – zum Stand der Entwicklungen in der Schweiz im 21. Jahrhundert. In: Mittnik, Philipp (Hrsg.): Politische Bildung in der Primarstufe. Eine internationale Perspektive. Innsbruck: Studienverlag.

Johann Heinrich Zschokke: Volksbildung – Aufklärung und Tugend

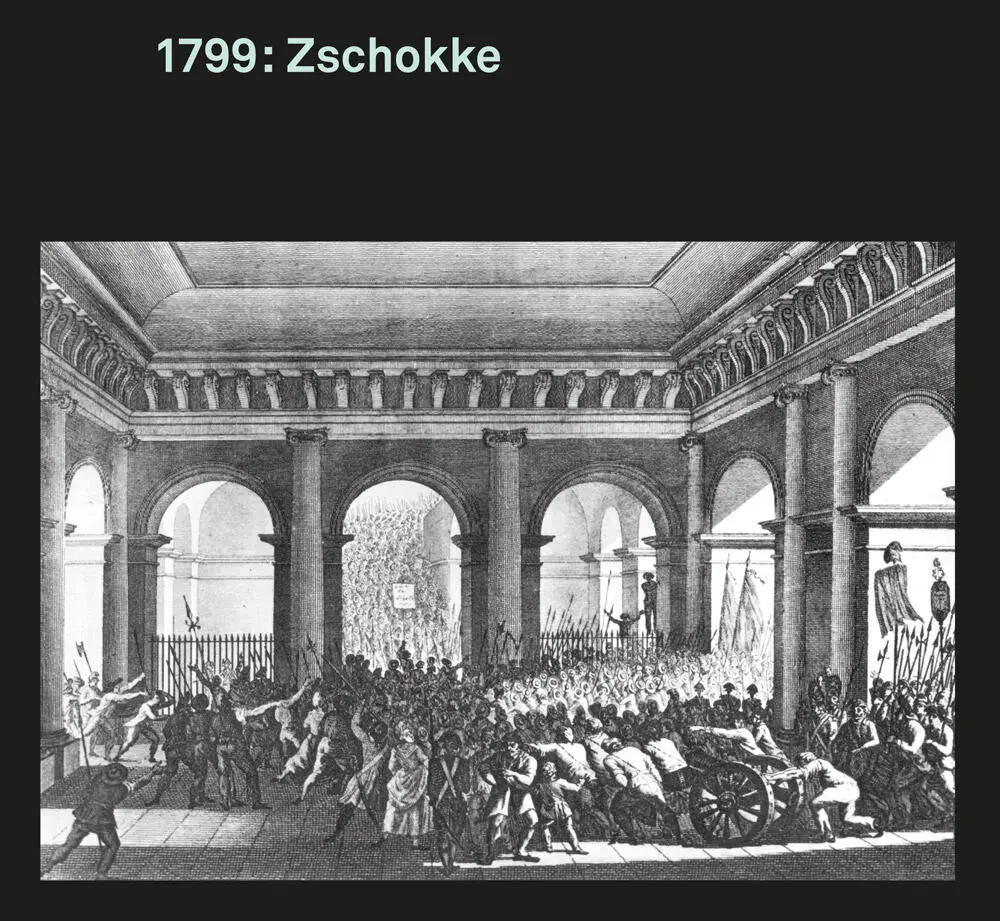

| 1. KontextFranzösische Revolution und Helvetische Revolution |

3. LektüreVolksbildung – Aufklärung und Tugend |

| 2. PositionKirche vs. Staat |

4. KontroverseAuf welche Werte stützt sich Politische Bildung? |

1.Kontext

Читать дальше