War dieser Effekt in autoritären Gesellschaften genau das, worum es den Autoritäten (Obrigkeit, Kirche und Besitzenden) nachweislich meist zu tun war, so erweist er sich in modernen und sich dynamisch entwickelnden Gesellschaften vielfach als hinderlich, um nicht zu sagen kontraproduktiv. Solche Gesellschaften benötigen auf ihrem Weg in unbekannte Zukünfte zunehmend Menschen, die ihr Vertrauen in die eigenen Lernkräfte haben entwickeln und stärken können und deshalb in der Lage sind, sich selbstorganisiert mit den gesellschaftlichen Aufgaben auseinanderzusetzen. Es spricht einiges dafür, dass wir uns heute mitten in einer gesellschaftlichen Entwicklung befinden, in der die Bedürfnisse von Wirtschaft und Gesellschaft erstmalig in der Geschichte mit den Anforderungen an die breite Entwicklung der Subjekte koinzidieren.

Denn offene Zukünfte benötigen passende und nicht bloß überlieferte Formen der Problemlösung, die es – vielfach »auf Augenhöhe« – zu entwickeln und zu gestalten gilt. Diese Problemlösungen wiederum setzen persönliche, fachliche und soziale Kompetenzen auf der Seite der Akteurinnen und Akteure voraus, die diese nur aus sich heraus und nicht in Kontexten der Anpassung und Belehrung oder gar der Disziplinierung entwickeln können. Es ist deshalb an der Zeit, auch die didaktischen Schlussfolgerungen zu ziehen, die uns Lern- und Hirnforschung unisono nahelegen. Wir sollten endlich der Tatsache Rechnung tragen, dass Menschen lernfähig, aber unbelehrbar sind. Hierfür benötigen wir vertieften Einblick in das, was Lernen eigentlich ist, um auch die überlieferten Formen einer Institutionalisierung von Lehr-Lern-Prozessen allmählich hinter uns lassen zu können, die einer Belehrungslogik Ausdruck verleihen, für die wenig spricht außer der Macht der – schlechten – Angewohnheit.

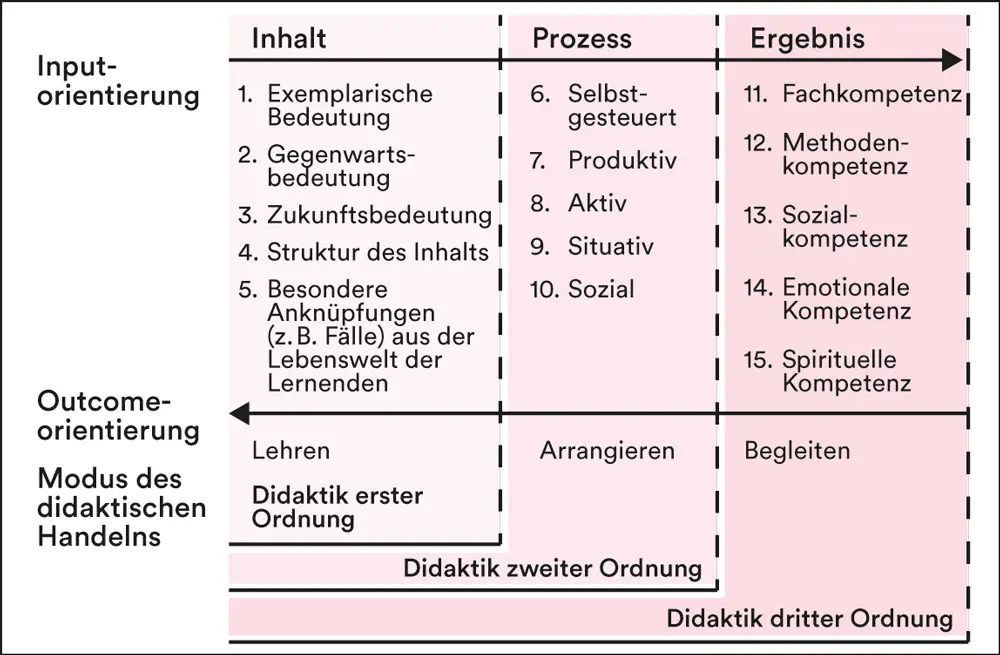

Von der Didaktik erster Ordnung zur Didaktik dritter Ordnung

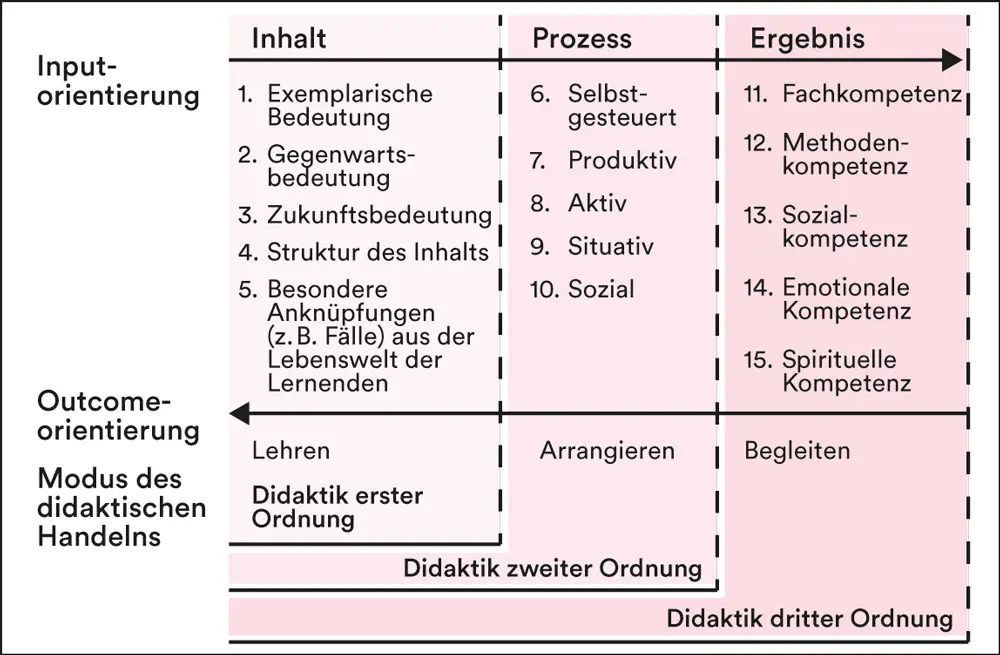

Es wurde bereits hinlänglich deutlich: Der neue Blick auf das Lernen und die Wissensaneignung folgt einer subjektorientierten Perspektive (vgl. Abb. 1). Auch das Fachliche bzw. die Anforderungen an die Expertise beim Problemlösen werden mittlerweile stärker als in der Vergangenheit aus einem Verständnis der Such- bzw. Aneigungsbewegungen des Subjektes heraus fokussiert. Die Anforderungen, auf die wir uns beziehen, sind nicht so und nicht anders unabhängig vom Subjekt – die Konstruktivisten sagen: vom Beobachter – existent. Sie werden vielmehr von jedem lernenden Individuum neu und in seiner besonderen Weise, d. h. vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und Gewohnheiten (Annäherungsroutinen, Paradigmen usw.) in seiner Kognition geschaffen. Dabei bezeichnet dieses Schaffen ein subjektiv-emergentes Geschehen, das äußere Anregungen unterstützen und begleiten, aber nicht wirkungssicher gestalten können. Die didaktisch-methodische Frage »Wie sollen Lerner lernen?« tritt neben die curriculare Frage »Was sollen Lerner lernen?« (Arnold/Gómez Tutor 2007, S. 40). Dabei ergeben sich besondere Spezifizierungsaufgaben für eine Neubestimmung des Verhältnisses von Wissen und Lernen.

In der folgenden Übersicht werden die einschlägigen didaktischen Debatten zu der Frage nach den Kriterien einer gelungenen Bildung verdichtet. Dadurch wird ein Weg zur Gestaltung der sich wandelnden Bedeutung des Fachlichen markiert, der auf Integration und weniger auf Ablösung der bisherigen – vornehmlich inhaltsorientierten Didaktikmodelle – gerichtet ist. Die Didaktik »dritter Ordnung« umfasst die Dimensionen des Inhalts und des Prozesses in einer stärker outcome- bzw. kompetenzorientierten Ausrichtung. Repräsentativität, Strukturrelevanz oder gar Vollständigkeit des Inhaltlichen sind für sie nicht die allein maßgeblichen Kriterien einer gelungenen Bildung. Sie erweitert vielmehr den Blick auf die Fachkompetenz um die Dimensionen, welche die Identitäts- und Kompetenzentwicklung einer Person auf der Subjektebene beschreiben und in den methodischen und sozialen, aber auch in den emotionalen und spirituellen Formen ihres Umgangs mit der Wirklichkeit ihren Ausdruck finden. Insbesondere die letzte Kompetenzdimension wird in den Debatten noch gerne übersehen und unterliegt einem Esoterikverdacht – eine Zurückhaltung, der entgeht, von welch grundlegender Bedeutung die eigene Wertbasis für die autonome Gestaltung des eigenen Lebens sowie den Umgang mit den wechselnden Lebenslagen ist. Man spricht zwar gerne von der Bedeutung der Haltung, vermeidet aber die Präzisierung der inneren Kompetenzen, welche die wertbasierte Haltung zu dem machen können, was sie als zentrales Element gelungener Bildung sein sollte. Astin, Astin und Lindholm sprechen deshalb zu Recht von einem »potentially very important topic« und beklagen: »The development of self-awareness receives very little attention in our colleges and universities« (Astin/Astin/Lindholm 2011, S. 2).

Abb. 2:Von der Didaktik erster Ordnung zur Didaktik dritter Ordnung

In fast allen Bereichen unseres Bildungswesens wird den Inhalten und dem Lehren de facto vorrangig Rechnung getragen. Diese Konzepte sind inputorientiert und verfügen erst ansatzweise über Zugänge zu einer outcomeorientierten Begründung der Kompetenzentwicklung. Dieser Zustand wird sich auch und gerade angesichts der Wandlungen des Wissens in den postmodernen Gesellschaften und der Zunahme der (bildungs-)technologischen Speicher-, Abruf- und Darstellungs- sowie Umgangsmöglichkeiten (vgl. Nowotny/Scott/Gibbson 2001) grundlegend verändern (müssen), wollen wir nicht mit den inhaltsbasierten Lernkonzepten der Vergangenheit die inhaltsfluide Zukunft zu gestalten versuchen – was ebenso abwegig anmuten muss wie der Versuch, in einer Kutsche globalen Handel zu betreiben.

Unsere Bildungseinrichtungen sind von diesem Ideal einer kompetenzbildenden Kultur des selbstorganisierten Lernens noch weit entfernt. In ihrer neuesten Veröffentlichung »Stoppt die Kompetenzkatastrophe« stellen John Erpenbeck und Werner Sauter im Blick auf die universitäre Tradition des Zeigens und Belehrens pointiert fest:

»Guten Hochschullehrern, verantwortungsvollen Wissenschaftlern ist allemal klar, dass ihre Vorlesungen, vor 200, 300 Studenten gehalten, zwar neuestes für den Fachmann brisantes Wissen darbieten können, dass aber nur Bruchteile davon behalten werden und noch viel weniger handlungswirksam wird. Vorlesungen sind in der Regel sinnlos, weil sie nur Wissen an sich, aber kaum Wissen für uns liefern.« (Erpenbeck/Sauter 2016, S. 12)

Nun mag diese Einschätzung zugespitzt und im Einzelfall unzutreffend sein, aber ist sie falsch? Tun wir wirklich genug, um

•die Lernenden in ihren Lebenswelten und biografischen Lernprojekten anzusprechen,

•Inside-out-Prozesse der Selbstbildung zu ermöglichen,

•die Selbstlern- und Selbstführungskompetenzen der Lernenden gezielt zu fördern und

•ihnen in geeigneten Lernarrangements Angebote eines angeleiteten Selbstlernens zu offerieren, wie es für die Fernuniversitäten, die E-Learning-Formen oder die erfahrungsorientierten Ansätze der Erwachsenendidaktik seit Jahren gang und gäbe ist?

Zwar hat sich die Prophezeiung von Bill Gates aus dem Jahre 2010, der zufolge man in fünf Jahren »die besten Vorlesungen der Welt kostenlos im Netz finden« werde und dies »besser als jede einzelne Hochschule sei«[2] – noch? – nicht bewahrheitet. Doch kann man daraus automatisch einen Bestandsschutz des Bisherigen folgern? Stephan Weichert, Professor für Journalismus in Hamburg, tut dies in pauschalisierender Argumentation:

»Weder sind die besten Vorlesungen der Welt kostenlos im Netz zu finden, noch sind die meisten Angebote nachhaltig. Unsere ungeliebten Unis aus Waschbeton und Linoleum gibt es nach wie vor in der Welt der Dinge. Auch die Präsenzlehre ist nicht verschwunden, vielleicht weil die Sache mit dem betreuenden Professor, der an der Atlantikküste Wein trinkt, einfach zu schön ist, um wahr zu sein.« (Weichert 2016)[3]

Читать дальше