… und wenn negative Gefühle dominieren

Lernen wird, sobald es vom Gehirn als unangenehm im Sinne eines somatischen Markers (vgl. oben) taxiert wird, automatisch und sehr schnell mit Reaktionen von Abwendung und Flucht beantwortet. Sämtliche negativen Lernerfahrungen wirken in der Zukunft als Vermeidungshinweise für weiteres Lernen. Daraus entsteht eine Reaktion dem Lernen gegenüber, die dann etwa so aussieht: »Ich lerne, aber lieber später … und am besten gar nicht, wenn es geht.« Wenn jemand dann weiter sagt, er habe keine Lust zu lernen, meint er wahrscheinlich vor allem auch, er habe Angst zu lernen.

Wenn Verwirrung und Verunsicherung vorherrschen, wenn man sich nicht zurechtfindet, wenn einem der Lernstoff wie ein Dschungel vorkommt, wird das limbische System, das im Gehirn Gefühle bearbeitet, aktiv und reagiert mit Angst und Abwehr. Dasselbe Prinzip ist beobachtbar, wenn Kinder Tätigkeiten vorziehen, bei denen sie sich kompetent fühlen, und solche vermeiden, bei denen dies nicht der Fall ist. 61Da sich der Lernstoff generell eben nicht wie ein Computerspiel, sondern zu oft eher wie ein unübersichtlicher und unbewältigbar großer Dschungel darstellt, entsteht folgerichtig diese Angst und Abwendung vom Lernen. Diese Angst, etwas sei zu kompliziert oder zu schwer, löst nicht nur eine Fluchtreaktion aus, sondern blockiert das Gehirn. Wenn dann noch weiter die Haltung besteht, Lernen sei schwierig, und wenn Selektion droht, nehmen Angst und Stress weiter zu. Daher ist ein Pfad, d. h. ein klares Vorgehen, wichtig. Es ist des Weiteren auch wichtig, zu wissen, dass man irgendwie erfolgreich sein wird, wenn man diesem Pfad folgt.

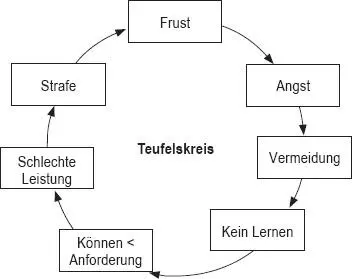

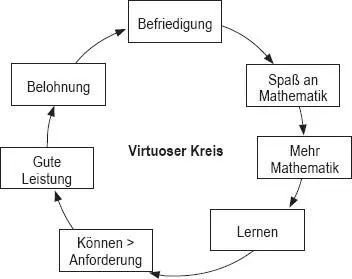

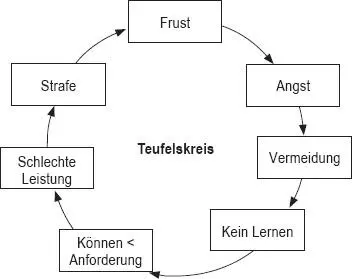

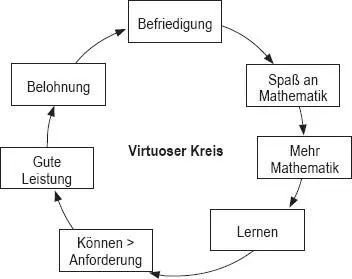

Wenn die beschriebene Angst und Abwendung vom Lernen sich durchsetzt, entsteht ein Teufelskreis. 62Immer dann, wenn die Anforderung größer ist als das Können, kommt es zu Frustration und Vermeidung des Lerngebiets, was erneut beiträgt zu einer weiteren Diskrepanz zwischen Anforderung und Können. So kommt es zu immer weniger Lernen und immer weniger Können. Immer dann, wenn das Können hingegen größer ist als die Anforderung, führt dies zu Befriedigung und zu einem wiederholten Aufsuchen des Lerngebiets, was wiederum zu einem erhöhten Können und weitergehend zu erneutem Lernen führt. Auch Steiner bestätigt, dass Frustration und eine negative Dynamik entstehen, wenn die Anforderungen unser Können übersteigen. 63

Abb. 1: Teufelkreis (nach Butterworth) im Mathematikunterricht. Quelle: Spitzer, 2007

Abb. 2: Virtuoser Kreis des Lernens (nach Butterworth), der sicherlich nicht nur für die Mathematik gilt! Quelle: Spitzer, 2007

Wenn Lernende annehmen, einer Aufgabe nicht gewachsen zu sein, versuchen sie, ihre Unfähigkeit zu verbergen. Sie haben weiter die Tendenz, Lernen zu vermeiden, um negativen Gefühlen wie Scham aus dem Weg zu gehen und Aufgaben zu wählen, die entweder zu schwierig oder zu einfach sind. 64Werden jedoch mittelschwere Aufgaben gewählt, ist dort ein Zuwachs an eigener Kompetenz besonders gut zu sehen. Erfolg kann den eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen zugerechnet werden, während Misserfolg auf fehlende Anstrengungen und Pech zurückgeführt werden kann. Wird Misserfolg auf fehlende Anstrengung zurückgeführt, scheint er auch beeinflussbar. 65Vollmeyer meint, dass Lernende sich dann optimal herausgefordert fühlen, wenn die Aufgabenschwierigkeit die eigenen Fähigkeiten knapp übersteigt. 66Es wird auch von »dosierter Diskrepanz« gesprochen. 67

Werden schon im Vorschulbereich Kinder mit dem Ziel, ihnen selbstständiges Denken beizubringen, mit Lernspielen ohne anleitende Erklärungen alleingelassen und ist es ihnen zudem untersagt, einander zu fragen und zu helfen, bringen diese Kinder folgende Einstellung mit nach Hause: »Ich kann es nicht, ich bin dumm.« Dies ist eine verheerende Sicht, die kleinen Kindern mitgegeben wird auf den Weg in die Schule und in ein Leben, das immer mehr mit lebenslangem Lernen verbunden ist. 68

Der Erwerb von Wissen und Kompetenz führt letztlich dazu, ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen, das hilft, der immer wieder auftauchenden individuellen Angst zu begegnen, 69und zu einem Schatz an erreichten Erfolgen führt.

Fehlerfreundlichkeit

Kleine Kinder, die z. B. laufen lernen, tun dies nicht in einem Defizitdenken. In ihrem Kopf spielt sich nicht ab: »Ich muss laufen lernen, mit dem Blick auf die Erwachsenen, die das perfekt, sogar auf einem Bein, rückwärts usw., beherrschen.« Sie vergleichen den Stand ihrer Leistung nicht dauernd mit dem der Erwachsenen. Die Kleinen machen es einfach, ohne das Ziel im Auge zu haben. Und sie scheinen Spaß und Freude zu haben – auch an dem, was nicht klappt. Sie gehen dabei genau nach der Devise der Computerspiele vor: »Es kommt überhaupt nicht darauf an; jede Bewegung ist später mal zu irgendetwas zu gebrauchen, und wenn es doch zu nichts führt, ist das auch interessant, dann mach ich das anders, und wir fangen sowieso einfach wieder von vorne an.« Der Wissens- bzw. Kompetenzerwerb wird also nicht laufend als sich in einem Minus befindend taxiert. Und dass dieses Vorgehen für das Erlernen eines so hochkomplexen Bewegungssystems überaus erfolgreich ist, und zwar fast immer und überall, zeigt ja die Tatsache, dass wir fast ausnahmslos alle perfekt gelernt haben, zu laufen.

Dies gilt aber nicht nur für motorische Fähigkeiten. Kleine Kinder lernen auch eine neue Sprache so leicht, denn »sie sind aufgeschlossener, treten der Sprache unbefangener gegenüber und haben keine Angst, Fehler zu machen. Sie wiederholen und assoziieren, sie hören aufmerksam, kopieren und imitieren.« 70

Daraus kann ganz generell für ein Mastering geschlossen werden, dass es hilfreich und erforderlich ist, eine Atmosphäre nicht nur der Fehlertoleranz, sondern explizit der Fehlerfreundlichkeit zu schaffen. Fehler allein ermöglichen das Erkennen eines Unterschiedes. Von daher kann man sagen, dass Fehler für ein effektives Lernen und kreatives Wissen notwendig sind. Nur sie ermöglichen es, zu erkennen, zu differenzieren und mit Möglichkeiten zu spielen. Wenn ich beim Singen einen Ton, der außerhalb einer Melodie schwierig zu treffen ist, lernen will, muss ich ihn zu hoch und zu tief singen. Ich muss mir sagen, dies wären auch Möglichkeiten für den Komponisten oder die Komponistin gewesen. Wenn ich ihn zu hoch singe, kann ich meinem Gehirn sagen: »Das war zu hoch, so klingt der Ton zu hoch.« Dazu notwendig ist nicht nur ein Tolerieren, d. h. ein gelassenes Ertragen von Fehlern, sondern das aktive Aufsuchen von Fehlern als Erfahrung und Hinweis auf das, wozu man sich nicht entscheiden will. Und unter Umständen werde ich mich in einem fortgeschrittenen Stadium gerade für einen Fehler, für eine spannende Dissonanz entscheiden wollen. Lernen wird dann zu einem spannenden Spiel mit verschiedenen Möglichkeiten und nicht zu einer angstbesetzten Geschichte von Versagen und Ausgrenzung. Wird diese Fehlerfreundlichkeit gelebt, kann Lernen spannend sein und Spaß machen und es geschieht das einzig Wichtige beim Lernen, nämlich dass man dabeibleibt und lernt.

Verschiedene Autoren (wie z. B. Stedtnitz) meinen, dass Fehler und Rückschläge nicht nur gelassen hinzunehmen, sondern gegenüber dem Kind immer wieder als Lernmöglichkeiten umzudeuten sind. 71Köhler spricht davon, »dass Schule ein Ort sein sollte, wo Fehler, wo das Misslingen als Quelle des Schöpferischen gelobt und zugelassen wird, wo die Schüler lernen, dass Lernen auch immer durch Misserfolge zum Erfolg führt, dass Lernen ein Versuchen ist«. 72

Читать дальше